Лейтенант Борис Васильев.

Я видел всё собственными глазами

— Я был на фронте, воевал, всё видел собственными глазами. Памяти свойственно сохранять первые впечатления. Первый бой запомните лучше, чем пятнадцатый. Я помню первую стычку с немецкими диверсантами так, будто это было вчера. Мне было 17 лет, я впервые в жизни стрелял по живому человеку. Для меня немцы были люди. Ненависти не было. Мы понимали: да, это враг, мы должны стрелять, должны защищаться. Но той бешеной ненависти, которая пришла потом и которую так все ожидали, когда же она придет…

Почти всё, что было мной написано о войне, касается первых лет: или 1941-го или 1942-го — по той простой причине, что я хорошо знаю оружейно-пулеметную войну. Войну в лесах, войну без линии фронта. Я был в трех окружениях. Но все три раза счастливо уходили. Впервые нас окружили под Катынью, мы с боем прорвались ночью. Отступали через Смоленск, вышли на линию Глинка—Ельня… Война без флангов, без тыла. Где очень много зависит от самого себя. «А зори здесь тихие…», «В списках не значился» построены на этом.

Я не отношу к себе термин «военная драматургия», «военная проза». Я всегда старался писать о человеке. Человеке в экстремальных условиях. Когда нет ни штабов, ни командиров, ни выполнения приказов, ни тылов, ни всей этой огромной гигантской военной машины, которая ведет сражение. Когда речь идет о сражениях, я могу сказать: да, это военная проза. Но когда речь идет о человеке, который принимает решение сам, когда всё сваливается на него, когда он и командир, и участник боя, и всё что хотите, когда нет никого, кто может отдать ему приказ сверху, — тогда это для меня превращается просто в историю человека, попавшего в экстремальные условия. Ему надо самому принимать решение на базе своего нравственного багажа. Ему не на кого свалить ответственность. Самое легкое — быть исполнителем; сказали — хорошо, сделаю. Не думать, не принимать самому решения — очень уютное положение.

Кому труднее всех на фронте? Ротному. Потому что рота, так уж сложилось, это и есть та единица, от которой идет отсчет. Всё остальное составлено из рот. Рота имеет свое собственное хозяйство (взвод своего хозяйства не имеет): кухню, старшину. Маленький самостоятельный организм. Поэтому ротный командир должен принимать решение. Он тоже подчинен, но в смысле ответственности за людей отвечает он впрямую. Самая тяжелая должность — ротный командир.

— Некоторые думают, самое тяжелое — генерал.

— Я понимаю ответственность маршала, бросающего в бой тысячи людей, сотни тысяч людей. Но ведь маршал никого их поименно не знает. А ротный командир знает, и ему страшнее послать их на смерть. Кого избрать: этого паренька 19-летнего или 40-летнего отца семейства? Знание поимённости невероятно усиливает ответственность командира, оно делает его человеком в прямом смысле этого слова. Бывает сколько угодно плохих командиров. Экстремальные условия не сделают его лучше. Каков у него был запас нравственности, таким и останется. Если у человека был фундамент, на котором он стоял, он никогда не потеряет достоинства, он и умрет с честью. На это его хватит всегда. А бывает человек с мизерным запасом нравственности, который просто не в силах преодолеть себя. Экстремальные условия мгновенно обнажают человека плохого. Там скрыть свое существо нельзя. Либо ты человек, либо ты не человек.

— Не хотел бы в такие условия попасть.

— Не надо в такие условия попадать никому.

— В человеке всего намешано, и что окажется сильнее? Страшно оказаться в ситуации, когда ты знаешь заранее, что сейчас станет ясно и тебе самому и всем остальным: кто же ты на самом деле. Можно заблуждаться на свой счет: может, я и хороший человек.

— Нет, там вас заставят в этом убедиться немедленно.

— У вас есть на памяти случаи, когда происходило мгновенное обнажение истинного нутра?

— Это случилось в войну, но не на войне. В 1943 году я попал в 8-й воздушно-десантный стрелковый полк. Он формировался в Подмосковье из остатков полка, который вышел из боевого сброса. А из него выходят единицы, как вы знаете. Десантник — фигура обреченная. Даже раненых не можете вытащить. Десантники — камикадзе. Если человек может идти, он идёт. Если нет…

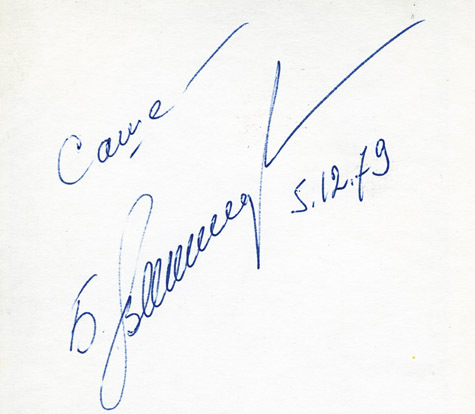

Автограф на обороте фотографии в день интервью.

— Его пристреливают?

— Да, конечно. Иначе его немцы замучают. Поэтому называется «прости, браток». Мы вынуждены это делать не потому, что мы звери. Поэтому формировка десантных частей идет медленнее, чем стрелковых. Люди должны притереться друг к другу, привыкнуть. Люди будут сброшены на территорию, где больше никого, кроме них, не будет, они должны понимать, что рядом есть плечо. У нас был один такой очаровательный парень, общительный, здоровый — душа общества. Дело дошло до первого прыжка. Первый прыжок — с корзинки, это известно всем (из корзины аэростата. — А.М.). И он накануне утром заболевает. Бывает, человек от волнения заболевает. Первый раз в жизни прыгать тяжело. Женатых нельзя брать в десантные войска: взрослый человек всегда думает о семье. Берут зеленых. Мы, взволнованные после этого прыжка, радовались. Перешагнул черту — и сам себя начинаешь уважать: мужчина, черт возьми! Этот парень через два дня из санчасти выписывается, никаких претензий к нему. Старшие говорят, что это бывает. Прыгнет, и всё будет нормально. Прошла неделя. Это был январь. И перед прыжком его ночью ловят в сортире. Он ходит босиком по кафельному полу, чтобы заболеть. Человек не смог перешагнуть через самого себя. Его сразу же отчислили в пехоту. Старые десантники, у них было на это право, они его хорошо отутюжили.

...У нас был чудный командир полка, в 24 года Герой Советского Союза. Он погиб. Я хочу о нем написать. Звали его Моня Царский, одессит. Очень красивый парень, небольшого роста, ловко скроенный. С озорным взглядом. Беня Крик. Он был легендарной храбрости. Однажды он ушел в боевой сброс командиром роты, а вернулся командиром полка. Он сумел собрать остатки нашего разгромленного полка, прошел сквозь фронт, вывел из окружения и доложил! (Васильев, не вставая из-за стола, показал, как Моня Царский вскинул руку к виску, докладывая начальству. — А.М.) Для всего этого нужно не просто мужество, но и какой-то огромный гражданский заряд, ответственность за людей.

…От десантников пахнет спиртом, и море по колено этим ребятам. Но как только лампочка начинает вспыхивать (в самолете, сигнал на сброс. — А.М.), сразу трезвеют все. Я видел сам, как трезвеют безнадежно пьяные люди. Выходит штурман и говорит: ребята, сейчас начнется сброс. Мне повезло, потому что при первом боевом сбросе было рассеяние. Часть из нас упала к своим. Это было в марте на рассвете. Приземлились. Ничего не видно. Нас собрал взводный. Он свистел в свой свисток, подзывал. Рации у нас не было. Мы куда-то побежали. Где-то стреляют, на кого-то нарвались. Залегли. Постреляли чуть-чуть. Потом он говорит: братцы, так это же наши. Он родной мат услышал. (Сколько говорил с фронтовиками, они, рассказывая, всегда смеются.)

У меня было еще одно опасение: о войне очень много рассказывалось людьми, прошедшими всю войну. Для того чтобы рассказывать о войне, я должен был найти свою интонацию. Поэтому я не очень торопился писать. Когда начал «А зори здесь тихие…», то и называлось не так, и сюжет был немножко иной, хотя направление было то же самое — борьба с десантом. Писал о том, что знал по личному опыту. Но сперва у меня действовали мужчины. И я не выразил самого главного — беспощадность войны. Когда убивают мужчину, это нормально, мужчины должны погибать за Родину. Куда им деваться? Но когда убивают женщину на войне — это выходит за рамки обычного представления, война с невероятно оскаленной мордой, лишается всякого флёра, героизма. И я героинями сделал женщин.

— Мне запомнилось: одна рассказывала про свою судьбу. То ли она была радисткой, то ли связисткой. Она топает, топает рядом с солдатами и думает: а ваты где я возьму?

— Да, элементарные вещи. И они тем не менее шли. 300 тысяч было на фронте, почти все они были добровольцы. Они получали медобразование, и потом их брали на фронт. Им было очень тяжело, поэтому в «А зори здесь тихие…» про это всё и написано.

...Второй этап работы (в Театре на Таганке над спектаклем «А зори здесь тихие». — А.М.) начался, когда Любимов стал репетировать на сцене. Он требовал, чтобы я приходил каждый день, сажал меня рядом, советовался. Он человек очень щедрый — всякий талантливый человек щедр. Он фонтанирующий художник. В то время я глядел на него с восторгом и обожанием и до сих пор так гляжу. Наконец он монтирует спектакль. Все радостные бегают по театру. Но он недоволен. «Юрий Петрович, очень хорошо!» — «Да, но в антракте зритель пойдет пить пиво, а потом я его буду снова раскачивать? В одном действии нужно. Как песня, как ракета — вжжж! — и ушла. А потом зритель что угодно пусть делает, хоть смеется, хоть напьется. Но я должен его заразить».

Пробуем без антракта — спектакль идет три часа. «Юрий Петрович, без антракта нельзя. Зритель уморится, есть предел восприятия». — «Да?» — Он на меня странно посмотрел. И вдруг на моих глазах стал выламывать из готового спектакля целые куски. Я вылетел за ним на сцену, где он распоряжался: «Этого не надо! Этого не будет! Ты не выходи! Марай текст!» — «Что вы делаете? Зритель ничего не поймет!» — «Плевать, что ничего не поймет! Он будет у меня так эмоционально заряжен, что ему будет не до соображения! А если мы ему позволим думать, кто откуда стреляет, мы не создадим спектакля!» Вот тут мы с ним безумно поругались. Не думайте, что мне было жалко текста, я боялся, что мы разрушим спектакль, что будет набор бессмыслицы.

В гневе я выбежал из театра, три дня не появлялся там, на звонки не отвечал, всё ходил, думал: «Вдруг он прав? Ведь все-таки он знает театр, а я не знаю. Он же мне не советует, как писать». Я пришел в театр, посмотрел прогон. И сразу всё понял, сказал, что был неправ. Действительно, тот эмоциональный заряд, который возникает в этом спектакле, — он и есть самое главное.

Я остался в живых, потому что другие дрались

— Я не собирался писать о Бресте, не представлял себе, что это такое. В 1961 году Сергей Сергеевич Смирнов впервые открыл для нас Брестскую крепость. Величайший подвиг первой половины войны 1941-го года. Я, насыщенный и переполненный духовным трепетом, приехал туда. В то время Брестская крепость была уже музеем, но паломников еще не было. Не было ни вечного огня, ни мраморных памятников, были только осколками изрешеченные стены, которые страшнее и убедительнее любого памятника. Была полная тишина, мы бродили по этой крепости весь день, и осколки хрустели под ногами.

Я сопоставил числа, когда дралась Брестская крепость, и понял, что в это время я болтался в смоленских лесах в окружении. Ладно бы я один болтался, с меня взятки гладки. Но там болталось огромное количество других, более опытных, кадровых, с которых можно было спросить. А здесь в это время дрались.

Возникло ощущение, что мы уцелели только потому, что они здесь дрались. Это нельзя логически объяснить. Полное ощущение: я остался в живых только потому, что эта крепость дралась из последних сил.

Я понял, что не могу не написать об этом великом подвиге. Долго к этому готовился: около 10 лет раскачивался. В 1961 году я еще не был писателем, просто хотел написать. Я из военной семьи, у меня отец кадровый офицер. Сам я офицер. Семья интеллигентная, но от литературы мы были далеки.

…Я прочитал решительно всё, что было написано о Брестской крепости. Решительно всё.

— Там действительно стреляли два года?

— В Брестской крепости стреляли год, точнее, 10 месяцев. Там был совершенно чудный человек — Татьяна Михайловна Ходцева, замдиректора музея по научной работе. Она занимается последними днями обороны Брестской крепости, и в ее руках сосредоточены все легенды. Потому что легенды только и остались, документов нет.

— А где они?

— Неизвестно. Вот нет, и всё. Есть документ — карточка военнопленного майора Гаврилова. Там с немецкой педантичностью написано, какого числа, в какое время, в каких обстоятельствах был взят в плен командир 44-го пехотного полка майор Гаврилов. И стоит дата 31 июля. Эту дату официально считают датой падения Брестской крепости.

Есть огромное количество косвенных доказательств, что это был не конец. В немецких письмах упоминается стрельба в Брестской крепости, упоминаются бои в Брестской крепости. Но документов пока нет. Историки официально не могут положить на стол какую-то историческую монографию, где бы описали эти последние дни. На это право имеет только литература, искусство. Ходцева верит в легенды свято, собирает их очень старательно, анализирует, систематизирует. И получается, что последний выстрел в Брестской крепости — это апрель 1942 года. Кто-то держался почти год. Эта легенда записана и у Сергея Сергеевича Смирнова. В романе я ее просто переложил, я ничего не придумал. Разве что фамилию Плужникова.

Что же для меня было главным? Писать про саму оборону, сюжет описать? Нет. Надо искать большее. Я никак не мог понять: что же большее? что? ради чего? Какой у меня должен быть герой? Изучил все архивные материалы. Музей для меня открыл все свои запасники. И случайно обнаруживаю список лейтенантов, прибывших в ночь с субботы на воскресенье в Брестскую крепость (в ночь на 22 июня 1941-го. — А.М.). Там 6 фамилий. Никого из них не осталось в живых. И тут меня осенило: мой герой опоздал и в список не попал. Война началась, а я в списках не значусь. И он сам себе командир. Он имеет право уйти, сдаться в плен. Он выбирает, исходя из своего запаса нравственности, благородства, чести, и идет в бой за эту крепость.

— Может ли человек не воевавший понять, что это такое?

— Может. И совершенно спокойно имеет право об этом писать, имеет право это ставить, он имеет право это рисовать. Но при одном непременном условии: если он внутренне поймет, что такое война.

Всё мое детство прошло в звоне шпор

— Я взялся за роман о Русско-турецкой войне. Сто лет прошло с той поры. Мой военный опыт туда я приложить не могу при любом варианте.

— Нет, всё-таки сознание пережитой смертельной опасности. Не важно, от чего: от стрелы из лука или пули из пулемета.

— Тут вы не правы. В то время русские солдаты, русские офицеры наступали на противника в лучшем случае развернутой цепью, чаще всего колонной. То есть впереди каждого взвода шел офицер с шашкой наголо. Он не имел права ложиться, он не имел права даже пригибаться. Не потому, что кто-то запрещал, а потому что веками откованный стержень офицерской чести запрещал ему. И солдаты шли точно так же. Идет впереди мальчишка с шашкой наголо. И хоть бы хны.

Сейчас мы сознательно бережем свои жизни, мы стремимся уйти от опасности, и это естественно. А в то время было естественным так. Вы знаете, откуда я это прочувствовал? Отец был в Красной Армии, воевал на Гражданской войне, но до этого был в царской армии, в окопах Первой мировой. Кадровый военный поручик, который перешел в Красную армию без малейших колебаний. Всё мое детство прошло в звоне шпор. Домой приходили офицеры, прекрасные ребята. Я их помню. Шпоры звенели. Пили чай, пироги мама пекла. И всё было невероятно весело и радостно.

— Без всякого это дела? (Мы пили водку, и, спрашивая про «это дело», я просто показал на бутылку.)

— Без всякого этого дела. Без капли этого. Это были кавалеры Красной Армии, вчерашний крестьянин или вчерашний интеллигент. Они взяли лучшее, что было в царской России. Лучшее — ощущение достоинства. Необыкновенные фигуры. Я сейчас смотрю с тоской на современных военных, которые ходят, волоча портфель. Были развернутые плечи у всех. Как они носили форму! Шик был во всем этом. А как сидела фуражка на голове! Они гордились всем этим! Всё у них звенело. Поэтому звон, ощущение этого прекрасного военного духа присутствовало во всем моем детстве.

Я почувствовал, что имею право писать и о моих дедах. Вот передаточное звено! Не формальная преемственность поколений, а глубже. Духовно. Если это духовно перейдет туда (будущим поколениям), они будут прекрасно писать о войне, лучше нас.

— Меня этот вопрос очень волновал: имеем ли мы право?

— Имеете.

5 декабря 1979 года.

материал: Александр Минкин

Московский комсомолец