«Омар Хайям нас объединяет»: как любимый поэт Путина, живший в XI–XII веках, очаровал мир

1 марта 2024 ● БИЗНЕСONLINE

Профессор КФУ Ринат Бекметов о поэте афоризмов: на Западе и в России он популярнее, чем дома.

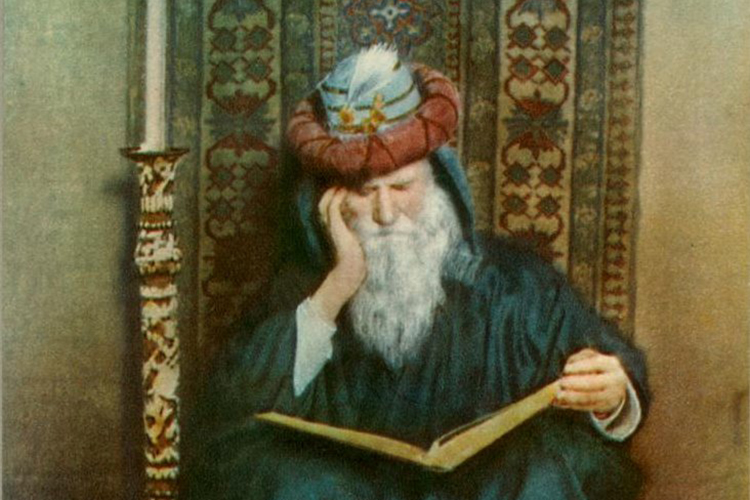

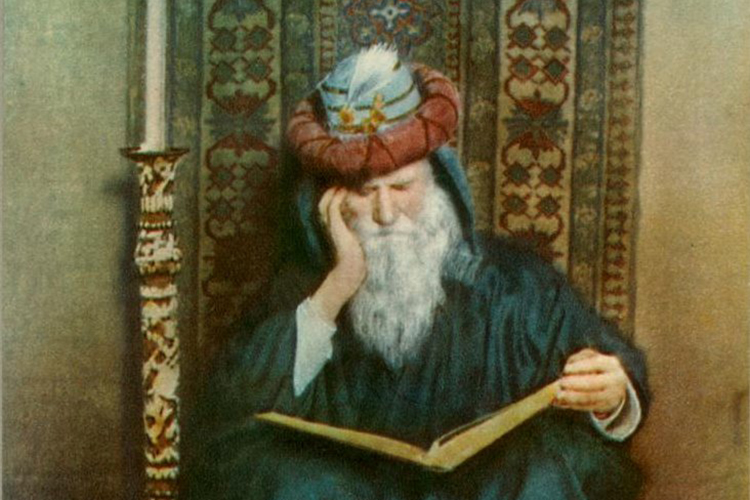

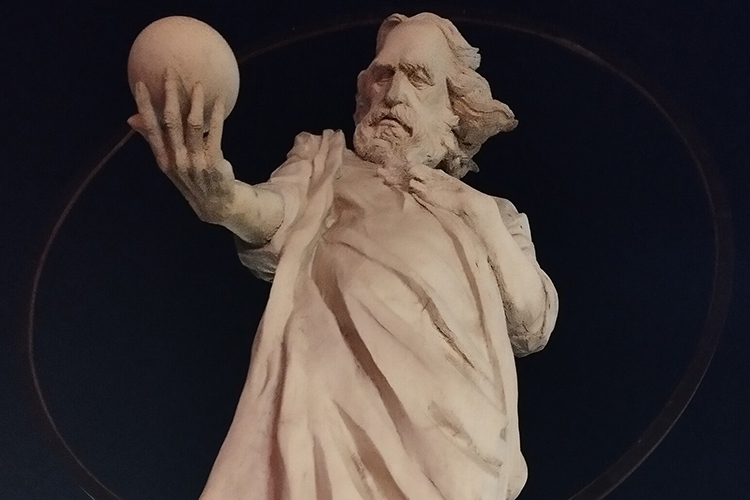

Ринат Бекметов: «Омар Хайям — самый цитируемый. Популярность его среди широкой читательской публики несомненна»

Фото предоставлено Ринатом Бекметовым

Еще в 2007 году Владимир Путин признавался, что супруга подарила ему книгу стихов Омара Хайяма, и советовал обращаться к ней при плохом настроении. С тех пор президент России не раз цитировал персидского поэта, последний раз на большой пресс-конференции в конце 2023-го, говоря о деятелях культуры, которые уехали из страны после начала СВО. Однако глава государства — это далеко не единственная публичная персона, часто обращающаяся к афоризмам Хайяма. Доктор филологических наук, профессор Казанского федерального университета Ринат Бекметов в интервью «БИЗНЕС Online» поясняет, как восточный литератор и ученый XI–XII веков стал частью масскульта современного западного мира.

«Хайям ведь не фамилия, как иногда думают, а своего рода псевдоним»

— Ринат Ферганович, вы согласны, что цитируемость Омара Хайяма, жившего без малого 1 тысячу лет назад, поражает?

— Да, конечно, соглашусь с вами в том, что из всех восточных поэтов Омар Хайям — самый цитируемый. Популярность его среди широкой читательской публики несомненна.

— Что известно об этом персидском философе, математике и поэте в наши дни? Имеются ли белые пятна в его жизнеописании?

— Как известно, Хайям родился в Иране, в городе со звучным названием Нишапур (он расположен на востоке страны), поэтому по традиции в полном и длинном имени Хайяма упоминается место его рождения — Нишапури, то есть Омар Нишапурский, родом из Нишапура. Его отец, Ибрагим, судя по всему, был текстильщиком, цеховым ремесленником. Хайям ведь не фамилия, как иногда думают, а своего рода псевдоним, прозвище, используемое у арабов и многих других мусульманских народов, обозначение — в данном случае — рода деятельности, «текстильщик», «палаточник», тот, кто изготовлял ткани для пошива шатров, торговых палаток (они были нужны купцам на базаре).

Хайям довольно рано обнаружил наклонности к точным наукам. Он много читал, образовывался, участвовал в научных диспутах (в Средние века они были обязательными для ученого, который демонстрировал на них не только свой ум, но и красноречие). В совершеннолетнем возрасте Хайям лишился родителей, дорогу в жизни ему приходилось пробивать самому. Каких-то больших, заметных лакун в его биографии нет. Сложнее обстоит с мировоззрением Хайяма…

— Что представляло собой то время, в которое жил поэт?

— О, это было непростое время, непростая историческая эпоха… Иран был завоеван тогда сельджукидами — тюркской по происхождению династией, которая подчинила себе огромную территорию, включавшую Среднюю Азию и Ближний Восток. Разрушались города, гибли люди, распространялись эпидемии, положение «людей науки» было отнюдь не завидным… Тем не менее сельджукидам удалось на обломках прежней цивилизации создать государство с мощными культурными центрами, одним из которых стал Исфахан — город, находящийся южнее Тегерана, современной столицы Ирана. Собственно, в Исфахан Хайям и был приглашен в качестве ученого при дворе Мелик-шаха, сельджукского правителя. У Мелика-шаха советником, визирем служил Низам аль-Мульк, опытный и просвещенный человек, друг ученых, который покровительствовал Хайяму и сделал многое для его продвижения по научно-карьерной лестнице, как мы сказали бы сейчас.

У Николая Гоголя в «Арабесках» есть замечательный очерк об Абдаллахе аль-Мамуне, правителе Арабского халифата времен аббасидской династии. Гоголь пишет о том, что Аль-Мамун искренне хотел, чтобы все его подданные были счастливыми, а средством к осуществлению этой идеи (у Гоголя буквально: «верным путеводителем») были для него наука и образование, говоря шире — просвещение; он симпатизировал ученым, строил для них грандиозные академии (между прочим, они назывались возвышенно — «домами мудрости»). Эту мысль и оценку Гоголя с полным правом можно отнести к Низам аль-Мульку и Мелик-шаху. В определенном смысле Хайяму повезло, что он встретил на своем жизненном пути таких неординарных и благожелательных людей. Судьба, ее узор… Как иначе это назвать?

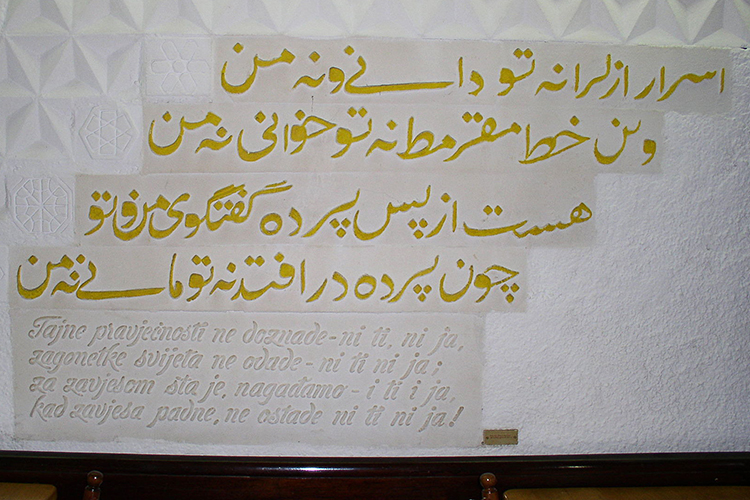

«В своем поэтическом творчестве он проявил такое потрясающее новаторство, которое шло вразрез с принятым представлением о лирике, ее образным строем, характером ее интерпретации»

Фото: Общественное достояние, commons.wikimedia.org

«Он периодически писал стихи всю сознательную жизнь»

— Стихи Хайям писал с детства?

— На этот вопрос ответить трудно, потому что нет точных данных, мы ими не располагаем. Известно лишь то, что он периодически писал стихи всю сознательную жизнь.

— Учился ли наш герой писать стихи, как учился математике?

— Любопытный вопрос… Для лирического творчества, как мне кажется, необходим талант, а кроме него — стойкая внутренняя потребность в самовыражении, которая не пропадает с годами. В средневековых мусульманских учебных заведениях учили арабскую и персидскую литературу. Нет никаких сомнений в том, что Хайям знакомился с классическим художественным каноном прошлого, внимательно изучал его формальные, содержательные и другие особенности. В этом плане он учился писать стихи по готовым образцам.

Другое дело, что в своем поэтическом творчестве он проявил такое потрясающее новаторство, которое шло вразрез с принятым представлением о лирике, ее образным строем, характером ее интерпретации. Для традиционного персидского читателя это было несколько неожиданно, поэтому-то Хайям в глазах такого читателя много терял. В этом и заключается, по мнению хайямоведов, секрет того, почему персидская аудитория отдавала предпочтение не Хайяму, а Фирдоуси или Саади, почему Хайям в Иране не сразу вошел в плеяду великих, славных поэтов.

— Отмечаются ли сегодня «Хайямовские дни» в Иране?

— Юбилеи Хайяма, конечно, празднуются, но совсем не в широком общенациональном масштабе. Я спрашивал своего иранского аспиранта об этом. Он мне объяснил, что юбилеи Хайяма проводятся локально: в средних и высших школах, в кругах специалистов, знатоков, почитателей. Люди (учащиеся, студенты, преподаватели, ценители литературы) встречаются, читают друг другу Хайяма, вспоминают вехи его жизни. Когда я стал уточнять, почему же его юбилею не придается общее государственное звучание и значение (разве литератор с его мировой славой не заслужил особого почитания?), аспирант мне ответил с таинственной улыбкой, что стихи поэта могут трактоваться как богохульные. Национальным классиком был и остается эпичный Фирдоуси…

И еще я недавно узнал, что в России, оказывается, есть специальная Хайямовская премия, премия имени Хайяма за лучшее поэтическое произведение. Это так удивительно! Боюсь ошибиться, но в самом Иране такой премии как будто бы нет. В то же время о степени уважения иранцев к Хайяму сегодня свидетельствует мавзолей в Нишапуре, на малой родине, который был воздвигнут над могилой поэта в 60-е годы прошлого века, до Исламской революции 1979-го.

Этот необычный мавзолей действительно является частью иранского национального наследия. Как архитектурное произведение он безумно, невероятно красив! Он совмещает элементы старого персидского стиля (каллиграфическая орнаментовка, декоративное решение) с новейшим техническим проектированием, и все это органично вписано в тихий природный пейзаж с высокими соснами и душистыми цветами, ухоженными аллеями, мощеными дорожками, фонарными столбами. Крыша усыпальницы выстроена в виде лепестков белой розы, которые как бы опадают на могилу Хайяма. Не мавзолей, а прямо-таки роскошный восточный сад! Как просто и монументально, лаконично и глубокомысленно! В этом весь Хайям-поэт…

Усыпальницы других персидских поэтов выдержаны в более строгой, классической манере. Гробница Аттара, средневекового суфийского мистика, — с купольной крышей, в голубых изразцах, с входом-аркой, миниатюрными окнами, а вокруг — тот же сад.

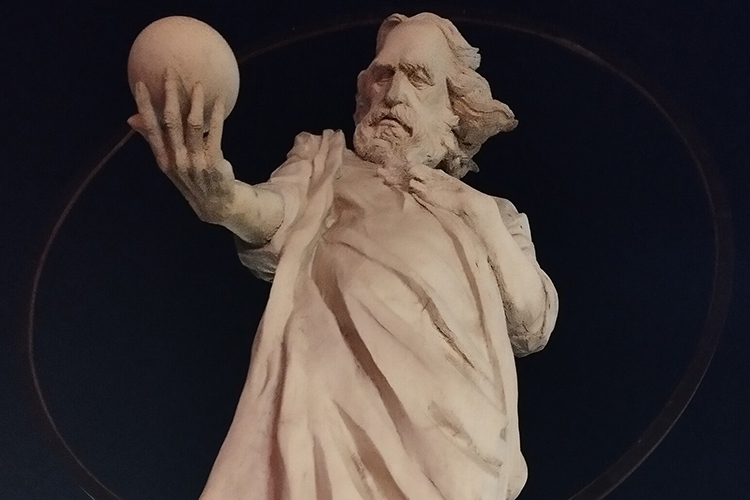

«В своих рубаи Хайям уделял особое внимание материи, писал о ее первичности, говорил о круговороте веществ в природе, трактовал смерть как распад телесной оболочки, ничем, по сути дела, не отличающейся от старого разбитого кувшина»

Фото: commons.wikimedia.org

«Что касается мировоззрения Хайяма, то вопрос этот не такой простой»

— Цитируемость Хайяма действительно поражает. Можно ли назвать его первым, кто в лаконичной стихотворной форме сумел выразить то знание о мире, к которому на Западе придут лишь спустя века?

— Что касается мировоззрения Хайяма, то вопрос этот не такой простой (впрочем, как все на Востоке). Вы сказали: «Мировоззрение, к которому на Западе пришли спустя столетия». Знаете, один мой коллега признавался: чем больше он постигает восточную культуру, тем неуклоннее приходит к выводу о том, что западная на ее фоне все равно что капля воды в безбрежном океане. Красивое сравнение… Думаю, что оно не лишено смысла…

«Илиада» Гомера (эта поэма лежит в основании, фундаменте европейской культуры) насчитывает чуть меньше 16 тысяч строк, написанных особенным гекзаметрическим размером. В древнеиндийской «Махабхарате» свыше 200 тысяч строк. В «Шах-наме» Фирдоуси, иранском эпосе, стихотворных строк больше, чем в «Илиаде» и «Одиссее». Дело не в простой арифметике, безусловно, не в числах, а в глубине взгляда, масштабе оценки. В этом отношении Восток опережал Запад.

— Я имею в виду, например, то, что Хайям не верил в загробную жизнь, а на Западе это представление распространилось позднее, не в Средние века во всяком случае.

— Это тоже далеко не простой вопрос. В советское время Хайяма изображали однобоко, исключительно как гедониста, человека, который призывал радоваться каждой минуте земного счастья. Мотив кратковременности жизни мы находим в его стихах, это очевидная вещь. Но ведь нельзя забывать и того, что Хайям — человек своей, средневековой эпохи, а она была теоцентрической; центральным звеном ее картины мира был Бог. Научное познание тогда не столь отчетливо и последовательно противопоставлялось религиозным представлениям, между ними не было конфликта, скорее наоборот — наука и вера дополняли друг друга.

Хайям получил хорошее мусульманское образование, знал Коран. Бога он не отрицал, правильнее было бы сказать, что он полемизировал с Творцом, но это, в свою очередь, не мешало ему благоговеть перед Всевышним, испытывать глубокое трепетное чувство перед Ним. Да, в своих рубаи он уделял особое внимание материи, писал о ее первичности, говорил о круговороте веществ в природе, трактовал смерть как распад телесной оболочки, ничем, по сути дела, не отличающейся от старого разбитого кувшина. Но это взгляд ученого человека, который не может доказать с абсолютной точностью (именно с абсолютной) ни наличие рая или ада, ни их отсутствие.

— Был ли Хайям скептиком? Как можно определить направление его философской мысли?

— Да, мне кажется, что слово «скептик» более подходящее к нему, не точное, а подходящее. Не «атеист», не «агностик», а «скептик» определенного рода, человек поиска.

Что касается того, к какому направлению мысли нужно причислять Хайяма, то, пожалуй, однозначную позицию в этом вопросе занять нельзя. Хайям очень противоречив, его рубаи буквально сотканы из антиномий, он совсем не похож на того мудреца, который твердо знает истину и, проповедуя ее, ведет за собой человечество. С одной стороны, он гедонист, вольнодумец, праздный гуляка, остряк, балагур, насмешник, завсегдатай питейных заведений, обожатель винных погребков, а с другой — серьезный мыслитель, человек с опытом жизни, острый наблюдатель, высказывающий здравые сентенции. Эта двойственность (или, как принято говорить, амбивалентность) в нем удивительна! Она поражала и исследователей его творчества.

Валентин Алексеевич Жуковский, крупный российский иранист середины XIX века, автор работы «Омар Хайям и „странствующие“ четверостишия», изумлялся тому, как в одном человеке могут одновременно сочетаться такие разноречивые понятия, как эта пестрая, взрывная смесь может совмещаться, уживаться в одном и том же сознании. Отсюда вопрос: был ли вообще Хайям-поэт, не Хайям-ученый, а Хайям-поэт? Многое из сочиненного (сейчас это известно) Хайяму приписывается, и филологи до сих пор ломают копья, чтобы отделить зерна от плевел, то есть определить, что в Хайяме является собственно хайямовским, а что таковым не является. Обычно называют около 400 рубаи, принадлежность которых к Хайяму доказана. Однако не все с этим согласны.

Я думаю, что попытка вписать, вместить яркую, неординарную личность в какую-то схему, разряд, классификационную ячейку, не совсем верна в методологическом плане. Вероятно, для общего ориентира, для общего (и притом поверхностного) знакомства все эти «измы» необходимы, удобны. Но все-таки мы должны понимать их условность, относительность, потому что гениальный человек не схема, а живая личность, живая натура; его противоречия отражают желание понять мир не линейно, по заранее готовому образцу, а более объемно, если можно так выразиться. Разного рода «измы» упрощают цветущую сложность, приводят ее к одному знаменателю, а значит, обедняют богатый внутренний мир творческого человека. Поэтическое слово Хайяма этому всячески противится.

И потом. Не ручаюсь за точность цитаты… Чехов однажды сказал, что он боится тех, кто видит в нем либерала или консерватора, монархиста или сторонника демократических институций. Чехов хотел бы воспринимать себя в качестве вольного художника, для которого определяющими моментами стали бы ум, вдохновение, талант, свобода от силы и лжи, предрассудков и суеверий. В полной мере это относимо к Хайяму.

— Хайям был крупным восточным философом XI–XII веков и критиком современности. Насколько серьезно его критика отразилась на тогдашней действительности?

— Пожалуй, никак, если не считать того, что в персидской народной памяти он стал фигурировать как персонаж веселых анекдотов… Как ученый Хайям, бесспорно, обогнал свое время. Но проблема как раз и заключалась в том, что его трактаты и изобретения не были сразу и по достоинству оценены.

Известно, например, что на основе астрономических наблюдений он создал более точный в сравнении с традиционным солнечный календарь. Однако, несмотря на все усилия, этот календарь не был введен в оборот: на Востоке о нем забыли, и лишь спустя столетия европейские астрономы переоткрыли эту систему исчисления времени. Построенная по инициативе Хайяма дворцовая обсерватория (он был ее руководителем), крупнейшая в средневековом мире, была закрыта еще при жизни ученого. Многим его сочинениям на Востоке не придавали значения, хотя в других исторических обстоятельствах они могли бы произвести коперниковский переворот. Из его огромного математического наследия брали только то, что казалось актуальным, что служило, как полагали тогда, прямой практической необходимости.

Так, если цеховым ювелирам нужно было определить стоимость золота, усыпанного драгоценностями, не вынимая камней из оправы, то в таких случаях читали трактат Хайяма «Весы мудрости», в котором объяснялось, как это делать. Обо всем остальном — о комментариях к Евклиду, кубических уравнениях, канонических сечениях, алгебраических формулах, иррациональных числах, попытках обосновать ту геометрию пространства, которая потом, много веков спустя, будет именоваться геометрией Лобачевского, — обо всем этом и многом другом мусульманский Восток узнал заново через Европу, которая открыла для себя этот Восток в эпоху Ренессанса и Нового времени. Нельзя сказать, что научная судьба Хайяма была счастливой. Положение ученого на Востоке во многом зависело от степени просвещенности представителей властной элиты. Хайяму благоволил султан Мелик-шах, знаменитый визирь Низам аль-Мульк, но с их смертью ушло и покровительство.

О поэзии же Хайяма и говорить нечего… В Иране были почитатели его литературного таланта, но в когорту, пантеон великих поэтов он не входил. И если бы его рубаи не перевел Эдвард Фицджеральд и не сделал тем самым имя Хайяма широко известным на Западе, то, по-видимому, на Востоке лирикой Хайяма никто по-настоящему не заинтересовался бы. Ярлык «вольнодумца» и «безбожника» на Востоке прочно закрепился за ним. Разрушать ярлыки, стереотипы, «общие места» — занятие трудное, неблагодарное, а зачастую и долгое, оно требует изменения культуры восприятия.

«В советское время изучение Хайяма продолжилось. Он воспринимался тогда не просто как экзотический иранский средневековый автор, а почти как «свой» таджикско-персидский поэт»

Фото: commons.wikimedia.org

«Время увлечения поэтом в русской культурной среде — это 1920-е годы»

— Когда Россия для себя открыла Омара Хайяма?

— В конце XIX столетия.

— И какими этапами шло освоение его наследия?

— 1891 годом датируются первые вольные переводы четверостиший Хайяма на русский язык. Хафиза, Саади, Фирдоуси, Рудаки — этих персидских поэтов в России знали много раньше.

Переводили Хайяма тогда нередко не с языка оригинала, не с фарси, а с европейских языков, во вторичной обработке. Сейчас мало кому известно, что еще в 1908 году Анатолий Луначарский, первый нарком просвещения РСФСР, перевел с итальянского несколько хайямовских четверостиший. В конце XIX века появляются специальные научные работы, посвященные лирическому творчеству Хайяма.

Считается, что время увлечения поэтом в русской культурной среде — это 1920-е годы. Именно тогда был опубликован первый сборник четверостиший Хайяма в переводе Ивана Тхоржевского, русского монархиста, поэта-эмигранта, жившего после революции во Франции. Он похоронен, кстати, как и Иван Бунин, на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа. До Тхоржевского переводы Хайяма носили несистемный, случайный характер. Переводы Тхоржевского вошли в литературный обиход, и тот эффект, который они произвели, наверное, можно сравнить с переводами сонетов Шекспира, осуществленных Самуилом Маршаком: они стали вехой литературно-художественной жизни.

Переводы Тхоржевского переписывались в рукописные тетрадки (не все читатели имели возможность держать в руках французское издание этих переводов), аккуратно заучивались наизусть, при случае их цитировали даже в письмах, переписчики иногда что-то дополняли, вписывая в эти переводы мысли и слова от себя. Возник своеобразный культ Хайяма, имевший социокультурные причины. Тхоржевскому в переводах удалось выразить сокровенные чувства своего поколения, которое, остро ощущая переменчивость судьбы, нуждалось в надежде на лучшую жизнь; люди дорожили кратковременным счастьем, и это настроение, вернее, эту установку в лаконичной эстетической форме передавали переводы Тхоржевского.

В советское время изучение Хайяма продолжилось. Он воспринимался тогда не просто как экзотический иранский средневековый автор, а почти как «свой» таджикско-персидский поэт, тем более что он бывал в Самарканде, в Бухаре жил несколько лет и там написал некоторые математические трактаты. Хайяма активно переводили. Переводили его Осип Румер, Владимир Державин, Наум Гребнев, Илья Сельвинский и множество других поэтов. В 1972 году издательством «Наука» был опубликован «Рубайат» в переводе Германа Плисецкого (свыше 400 четверостиший на основе подстрочников Магомеда-Нури Османова, которого теперь чаще всего знают в качестве русского переводчика Корана, хотя он был замечательным исследователем таджикско-персидской литературы, переводил средневековые персидские новеллы). Хайяма издавали в престижной большой серии «Библиотеки поэта».

Кроме того, Хайяма, его жизнь и творчество популяризировали. В 1970-е годы Георгий Гулиа написал роман «Сказание об Омаре Хайяме» — беллетризованная форма биографии Хайяма. В середине 1980-х вышел в свет роман Вардана Варжапетяна о Хайяме «Запах шиповника» — не лишенное некоторых культурно-исторических неточностей, но в целом очень прекрасное, читающееся на одном дыхании, легкое по стилю и — самое главное — глубокомысленное произведение, посвященное Хайяму. Написанное еще в середине 1970-х годов, к читателю оно шло трудной, извилистой дорогой; критики его не принимали, поэтому вопрос о публикации долго не решался положительно. Булат Окуджава в своем предисловии к этому сочинению, вышедшему вторым изданием в перестроечные годы, назвал его романом-притчей — емкое определение жанра.

В конце 1980-х годов в серии «Жизнь замечательных людей» братьями Султановыми была издана книга о Хайяме — научно-художественная биография об авторе «Рубайата».

— А что в наше время?

— Из всех постсоветских изданий я выделил бы книгу полных переводов рубаи Ивана Голубева, который около 40 лет трудился над ней. Переводы были сделаны с фарси, книга содержит интересные примечания, не менее важна и новая трактовка стихов Хайяма, которую предлагает и обосновывает переводчик-интерпретатор.

— Переводился ли Омар Хайям на татарский язык?

— Да, разумеется! Разве могли татарские писатели прошлого и настоящего обойти стороной поэта мусульманской страны?! Татары Хайяма любили, подражали ему! Рубаи — жанр, хорошо разработанный татарскими поэтами: Тукаем, Дэрдмендом (литературный псевдоним татарского купца, золотопромышленника и мецената Закира Рамиева), Хасаном Туфаном и многими другими. Нури Арсланов в 1986-м издал свои переводы Хайяма; сегодня это наиболее полные татарские переводы хайямовских четверостиший.

Надо учесть, что до 1917 года татарская интеллигенция была теснее связана с Востоком и персидский язык не являлся совершенно чуждым ей, поэтому рубаи, как и многие иные жанровые формы, читались образованными людьми на языке подлинника, без перевода. Другое дело, что на основе канонических жанров восточной поэзии татарские писатели создавали новые по содержательному наполнению стилевые версии, версии с авторскими акцентами. Это нормальный путь адаптации чужого слова в культуре, которая его воспринимает.

Из современных татарских поэтов, поклонников жанра рубаи, я мог бы назвать Ильфака Ибрагимова, пишущего под псевдонимом Мухаммат Мирза. Его рубаи переводил на русский язык Николай Переяслов. Прекрасные переводы! В них сохранена восточная форма и одновременно передана, насколько это возможно, национальная татарская черта, ее современный рисунок. Не знаю точно, но могу предположить, что переводчик консультировался с татарским автором. Это важно, потому что часто, как мне кажется, русские переводы рубаи с национальных языков, языков народов России, звучат в целом одинаково, однотипно: восточный канон сохранен (количество строк, способ рифмовки, философская установка), а вот национальное начало, которое составляет прелесть нового обыгрывания старой формы, никак не звучит. Рубаи в переводах с лакского и татарского почти одинаковы.

«Хайяма-поэта открыл Запад»

— Почему Хайям занял достаточно специфичную нишу в нашей культуре? Да, ученый, да, астроном, да, математик, но в первую очередь он известен не своими научными открытиями. Мы как будто не вписываем его в историю философии и науки, он поэт афоризмов, которые кочуют в сознании наших современников и порой не соотносятся с именем Хайяма. Строчки «Кто понял жизнь, тот не спешит…», «В одно окно смотрели двое…» и так далее с именем Омара Хайяма связывают не многие. Более того, его имя приобрело странный подтекст, в котором есть доля иронии. Тем самым имя и образ поэта будто деперсонализировались и стали мировым культурным знаком, который оторвался от реального Омара Хайяма.

— О научных открытиях Хайяма знают узкие специалисты: представители точного знания, историки науки. Поэзия Хайяма в силу своей образности, красоты слога, ритма рассчитана на более широкую аудиторию. Не все изучают науку, но литературные тексты читает значительно больший круг людей. Афористический язык Хайяма дает возможность выразить многое в немногих словах. Этот лаконизм подкупает, увлекает, притягивает, очаровывает. В этом суть лирики с ее законом тесноты стихового ряда. Поэтому-то четверостишия Хайяма живут своей автономной жизнью в большом времени, в отрыве от автора, их сочинившего когда-то. Для культуры это вполне нормальная ситуация. Они о вечном, эти мудрые формулы Хайяма. Мы находим в них обаяние живой, ищущей натуры, для которой нет ничего статичного, застывшего, заранее окончательно и бесповоротно предопределенного. Эти ироничные (иногда самоироничные) формулы помогают жить, вносят смысл в абсурд существования.

Мы говорим о «вечных образах» мировой литературы, имея в виду тех героев, которые с наивысшей полнотой воплощают представления о человеке, отдельных его сторонах. Гамлет, Дон Кихот, Обломов, Онегин… Можно говорить о «вечных строках» всемирной поэзии.

— Что способствовало мифологизации его образа?

— Много факторов приводит к превращению писателя в целостный культурный знак. Не последнюю роль играла в этом процессе экзотика, восточный лоск. Хайяма-поэта открыл Запад. В чопорном и строгом мире викторианской Англии он казался необычным, свободным, раскованным. Восточных читателей этот образ долго не впечатлял.

— Почему Хайям нам близок?

— Наверное, потому, что мы, как и Хайям, противоречивы, антиномичны, в нем мы обнаруживаем себя. Противоречие нередко знак поиска. Можно еще сказать, что в Хайяме есть что-то пушкинское, а в Пушкине — хайямовское. Пушкин ведь не знал абсолютной, безграничной печали, она у него всегда была осветлена надеждой, верой в лучшее, вопреки всем обстоятельствам. Пушкин в этом смысле пребывал в жизненном потоке, принимая его противоречивость, что ничуть не исключало наличия идеала и четкой нравственной позиции. Это самый оптимистический, самый гармоничный писатель во всей русской литературе, что не мешает ему быть одновременно и сложным, и даже загадочным (пушкинская простота мнима).

Хайям с его ощущением зыбкости мира, поиска радости и счастья в незатейливых вещах отражает схожую установку. С другой стороны, правы те исследователи, которые пишут, что каждый читатель находит в Хайяме свое, отбирает из вороха слов то, что кажется ему, лично ему более понятным, близким. В любом случае Омар Хайям нас объединяет. В этом заключается созидательное значение его творчества.

Фото предоставлено Ринатом Бекметовым

Еще в 2007 году Владимир Путин признавался, что супруга подарила ему книгу стихов Омара Хайяма, и советовал обращаться к ней при плохом настроении. С тех пор президент России не раз цитировал персидского поэта, последний раз на большой пресс-конференции в конце 2023-го, говоря о деятелях культуры, которые уехали из страны после начала СВО. Однако глава государства — это далеко не единственная публичная персона, часто обращающаяся к афоризмам Хайяма. Доктор филологических наук, профессор Казанского федерального университета Ринат Бекметов в интервью «БИЗНЕС Online» поясняет, как восточный литератор и ученый XI–XII веков стал частью масскульта современного западного мира.

«Хайям ведь не фамилия, как иногда думают, а своего рода псевдоним»

— Ринат Ферганович, вы согласны, что цитируемость Омара Хайяма, жившего без малого 1 тысячу лет назад, поражает?

— Да, конечно, соглашусь с вами в том, что из всех восточных поэтов Омар Хайям — самый цитируемый. Популярность его среди широкой читательской публики несомненна.

— Что известно об этом персидском философе, математике и поэте в наши дни? Имеются ли белые пятна в его жизнеописании?

— Как известно, Хайям родился в Иране, в городе со звучным названием Нишапур (он расположен на востоке страны), поэтому по традиции в полном и длинном имени Хайяма упоминается место его рождения — Нишапури, то есть Омар Нишапурский, родом из Нишапура. Его отец, Ибрагим, судя по всему, был текстильщиком, цеховым ремесленником. Хайям ведь не фамилия, как иногда думают, а своего рода псевдоним, прозвище, используемое у арабов и многих других мусульманских народов, обозначение — в данном случае — рода деятельности, «текстильщик», «палаточник», тот, кто изготовлял ткани для пошива шатров, торговых палаток (они были нужны купцам на базаре).

Хайям довольно рано обнаружил наклонности к точным наукам. Он много читал, образовывался, участвовал в научных диспутах (в Средние века они были обязательными для ученого, который демонстрировал на них не только свой ум, но и красноречие). В совершеннолетнем возрасте Хайям лишился родителей, дорогу в жизни ему приходилось пробивать самому. Каких-то больших, заметных лакун в его биографии нет. Сложнее обстоит с мировоззрением Хайяма…

— Что представляло собой то время, в которое жил поэт?

— О, это было непростое время, непростая историческая эпоха… Иран был завоеван тогда сельджукидами — тюркской по происхождению династией, которая подчинила себе огромную территорию, включавшую Среднюю Азию и Ближний Восток. Разрушались города, гибли люди, распространялись эпидемии, положение «людей науки» было отнюдь не завидным… Тем не менее сельджукидам удалось на обломках прежней цивилизации создать государство с мощными культурными центрами, одним из которых стал Исфахан — город, находящийся южнее Тегерана, современной столицы Ирана. Собственно, в Исфахан Хайям и был приглашен в качестве ученого при дворе Мелик-шаха, сельджукского правителя. У Мелика-шаха советником, визирем служил Низам аль-Мульк, опытный и просвещенный человек, друг ученых, который покровительствовал Хайяму и сделал многое для его продвижения по научно-карьерной лестнице, как мы сказали бы сейчас.

У Николая Гоголя в «Арабесках» есть замечательный очерк об Абдаллахе аль-Мамуне, правителе Арабского халифата времен аббасидской династии. Гоголь пишет о том, что Аль-Мамун искренне хотел, чтобы все его подданные были счастливыми, а средством к осуществлению этой идеи (у Гоголя буквально: «верным путеводителем») были для него наука и образование, говоря шире — просвещение; он симпатизировал ученым, строил для них грандиозные академии (между прочим, они назывались возвышенно — «домами мудрости»). Эту мысль и оценку Гоголя с полным правом можно отнести к Низам аль-Мульку и Мелик-шаху. В определенном смысле Хайяму повезло, что он встретил на своем жизненном пути таких неординарных и благожелательных людей. Судьба, ее узор… Как иначе это назвать?

«В своем поэтическом творчестве он проявил такое потрясающее новаторство, которое шло вразрез с принятым представлением о лирике, ее образным строем, характером ее интерпретации»

Фото: Общественное достояние, commons.wikimedia.org

«Он периодически писал стихи всю сознательную жизнь»

— Стихи Хайям писал с детства?

— На этот вопрос ответить трудно, потому что нет точных данных, мы ими не располагаем. Известно лишь то, что он периодически писал стихи всю сознательную жизнь.

— Учился ли наш герой писать стихи, как учился математике?

— Любопытный вопрос… Для лирического творчества, как мне кажется, необходим талант, а кроме него — стойкая внутренняя потребность в самовыражении, которая не пропадает с годами. В средневековых мусульманских учебных заведениях учили арабскую и персидскую литературу. Нет никаких сомнений в том, что Хайям знакомился с классическим художественным каноном прошлого, внимательно изучал его формальные, содержательные и другие особенности. В этом плане он учился писать стихи по готовым образцам.

Другое дело, что в своем поэтическом творчестве он проявил такое потрясающее новаторство, которое шло вразрез с принятым представлением о лирике, ее образным строем, характером ее интерпретации. Для традиционного персидского читателя это было несколько неожиданно, поэтому-то Хайям в глазах такого читателя много терял. В этом и заключается, по мнению хайямоведов, секрет того, почему персидская аудитория отдавала предпочтение не Хайяму, а Фирдоуси или Саади, почему Хайям в Иране не сразу вошел в плеяду великих, славных поэтов.

— Отмечаются ли сегодня «Хайямовские дни» в Иране?

— Юбилеи Хайяма, конечно, празднуются, но совсем не в широком общенациональном масштабе. Я спрашивал своего иранского аспиранта об этом. Он мне объяснил, что юбилеи Хайяма проводятся локально: в средних и высших школах, в кругах специалистов, знатоков, почитателей. Люди (учащиеся, студенты, преподаватели, ценители литературы) встречаются, читают друг другу Хайяма, вспоминают вехи его жизни. Когда я стал уточнять, почему же его юбилею не придается общее государственное звучание и значение (разве литератор с его мировой славой не заслужил особого почитания?), аспирант мне ответил с таинственной улыбкой, что стихи поэта могут трактоваться как богохульные. Национальным классиком был и остается эпичный Фирдоуси…

И еще я недавно узнал, что в России, оказывается, есть специальная Хайямовская премия, премия имени Хайяма за лучшее поэтическое произведение. Это так удивительно! Боюсь ошибиться, но в самом Иране такой премии как будто бы нет. В то же время о степени уважения иранцев к Хайяму сегодня свидетельствует мавзолей в Нишапуре, на малой родине, который был воздвигнут над могилой поэта в 60-е годы прошлого века, до Исламской революции 1979-го.

Этот необычный мавзолей действительно является частью иранского национального наследия. Как архитектурное произведение он безумно, невероятно красив! Он совмещает элементы старого персидского стиля (каллиграфическая орнаментовка, декоративное решение) с новейшим техническим проектированием, и все это органично вписано в тихий природный пейзаж с высокими соснами и душистыми цветами, ухоженными аллеями, мощеными дорожками, фонарными столбами. Крыша усыпальницы выстроена в виде лепестков белой розы, которые как бы опадают на могилу Хайяма. Не мавзолей, а прямо-таки роскошный восточный сад! Как просто и монументально, лаконично и глубокомысленно! В этом весь Хайям-поэт…

Усыпальницы других персидских поэтов выдержаны в более строгой, классической манере. Гробница Аттара, средневекового суфийского мистика, — с купольной крышей, в голубых изразцах, с входом-аркой, миниатюрными окнами, а вокруг — тот же сад.

«В своих рубаи Хайям уделял особое внимание материи, писал о ее первичности, говорил о круговороте веществ в природе, трактовал смерть как распад телесной оболочки, ничем, по сути дела, не отличающейся от старого разбитого кувшина»

Фото: commons.wikimedia.org

«Что касается мировоззрения Хайяма, то вопрос этот не такой простой»

— Цитируемость Хайяма действительно поражает. Можно ли назвать его первым, кто в лаконичной стихотворной форме сумел выразить то знание о мире, к которому на Западе придут лишь спустя века?

— Что касается мировоззрения Хайяма, то вопрос этот не такой простой (впрочем, как все на Востоке). Вы сказали: «Мировоззрение, к которому на Западе пришли спустя столетия». Знаете, один мой коллега признавался: чем больше он постигает восточную культуру, тем неуклоннее приходит к выводу о том, что западная на ее фоне все равно что капля воды в безбрежном океане. Красивое сравнение… Думаю, что оно не лишено смысла…

«Илиада» Гомера (эта поэма лежит в основании, фундаменте европейской культуры) насчитывает чуть меньше 16 тысяч строк, написанных особенным гекзаметрическим размером. В древнеиндийской «Махабхарате» свыше 200 тысяч строк. В «Шах-наме» Фирдоуси, иранском эпосе, стихотворных строк больше, чем в «Илиаде» и «Одиссее». Дело не в простой арифметике, безусловно, не в числах, а в глубине взгляда, масштабе оценки. В этом отношении Восток опережал Запад.

— Я имею в виду, например, то, что Хайям не верил в загробную жизнь, а на Западе это представление распространилось позднее, не в Средние века во всяком случае.

— Это тоже далеко не простой вопрос. В советское время Хайяма изображали однобоко, исключительно как гедониста, человека, который призывал радоваться каждой минуте земного счастья. Мотив кратковременности жизни мы находим в его стихах, это очевидная вещь. Но ведь нельзя забывать и того, что Хайям — человек своей, средневековой эпохи, а она была теоцентрической; центральным звеном ее картины мира был Бог. Научное познание тогда не столь отчетливо и последовательно противопоставлялось религиозным представлениям, между ними не было конфликта, скорее наоборот — наука и вера дополняли друг друга.

Хайям получил хорошее мусульманское образование, знал Коран. Бога он не отрицал, правильнее было бы сказать, что он полемизировал с Творцом, но это, в свою очередь, не мешало ему благоговеть перед Всевышним, испытывать глубокое трепетное чувство перед Ним. Да, в своих рубаи он уделял особое внимание материи, писал о ее первичности, говорил о круговороте веществ в природе, трактовал смерть как распад телесной оболочки, ничем, по сути дела, не отличающейся от старого разбитого кувшина. Но это взгляд ученого человека, который не может доказать с абсолютной точностью (именно с абсолютной) ни наличие рая или ада, ни их отсутствие.

— Был ли Хайям скептиком? Как можно определить направление его философской мысли?

— Да, мне кажется, что слово «скептик» более подходящее к нему, не точное, а подходящее. Не «атеист», не «агностик», а «скептик» определенного рода, человек поиска.

Что касается того, к какому направлению мысли нужно причислять Хайяма, то, пожалуй, однозначную позицию в этом вопросе занять нельзя. Хайям очень противоречив, его рубаи буквально сотканы из антиномий, он совсем не похож на того мудреца, который твердо знает истину и, проповедуя ее, ведет за собой человечество. С одной стороны, он гедонист, вольнодумец, праздный гуляка, остряк, балагур, насмешник, завсегдатай питейных заведений, обожатель винных погребков, а с другой — серьезный мыслитель, человек с опытом жизни, острый наблюдатель, высказывающий здравые сентенции. Эта двойственность (или, как принято говорить, амбивалентность) в нем удивительна! Она поражала и исследователей его творчества.

Валентин Алексеевич Жуковский, крупный российский иранист середины XIX века, автор работы «Омар Хайям и „странствующие“ четверостишия», изумлялся тому, как в одном человеке могут одновременно сочетаться такие разноречивые понятия, как эта пестрая, взрывная смесь может совмещаться, уживаться в одном и том же сознании. Отсюда вопрос: был ли вообще Хайям-поэт, не Хайям-ученый, а Хайям-поэт? Многое из сочиненного (сейчас это известно) Хайяму приписывается, и филологи до сих пор ломают копья, чтобы отделить зерна от плевел, то есть определить, что в Хайяме является собственно хайямовским, а что таковым не является. Обычно называют около 400 рубаи, принадлежность которых к Хайяму доказана. Однако не все с этим согласны.

Я думаю, что попытка вписать, вместить яркую, неординарную личность в какую-то схему, разряд, классификационную ячейку, не совсем верна в методологическом плане. Вероятно, для общего ориентира, для общего (и притом поверхностного) знакомства все эти «измы» необходимы, удобны. Но все-таки мы должны понимать их условность, относительность, потому что гениальный человек не схема, а живая личность, живая натура; его противоречия отражают желание понять мир не линейно, по заранее готовому образцу, а более объемно, если можно так выразиться. Разного рода «измы» упрощают цветущую сложность, приводят ее к одному знаменателю, а значит, обедняют богатый внутренний мир творческого человека. Поэтическое слово Хайяма этому всячески противится.

И потом. Не ручаюсь за точность цитаты… Чехов однажды сказал, что он боится тех, кто видит в нем либерала или консерватора, монархиста или сторонника демократических институций. Чехов хотел бы воспринимать себя в качестве вольного художника, для которого определяющими моментами стали бы ум, вдохновение, талант, свобода от силы и лжи, предрассудков и суеверий. В полной мере это относимо к Хайяму.

— Хайям был крупным восточным философом XI–XII веков и критиком современности. Насколько серьезно его критика отразилась на тогдашней действительности?

— Пожалуй, никак, если не считать того, что в персидской народной памяти он стал фигурировать как персонаж веселых анекдотов… Как ученый Хайям, бесспорно, обогнал свое время. Но проблема как раз и заключалась в том, что его трактаты и изобретения не были сразу и по достоинству оценены.

Известно, например, что на основе астрономических наблюдений он создал более точный в сравнении с традиционным солнечный календарь. Однако, несмотря на все усилия, этот календарь не был введен в оборот: на Востоке о нем забыли, и лишь спустя столетия европейские астрономы переоткрыли эту систему исчисления времени. Построенная по инициативе Хайяма дворцовая обсерватория (он был ее руководителем), крупнейшая в средневековом мире, была закрыта еще при жизни ученого. Многим его сочинениям на Востоке не придавали значения, хотя в других исторических обстоятельствах они могли бы произвести коперниковский переворот. Из его огромного математического наследия брали только то, что казалось актуальным, что служило, как полагали тогда, прямой практической необходимости.

Так, если цеховым ювелирам нужно было определить стоимость золота, усыпанного драгоценностями, не вынимая камней из оправы, то в таких случаях читали трактат Хайяма «Весы мудрости», в котором объяснялось, как это делать. Обо всем остальном — о комментариях к Евклиду, кубических уравнениях, канонических сечениях, алгебраических формулах, иррациональных числах, попытках обосновать ту геометрию пространства, которая потом, много веков спустя, будет именоваться геометрией Лобачевского, — обо всем этом и многом другом мусульманский Восток узнал заново через Европу, которая открыла для себя этот Восток в эпоху Ренессанса и Нового времени. Нельзя сказать, что научная судьба Хайяма была счастливой. Положение ученого на Востоке во многом зависело от степени просвещенности представителей властной элиты. Хайяму благоволил султан Мелик-шах, знаменитый визирь Низам аль-Мульк, но с их смертью ушло и покровительство.

О поэзии же Хайяма и говорить нечего… В Иране были почитатели его литературного таланта, но в когорту, пантеон великих поэтов он не входил. И если бы его рубаи не перевел Эдвард Фицджеральд и не сделал тем самым имя Хайяма широко известным на Западе, то, по-видимому, на Востоке лирикой Хайяма никто по-настоящему не заинтересовался бы. Ярлык «вольнодумца» и «безбожника» на Востоке прочно закрепился за ним. Разрушать ярлыки, стереотипы, «общие места» — занятие трудное, неблагодарное, а зачастую и долгое, оно требует изменения культуры восприятия.

«В советское время изучение Хайяма продолжилось. Он воспринимался тогда не просто как экзотический иранский средневековый автор, а почти как «свой» таджикско-персидский поэт»

Фото: commons.wikimedia.org

«Время увлечения поэтом в русской культурной среде — это 1920-е годы»

— Когда Россия для себя открыла Омара Хайяма?

— В конце XIX столетия.

— И какими этапами шло освоение его наследия?

— 1891 годом датируются первые вольные переводы четверостиший Хайяма на русский язык. Хафиза, Саади, Фирдоуси, Рудаки — этих персидских поэтов в России знали много раньше.

Переводили Хайяма тогда нередко не с языка оригинала, не с фарси, а с европейских языков, во вторичной обработке. Сейчас мало кому известно, что еще в 1908 году Анатолий Луначарский, первый нарком просвещения РСФСР, перевел с итальянского несколько хайямовских четверостиший. В конце XIX века появляются специальные научные работы, посвященные лирическому творчеству Хайяма.

Считается, что время увлечения поэтом в русской культурной среде — это 1920-е годы. Именно тогда был опубликован первый сборник четверостиший Хайяма в переводе Ивана Тхоржевского, русского монархиста, поэта-эмигранта, жившего после революции во Франции. Он похоронен, кстати, как и Иван Бунин, на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа. До Тхоржевского переводы Хайяма носили несистемный, случайный характер. Переводы Тхоржевского вошли в литературный обиход, и тот эффект, который они произвели, наверное, можно сравнить с переводами сонетов Шекспира, осуществленных Самуилом Маршаком: они стали вехой литературно-художественной жизни.

Переводы Тхоржевского переписывались в рукописные тетрадки (не все читатели имели возможность держать в руках французское издание этих переводов), аккуратно заучивались наизусть, при случае их цитировали даже в письмах, переписчики иногда что-то дополняли, вписывая в эти переводы мысли и слова от себя. Возник своеобразный культ Хайяма, имевший социокультурные причины. Тхоржевскому в переводах удалось выразить сокровенные чувства своего поколения, которое, остро ощущая переменчивость судьбы, нуждалось в надежде на лучшую жизнь; люди дорожили кратковременным счастьем, и это настроение, вернее, эту установку в лаконичной эстетической форме передавали переводы Тхоржевского.

В советское время изучение Хайяма продолжилось. Он воспринимался тогда не просто как экзотический иранский средневековый автор, а почти как «свой» таджикско-персидский поэт, тем более что он бывал в Самарканде, в Бухаре жил несколько лет и там написал некоторые математические трактаты. Хайяма активно переводили. Переводили его Осип Румер, Владимир Державин, Наум Гребнев, Илья Сельвинский и множество других поэтов. В 1972 году издательством «Наука» был опубликован «Рубайат» в переводе Германа Плисецкого (свыше 400 четверостиший на основе подстрочников Магомеда-Нури Османова, которого теперь чаще всего знают в качестве русского переводчика Корана, хотя он был замечательным исследователем таджикско-персидской литературы, переводил средневековые персидские новеллы). Хайяма издавали в престижной большой серии «Библиотеки поэта».

Кроме того, Хайяма, его жизнь и творчество популяризировали. В 1970-е годы Георгий Гулиа написал роман «Сказание об Омаре Хайяме» — беллетризованная форма биографии Хайяма. В середине 1980-х вышел в свет роман Вардана Варжапетяна о Хайяме «Запах шиповника» — не лишенное некоторых культурно-исторических неточностей, но в целом очень прекрасное, читающееся на одном дыхании, легкое по стилю и — самое главное — глубокомысленное произведение, посвященное Хайяму. Написанное еще в середине 1970-х годов, к читателю оно шло трудной, извилистой дорогой; критики его не принимали, поэтому вопрос о публикации долго не решался положительно. Булат Окуджава в своем предисловии к этому сочинению, вышедшему вторым изданием в перестроечные годы, назвал его романом-притчей — емкое определение жанра.

В конце 1980-х годов в серии «Жизнь замечательных людей» братьями Султановыми была издана книга о Хайяме — научно-художественная биография об авторе «Рубайата».

— А что в наше время?

— Из всех постсоветских изданий я выделил бы книгу полных переводов рубаи Ивана Голубева, который около 40 лет трудился над ней. Переводы были сделаны с фарси, книга содержит интересные примечания, не менее важна и новая трактовка стихов Хайяма, которую предлагает и обосновывает переводчик-интерпретатор.

— Переводился ли Омар Хайям на татарский язык?

— Да, разумеется! Разве могли татарские писатели прошлого и настоящего обойти стороной поэта мусульманской страны?! Татары Хайяма любили, подражали ему! Рубаи — жанр, хорошо разработанный татарскими поэтами: Тукаем, Дэрдмендом (литературный псевдоним татарского купца, золотопромышленника и мецената Закира Рамиева), Хасаном Туфаном и многими другими. Нури Арсланов в 1986-м издал свои переводы Хайяма; сегодня это наиболее полные татарские переводы хайямовских четверостиший.

Надо учесть, что до 1917 года татарская интеллигенция была теснее связана с Востоком и персидский язык не являлся совершенно чуждым ей, поэтому рубаи, как и многие иные жанровые формы, читались образованными людьми на языке подлинника, без перевода. Другое дело, что на основе канонических жанров восточной поэзии татарские писатели создавали новые по содержательному наполнению стилевые версии, версии с авторскими акцентами. Это нормальный путь адаптации чужого слова в культуре, которая его воспринимает.

Из современных татарских поэтов, поклонников жанра рубаи, я мог бы назвать Ильфака Ибрагимова, пишущего под псевдонимом Мухаммат Мирза. Его рубаи переводил на русский язык Николай Переяслов. Прекрасные переводы! В них сохранена восточная форма и одновременно передана, насколько это возможно, национальная татарская черта, ее современный рисунок. Не знаю точно, но могу предположить, что переводчик консультировался с татарским автором. Это важно, потому что часто, как мне кажется, русские переводы рубаи с национальных языков, языков народов России, звучат в целом одинаково, однотипно: восточный канон сохранен (количество строк, способ рифмовки, философская установка), а вот национальное начало, которое составляет прелесть нового обыгрывания старой формы, никак не звучит. Рубаи в переводах с лакского и татарского почти одинаковы.

«Хайяма-поэта открыл Запад»

— Почему Хайям занял достаточно специфичную нишу в нашей культуре? Да, ученый, да, астроном, да, математик, но в первую очередь он известен не своими научными открытиями. Мы как будто не вписываем его в историю философии и науки, он поэт афоризмов, которые кочуют в сознании наших современников и порой не соотносятся с именем Хайяма. Строчки «Кто понял жизнь, тот не спешит…», «В одно окно смотрели двое…» и так далее с именем Омара Хайяма связывают не многие. Более того, его имя приобрело странный подтекст, в котором есть доля иронии. Тем самым имя и образ поэта будто деперсонализировались и стали мировым культурным знаком, который оторвался от реального Омара Хайяма.

— О научных открытиях Хайяма знают узкие специалисты: представители точного знания, историки науки. Поэзия Хайяма в силу своей образности, красоты слога, ритма рассчитана на более широкую аудиторию. Не все изучают науку, но литературные тексты читает значительно больший круг людей. Афористический язык Хайяма дает возможность выразить многое в немногих словах. Этот лаконизм подкупает, увлекает, притягивает, очаровывает. В этом суть лирики с ее законом тесноты стихового ряда. Поэтому-то четверостишия Хайяма живут своей автономной жизнью в большом времени, в отрыве от автора, их сочинившего когда-то. Для культуры это вполне нормальная ситуация. Они о вечном, эти мудрые формулы Хайяма. Мы находим в них обаяние живой, ищущей натуры, для которой нет ничего статичного, застывшего, заранее окончательно и бесповоротно предопределенного. Эти ироничные (иногда самоироничные) формулы помогают жить, вносят смысл в абсурд существования.

Мы говорим о «вечных образах» мировой литературы, имея в виду тех героев, которые с наивысшей полнотой воплощают представления о человеке, отдельных его сторонах. Гамлет, Дон Кихот, Обломов, Онегин… Можно говорить о «вечных строках» всемирной поэзии.

— Что способствовало мифологизации его образа?

— Много факторов приводит к превращению писателя в целостный культурный знак. Не последнюю роль играла в этом процессе экзотика, восточный лоск. Хайяма-поэта открыл Запад. В чопорном и строгом мире викторианской Англии он казался необычным, свободным, раскованным. Восточных читателей этот образ долго не впечатлял.

— Почему Хайям нам близок?

— Наверное, потому, что мы, как и Хайям, противоречивы, антиномичны, в нем мы обнаруживаем себя. Противоречие нередко знак поиска. Можно еще сказать, что в Хайяме есть что-то пушкинское, а в Пушкине — хайямовское. Пушкин ведь не знал абсолютной, безграничной печали, она у него всегда была осветлена надеждой, верой в лучшее, вопреки всем обстоятельствам. Пушкин в этом смысле пребывал в жизненном потоке, принимая его противоречивость, что ничуть не исключало наличия идеала и четкой нравственной позиции. Это самый оптимистический, самый гармоничный писатель во всей русской литературе, что не мешает ему быть одновременно и сложным, и даже загадочным (пушкинская простота мнима).

Хайям с его ощущением зыбкости мира, поиска радости и счастья в незатейливых вещах отражает схожую установку. С другой стороны, правы те исследователи, которые пишут, что каждый читатель находит в Хайяме свое, отбирает из вороха слов то, что кажется ему, лично ему более понятным, близким. В любом случае Омар Хайям нас объединяет. В этом заключается созидательное значение его творчества.