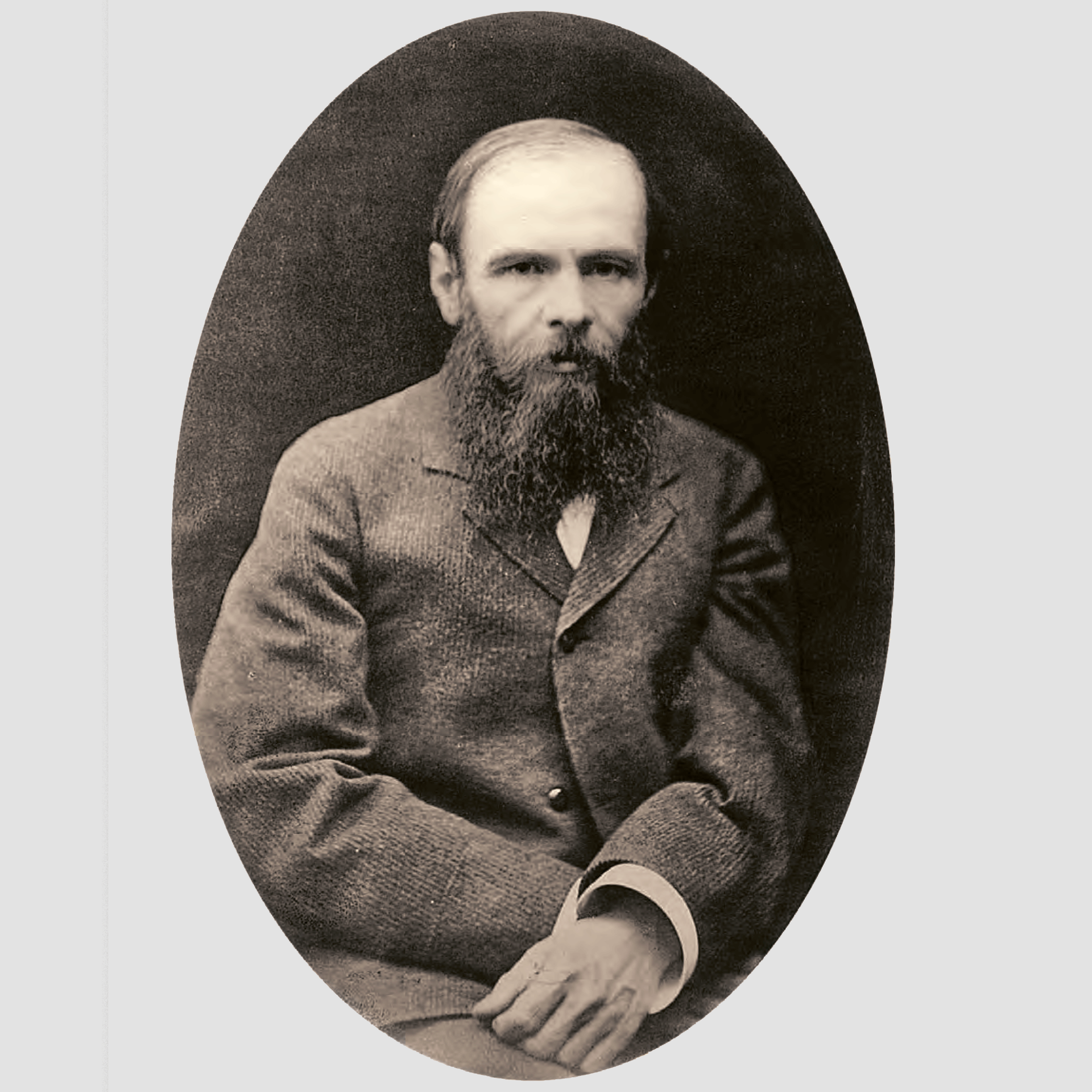

Непостижимый учитель. Достоевский

Текст: Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»

Место рождения писателя стало музеем – флигель московской Мариинской больницы для бедных. Лечебница – это всегда пристанище несчастных, «униженных и оскорблённых». А тем более – больница «для бедных», по соседству с которой располагались дом умалишенных, кладбище для бродяг и самоубийц, а также приют для подкидышей. Трудно удержаться от банальности: место рождения определило писательскую судьбу. Он действительно оказался прирождённым трагиком и с детства ощущал человеческую боль куда острее, нежели счастье. Дух больницы для бедных остался с ним навсегда.

Инженер с писательским уклоном

Его отец никогда не улыбался: восемь лет – с 1812 до 1820-го – Михаил Достоевский служил военным хирургом. Каждый день видел смерть, провел сотни ампутаций – разумеется, без наркоза – и вышел в отставку психологически раздавленным, раздражительным алкоголиком. Это важная грань писательского детства. Другая грань – богословская. Он рано познакомился со Священным Писанием. Много лет спустя Достоевский говорил о «Книге Иова»: «Одна из первых, которая поразила меня в жизни, я был еще тогда почти младенцем». Вера всегда оставалась для него главным в жизни, и лучшие страницы Достоевского сопоставимы с пророческими озарениями.

В 18 лет будущий писатель столкнулся с потрясением, которое аукнулось во многих его книгах. При запутанных, тёмных обстоятельствах погиб его отец. «Выведенный из себя какими-то неуспешными действиями крестьян, а может быть, только казавшимися ему таковыми, отец вспылил и начал очень кричать на крестьян. Один из них, более дерзкий, ответил на этот крик сильною грубостью и вслед за тем, убоявшись последствий этой грубости, крикнул: «Ребята, карачун ему!» – и с этими возгласами все крестьяне, в числе 15 человек, накинулись на отца и в одно мгновение, конечно, покончили с ним», – вспоминал младший брат писателя Андрей. Впрочем, официально Михаил Достоевский скончался от апоплексического удара.

Мать писателя — Мария Фёдоровна

Отец — Михаил Андреевич

Между тем, по настоянию отца, Достоевский поступил в петербургское Главное Инженерное училище – армейское и по духу, и по сути. Сам император Николай I считал себя военным инженером – и представители этой престижной профессии в России не знали нужды. Конечно, это было приключение – разлука с Москвой, с родными. Они жили и учились в том самом Михайловском замке, в котором убили императора Павла I. Он слыл вполне исправным юнкером и унтер-офицером от фортификации, но уже тогда литература значила для Достоевского куда больше любых чертежей и конструкций. В юнкерских попойках он не участвовал, слыл замкнутым и даже несколько заносчивым одиночкой.

Но с первых дней учебы у него появился единственный, зато драгоценный друг – Дмитрий Григорович – сын француженки и русского гусара, тоже мечтавший о литературном поприще. Григорович – человек мягкий и не горделивый – восхищался острым умом своего молчаливого приятеля и, по собственному признанию, полностью подпал под его влияние. Вместе они всласть говорили и о Рафаэле, и о Бальзаке, роман которого «Евгения Гранде» Достоевский пытался переводить. Они вместе делили студенческое безденежье, неделями питаясь одними булками и ячменным кофе. Ничто не уничтожило их дружбы, которая продолжалась несколько десятилетий – в том числе литературные дрязги, хотя Достоевский – такой уж характер! – даже Григоровича не подпускал слишком близко.

Федор Алексеев. Вид на Главное инженерное училище со стороны Фонтанки

Может быть, поэтому в череде уязвлённых, страдающих и замышляющих злодейства героев Достоевского есть один на удивление надежный «обыкновенный человек» – Дмитрий Разумихин, друг Раскольникова. Думаю, если бы не многолетняя дружба с Григоровичем – не родился бы и Разумихин.

На носу литературы

С ним связан и литературный дебют Достоевского. Тайком ото всех он написал свой первый роман – «Бедные люди» – горькую историю двух несчастных молодых влюблённых в письмах. Григорович – человек общительный, едва ли не лучше всех в Петербурге говоривший по-французски – рано начал вращаться в литературных кругах. Он знал, что редактор журнала «Современник» Николай Некрасов собирает «Петербургский сборник», который наверняка станет сенсацией литературного сезона. Григорович и передал первый роман Достоевского всесильному Некрасову с самыми восторженными рекомендациями.

Поэт просидел над «Бедными людьми» до глубокой ночи, восхищался и плакал. На следующий день ранним утром Некрасов принес рукопись Виссариону Белинскому – самому влиятельному литературному критику России: «Новый Гоголь явился!» «У вас Гоголи-то как грибы растут», – поворчал Белинский, но, прочитав роман, воодушевился не меньше Некрасова.

Они наговорили Достоевскому комплиментов – и молодой автор простодушно предложил, чтобы каждая страница его книги в публикации была обведена черной каймой – дабы выделить сие гениальное произведение от других рассказов, повестей и очерков. Конечно, Некрасов на это не пошел. Потом их ждали цензурные рогатки, но в итоге первый роман Достоевского стал одним из самых ярких русских литературных дебютов. И даже гонорар ему выплатили почти в два раза больший, чем изначально обещали.

Многообещающий, вошедший в моду молодой литератор стал появляться в литературных кругах. «С первого взгляда на Достоевского видно было, что это страшно нервный и впечатлительный молодой человек. Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица; небольшие серые глаза его как-то тревожно переходили с предмета на предмет, а бледные губы нервно передергивались», – вспоминала Авдотья Панаева, примадонна русской словесности того времени, перед которой неискушенный автор «Бедных людей» непритворно робел – совсем как князь Мышкин перед Настасьей Филипповной.

Он не умел с изяществом и иронией держаться в обществе. Всерьез считал себя гением – и демонстрировал это, снисходительно беседуя с коллегами. Конечно, над ним принялись потешаться. Самым болезненным ударом стала эпиграмма, сложенная веселой литературной компанией, которой верховодил Тургенев:

- Витязь горестной фигуры,

- Достоевский, милый пыщ,

- На носу литературы

- Рдеешь ты, как новый прыщ…

Достоевский никогда не простил Тургеневу этой аристократической колкости. Он перестал сотрудничать с некрасовским «Современником», даже при встрече на улице не кланялся недавним приятелям.

Владимирский, 11. Квартира Достоевского с 1842 по 1846 г. , где были написаны "Бедные люди". Дом коллежского советника К. Я. Прянишникова

Путь в Мёртвый дом

Литературу он не бросил, но вскоре очнулся в кругу отчаянного социалиста Михаила Петрашевского – и увлекся самыми радикальными революционными идеями. Каждую пятницу они собирались в библиотеке Петрашевского, обсуждали запрещенные книги, говорили о необходимости политических реформ. Достоевский читал бунтарское письмо Белинского Николаю Гоголю и с жаром декламировал «якобинского» Гаврилу Державина:

- Цари! Я мнил, вы боги властны,

- Никто над вами не судья,

- Но вы, как я подобно, страстны,

- И так же смертны, как и я.

Слишком многое в нём восставало против слишком практического (а значит, по мнению Достоевского, безбожного) мира. И он готов был уничтожить его – во имя «правды святой». С конспирацией у петрашевцев дела обстояли наивно. Три года продолжались их встречи – и весной 1849 года «сочинителя», как и других участников кружка, взяли под стражу. Арест, допросы, каземат. Достоевский вспоминал, что после ареста у него прекратились странные припадки – кошмарные видения с потерей сознания, которые донимали его в прежние годы.

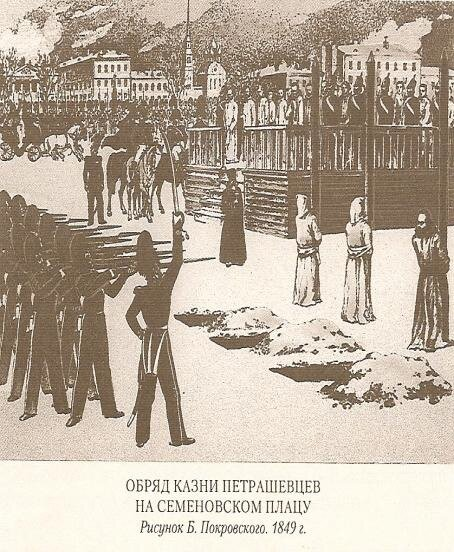

Развязку дела не придумал бы ни один романист. 22 декабря 1849 года всех приговоренных, включая Достоевского, привезли на Семеновский плац. Зачитали смертный приговор. Священник благословил перед казнью. На первых троих петрашевцев (писатель не попал в их число) надели колпаки. Прозвучала команда целиться. Достоевский прошептал: «Мы будем вместе с Христом». Тут-то смертникам и объявили о помиловании и смягчении наказания.

Его ждали четыре года каторги в Омске, а потом – солдатская служба под Семипалатинском. Разумеется, без дворянских привилегий. Такого хождения по мукам не испытывал ни один русский писатель. Все второстепенное отпало как шелуха, в том числе мечты о реформах – он только молился и мечтал вернуться в литературу с новыми знаниями о человеческом падении и духовном воскрешении. Только в апреле 1856 года новый император Александр II подписал указ о помиловании декабристов и петрашевцев. Вскоре писатель вернулся из ссылки в Петербург. Еще 15 лет он оставался под негласным надзором полиции. Можно было ожидать, что Достоевский возглавит либеральное, а то и революционное направление в литературе. В это время в русской словесности царили Николай Некрасов, Иван Тургенев, Лев Толстой. Достоевский снова обратил на себя внимание «Записками из мёртвого дома». Они выходили в журнале «Время», который писатель основал и редактировал вместе с братом Михаилом. Нет, это была не автобиография. Герой Достоевского попал на каторгу за убийство жены, вполне заслуженно. Получились именно записки – зарисовки, очерки или, говоря словами Герцена, «он создал из описания нравов одной сибирской тюрьмы фрески в духе Буонаротти».

Дом в Семипалатинске, в котором Достоевский жил в 1857—1859 гг.

«Тварь ли я дрожащая?»

От Достоевского ждали новых откровений, но тут с ним случилась новая беда. Как немолодой человек, познавший и славу, и каторгу, не расстававшийся с Евангелием, мог стать рабом рулетки? Возможно, хотел испытать на себе демоническую силу денег, о которой столько писал? В любом случае, эта поздняя страсть едва не растоптала Достоевского. Чтобы ее преодолеть, потребовалось почти десять лет, после чего, как он писал, «исчезла гнусная фантазия». С другой стороны, свои лучшие романы он написал именно в эти «азартные» годы, спасаясь от безденежья после проигрышей.

Он – с подробным описанием психологических нюансов – показывал бездны человеческого падения, в которые сам заглянул. В 1866 году в журнале «Русский вестник» вышел роман «Преступление и наказание», философские глубины которого мастерски уложены в фабулу первоклассного детектива, каких еще и не существовало в то время. Давно замечено, что каждый герой Достоевского – больше, чем человек, гигант, олицетворенная идея. Практицизм Лужина, болезненная страстность Свидригайлова, охотничий азарт Порфирия Петровича… А сам Раскольников в тесной студенческой каморке ощутил себя кандидатом в сверхчеловека: «Тварь ли я дрожащая или право имею?» Каждый из этих грехов Достоевский испытал на себе. Знал, о чем писал. Пожалуй, трудно было поверить, что Раскольников так быстро от «сложности» перешел к «простоте» и к раскаянию. Но в этом романе «идеи» не перевешивали лирического напора, не перевешивали чувств. Быть может, самый сильный эпизод Достоевского – сон Раскольникова, в котором тот видит себя мальчиком, и на его глазах убивают лошадь: «По глазам ее, «С криком пробивается он сквозь толпу к савраске, обхватывает ее мертвую, окровавленную морду и целует ее, целует ее в глаза, в губы». Второй столь же целостной, гармоничной книги Достоевский не написал. Этот роман – история одного человека, одного раскаяния – все остальные вертятся вокруг него, даже Сонечка, сильно повлиявшая на душевное преображение Раскольникова. Писательскому успеху способствовала и криминальная хроника: как раз во время публикации романа в газетных подвалах появилась информация о злодеяниях студента Алексея Данилова, убившего и ограбившего отставного капитана, пробивавшегося ростовщичеством, и его служанку, неожиданно вошедшую в комнату. Удивительное совпадение с фабулой романа! Словом, «Преступление» принесло Достоевскому славу писателя сенсационного и притягательного.

К дому старухи-процентщицы Раскольников шел по Столярному переулку. Он проходил мимо здания, где в 1864–1867 годах жил сам Достоевский — доходного дома купца Ивана Алонкина

Следующим его героем стал князь-Христос, праведный, беззлобный человек, Лев Мышкин, который совершенно запутался в мелочных неурядицах своих спутников, в постоянной предгрозовой атмосфере наплывающего скандала. А столкнувшись с настоящей трагедией, с убийством женщины, в которой видел страдальческий идеал, он укрывается от мира пеленой безумия. Ноша праведника оказалась неподъемной. Роман притягивает непредсказуемостью: до последних страниц непонятно, на что способен Мышкин и куда приведет его автор, хотя, по сравнению с первыми частями, финал «Идиота» получился несколько скомканным. «Это такая сказка, в которой чем больше неправдоподобностей, тем лучше. Люди сталкиваются, знакомятся, влюбляются, дают друг другу пощечины – и всё это по первому капризу автора, без всякой художественной правды. Миллионы наследства летают в романе, как мячики», – посмеивался профессиональный острослов Дмитрий Минаев. Не секрет, что Достоевский хотел противопоставить своего – христианского – праведника – праведнику социалистическому, Рахметову из романа Чернышевского «Что делать?». Как художник Достоевский победил: его «Идиот» куда сложнее и тоньше книги, которая начинается с главы «Дурак». Но по влиянию на умы Чернышевский с его Рахметовым остался недостижимым. Студенты хотели видеть себя борцами, а не пациентами швейцарского санатория для умалишенных. Политический трафарет у Достоевского не вышел, зато получился художественный образ.

Роман «Идиот» Достоевский завершил во Флоренции. О пребывании Достоевского и его работе напоминает мемориальная доска, установленная на фасаде дома на Piazza Pitti 21

Евангелие и фельетон

К тому времени сформировался литературный стиль писателя, о котором много лет спустя Иван Бунин скрежетал: «Ненавижу вашего Достоевского». Работая над каждой книгой, бывший каторжник непременно торопился, потому что мечтал расплатиться с кредиторами, в чем так и не преуспел. Но не стоит объяснять горячечный, лихорадочный строй достоевской прозы только спешкой. Ему необходима именно такая – сбивчивая – авторская речь, со вспышками абсурдистского сарказма, иногда с ехидцей, нередко – с молитвенным восторгом. Сочетание несочетаемого. Достоевский гордился, что ввел в русскую речь один глагол – «стушеваться». То есть, по авторскому определению – «деликатно опуститься в ничтожество». Это не просто изобретательное словотворчество. Он всю жизнь изучал именно это состояние человеческой души – конфузное, надломленное, когда стыдно в чем-то признаться и одновременно нестерпимо хочется уязвить собеседника. Правил хорошего тона, меры и общепринятого вкуса для него не существовало. Небрежный, торопливый бег его романов вызывал недоумение эстетов, хотя некоторые именно в языковых «заусенцах» Достоевского видели высшее мастерство – неприглаженную, ненапомаженную, настоящую высокую литературу. Кроме того, в отличие от большинства современников, он воспринимал христианскую проблематику как нечто насущное, вовсе не отжившее, не ритуальное – и этим отличался от большинства официальных православных, включая лиц духовного звания. На неискренность и ложь перед самим собой Достоевский не был способен даже, когда торопливо писал, громоздя длинноты, чтобы побыстрее выполнить контракт и получить гонорар. Даже худшие его страницы – это попытка написать пятое Евангелие.

В последние годы он обрел влиятельного друга и единомышленника – обер-прокурора Святейшего Синода Победоносцева. Они оба побаивались «полярных» искушений новейшего времени – социализма и буржуазности, а идеал видели в народном православии допетровского времени. Достоевский почти еженедельно советовался с ним, сочиняя политические эссе из «Дневника писателя» и роман о революционерах – «Бесы».

Достоевский жил в этом доме до дня своей смерти 28 января 1881 года. Здесь были написаны "Братья Карамазовы"

Пётр Верховенский – один из главных его героев – рассуждал: «Одно или два поколения разврата теперь необходимо, разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую трусливую, жестокую, себялюбивую мразь — вот чего надо! А тут ещё свеженькой кровушки подпустить, чтобы попривык». Конечно, это фельетон. А главное – в «Бесах» Достоевский почти отказался от своей главной идеи: сочувствовать грешникам в их падении и верить в их духовное возрождение. Карикатурные заговорщики сочувствия не вызывают.

«Братья Карамазовы» стали для него последней попыткой «выговориться». Это действительно литературно-философское завещание – сбивчивое, взвинченное, что соответствовало характеру писателя. Это роман об искушениях и страданиях, об истинной – как виделось Достоевскому – природе человека, быстро переходящего от соблазна к преступлению, а от него – к раскаянию и перерождению. Есть там и сильнейший вставной эпизод – «Легенда о великом инквизиторе», которую можно воспринимать не только как притчу о будущем всевластии атеистов, но и как рассказ о выхолащивании христианских ценностей в церковных стенах. Такая трактовка даже очевиднее. И неудивительно, что Победоносцев, оценивая силу этого сюжета, недоумевал – что же Достоевский противопоставит великой лжи инквизитора?

«Самый нужный мне человек»

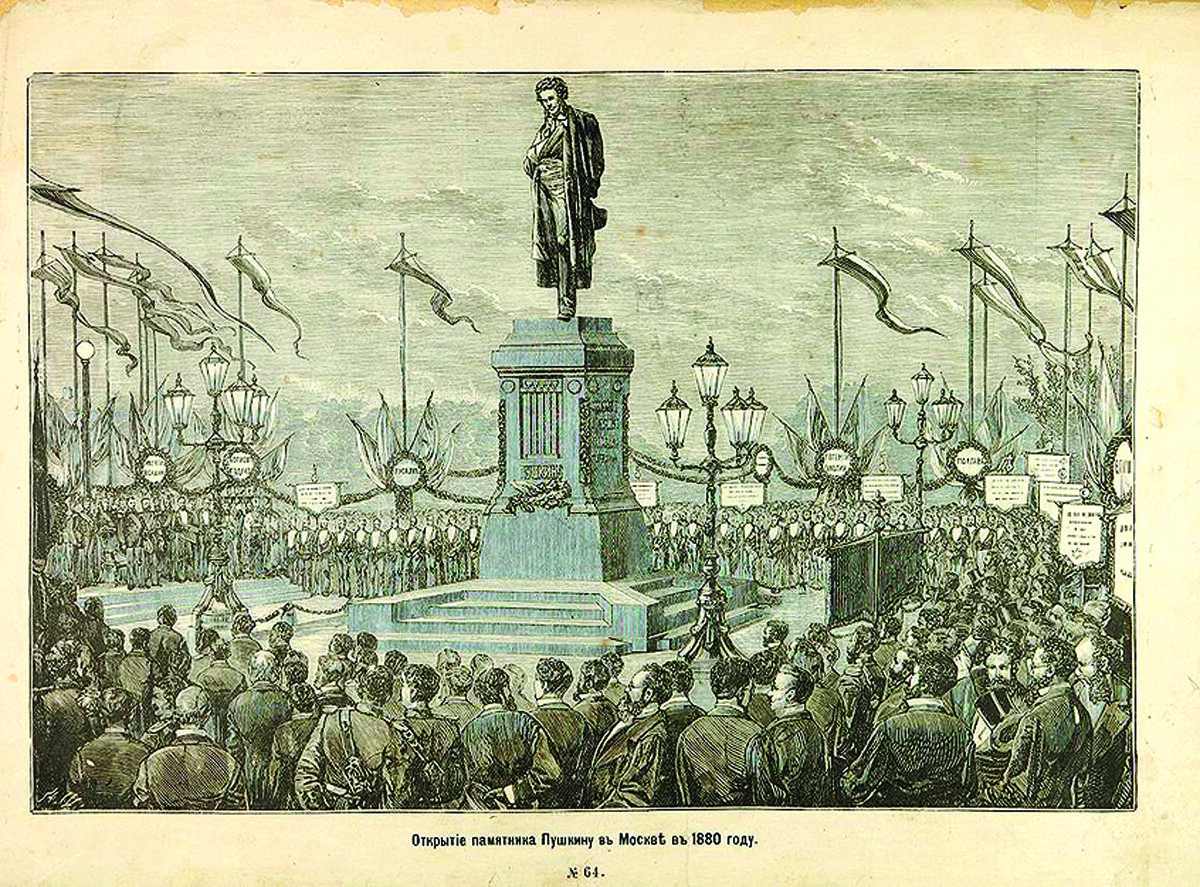

Но настоящим завещанием Достоевского оказался не роман. Его прощальным триумфом стала пушкинская речь, произнесённая на заседании Общества любителей российской словесности 8 июня 1880 года. Тогда несколько дней Москва чествовала Пушкина. Возле Тверского монастыря открыли памятник поэту, повсюду звучали его стихи, а лучшие русские писатели рассуждали о роли Пушкина в их жизни и в судьбах Отечества. Но только Достоевскому удалось сказать нечто необыкновенное и сокровенное. Куда-то исчез непримиримый и категоричный автор «Бесов». Достоевский негромко, но пылко и напористо говорил о всемирной отзывчивости русской души, которую уловил Пушкин, рассуждал о всечеловеческом единении, о «всепримирении идей». В эту минуту он был пророком среди писателей – и даже среди искушенных материализмом студентов его слова вызвали настоящий фурор. Без преувеличений – публика ревела и плакала от восторга. «Вы наш святой, вы наш пророк», – кричали экзальтированные студенты. И даже старый враг – Тургенев – поспешил обняться с героем дня. А потом слабым, сипловатым голосом Достоевский читал пушкинского «Пророка» – и всем казалось, что это написано именно о нем. Только времени, чтобы пожинать успех, не оставалось.

В ночь на 26 января 1881 года Достоевский, как всегда, писал – и выронил вставку с пером, при помощи которой и писал, и набивал папиросы. Он нагнулся, стал искать эту дорогую для себя вещицу под этажеркой. Горлом пошла кровь. Оставшиеся два дня Достоевский провел с Евангелием, в молитвах. Эту священную книгу ему подарила Наталья Фонвизина, жена декабриста, в 1850 году, в Тобольске, когда писатель отправлялся на каторгу. С тех пор он с ней не расставался. Получилось, что до последнего часа. Многие сходились на том, что Достоевский умер «в разгаре всероссийской и на пороге мировой славы». Лев Толстой, узнав о смерти писателя, выговорился в дневнике: «Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых отношении с ним, и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый, самый близкий, дорогой, нужный мне человек… и я плакал, и теперь плачу». И это при том, что литературную манеру Достоевского Толстой (как и многие) считал «безобразной». Он видел в нём самого искреннего заочного собеседника – единственного, кто не способен к лицемерию.

В 1880-е годы монархи относились к литераторам не так идиллически, как в пушкинские и екатерининские времена. Слишком широкая пропасть пролегла между интеллигенцией и властью. Но Достоевскому – во многом стараниями обер-прокурора – оказали посмертную честь: император помог его семье с похоронами, а вдове и детям писателя назначили пенсию в две тысячи рублей.

В ХХ веке оказалось, что озарения, цепочки ассоциаций важнее гладкости стиля и четкости сюжетных линий – и Достоевского стали ценить сильнее, чем при жизни. Не только в России, но и в Европе, где у него появилась целая плеяда знаменитых подражателей. И для всех он – больше, чем писатель, а во многом – таинственный, непостижимый учитель жизни.