Свободный, бумажный, модерновый

Каким путём художники покидали Россию, почему Врубелю сложно подражать и зачем вешать на стену работы Эрте, объясняет Валерий Кунгуров.

— В интернете можно прочесть, что вы — «берлинский художник Валерий Кунгуров». Для многих это сочетание звучит, скорее, оксюмороном. Кем вы себя ощущаете?

— Свободным художником. Хотя это тоже в некотором роде оксюморон. Особенно, когда ты — свободный художник в ожидании ангажемента, ждущий, когда кто-то приметит, пригласит, ты подпишешь контракт, то есть возьмёшь на себя некие обязательства.

Пожалуй, идеальный свободный художник — это живописец. Он свободен в творчестве. Правда, тоже до определённого момента: пока не начнётся история взаимоотношений с галереями, что оборачивается разной степенью несвободы.

— Насколько известно, вы уехали в Германию в 1999 году. Почему? Так непросто дались российские 1990-е?

— Нет. Для меня это время прошло вполне сносно. Я жил тогда в Ярославле. Но случился какой-то «потолок» в жизни, в творчестве. Уехать в Германию мне оказалось проще, чем в Москву, к примеру. Тем более что Москву я не люблю, слишком быстро устаю от этого города. А в Берлине ты живёшь в центре Европы, до всего близко, в т. ч. и до России.

Словом, когда я уезжал, не было у меня ни политических мотивов, ни авантюризма. Уехал и уехал.

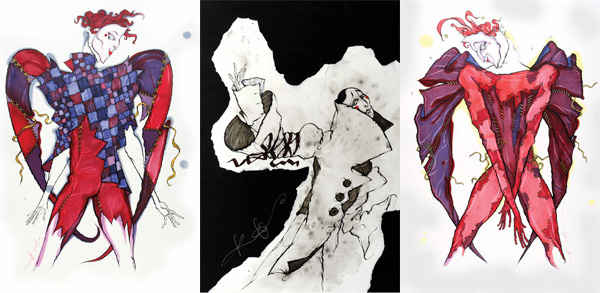

— Какие свои работы вы считаете наиболее интересными?

— Наверное, надо начать с театральных работ. Их было много в России, но сегодня вспоминать о них, может быть, и неловко: это было достаточно давно, и оцениваешь ты их уже задним числом. Есть такой нюанс: я очень быстро «вырастаю» из собственных идей. Иногда это довольно обидно: сделать спектакль и ещё на стадии его завершения понять, что можно было сделать лучше.

В этом плане очень показательна история со «Спящей красавицей». Мы ставили её в Берлине с Владимиром Малаховым. Сроки на выполнение работ были очень сжатые. Это, в принципе, характерно для западного театра. Объясняется тем, что у них очень хорошо организован технологический процесс изготовления спектакля. Чётко работают технические службы, цеха, так что они могут в достаточно сжатые сроки сделать такой огромный спектакль, как «Спящая красавица», в котором около сотни действующих лиц.

У меня как художника спектакля на всё было 22 дня. В начале апреля подписал контракт. В конце апреля сдавал эскизы. Конечно, эскиз — это эскиз, бумага. В ткани можно было что-то ещё додумать, сделать лучше. Однако на это уже не было времени.

По прошествии года или двух в Германии вышел шикарный альбом, называется «Малаховская «Спящая». На обложке Диана Вишнёва, Беатрис Кнопп, сам Владимир Малахов. Я сказал: «Ой! Все мои промахи с костюмами попали в историю!» На что Малахов мне ответил: «Я тебя умоляю! Как будто это последняя «Спящая» в твоей жизни!»

Берлинский балет, действительно, не был последним. Потом мы ставили «Спящую красавицу» для Братиславы. И снова были очень сжатые сроки. В этом смысле мне на «Спящую» очень везёт. Хотя, думаю, те ошибки, что были в берлинской постановке, мне удалось исправить. Братиславский спектакль получился уже другим, новой редакцией того, что ставили в Берлине.

— Когда говорят «художник Валерий Кунгуров» очень часто в контексте возникает определение «модернизм». Вы модернист?

— Честно говоря, я не думал на эту тему. Всё, что касается терминов, очень скользко. Много раз сталкивался с тем, что люди, разговаривая терминами, употребляя одни и те же слова, не понимают друг друга. Потому что вкладывают в них совершенно различный смысл. Для меня модернизм имеет абсолютно чёткие визуальные характеристики. И я в них не вписываюсь, мне кажется. В принципе, никак не определяю себя в этих категориях.

Хотя периодически мне делают комплименты или, напротив, упрекают, когда говорят, что «творчество Кунгурова отсылает к югендштилю». Да, наверное, можно говорить о модерне. В понимании «рисование а-ля Бердслей». В своё время я много смотрел его работ. Наверняка, это как-то на меня влияло. Глупо от этого отказываться.

А на самого Бердслея сильно повлияла японская гравюра. Как раз в то время Япония открылась после длительной самоизоляции и на неё была дикая мода. Всюду звучало практически неприличное слово «жапанизм». Веяния сказались и на творчестве Ван Гога, который собирал японские гравюры. Стоили они тогда копейки, так что даже нищий Ван Гог мог себе их позволить.

Так вот, Бердслея, в отличие от японцев, я увидел уже довольно взрослым. Я впервые выехал за границу в 1990 году, в Израиль, и там зашёл в книжный магазин сети «Стеймацки». После советских книжных у меня был культурный шок. Это не преувеличение! 1990-й год. Я из Ярославля. В стране есть нечего. Но меня тогда поразили не израильские рынки, не супермаркеты, а именно книжные. Они просто «подмяли» меня под себя. Хотелось всего и сразу! Ну, насколько мне средства позволяли, я тогда купил себе художественных альбомов. В числе других и Бердслея.

Но прежде Бердслея в моей жизни были японские и персидские рисунки. Это то, что продолжает влиять на моё творчество и сегодня.

А один из моих любимейших художников — Врубель. Но его влияние — скорее внутреннее. По-моему, визуально в моих работах оно никак не проступает. Может быть, потому что Врубелю очень сложно подражать. Это совершенно иной уровень мастерства.

— В интернете почему-то очень любят цитировать вашу фразу из интервью «Я — бумажный художник». Однако я нигде не нашла объяснения, что такое «бумажный художник»…

— Может быть несколько трактовок. Первая: бумажный художник — это художник, у которого гораздо больше эскизов, чем воплощённых в материале идей. У меня так: на бумаге остаётся намного больше, чем реализуется в проектах.

С другой стороны, хотя я и работаю с костюмом, который предполагает реализацию на подиуме, в кино, на сцене и т. д., однако это воплощение всё-таки не обязательно. Костюм, конечно, прикладной жанр. Но, с моей точки зрения, эскиз не обязательно должен быть воплощён в материале и появиться на сцене.

У меня есть безусловный авторитет — Эрте. Он много работал как график и как художник по костюмам для цирка, кино, театра. Был очень востребован во всех сферах, но более всего — всё-таки как график. Ни у кого не возникало вопросов «с какой целью нарисована эта картинка», настолько безупречно, именно как графические произведения, были реализованы его работы. Люди покупали и весили на стену.

— Это третья ипостась «бумажного художника». Как вам такой вариант развития творческой биографии?

— Вполне подойдёт! Но, понимаете, у меня сейчас период, когда я думаю о полезности, востребованности вещи. Да, картинка — это очень неплохо, она украшает жизнь. Однако хочется, чтобы идея получала какое-то дополнительное развитие. Здесь возможны разные варианты. Мне, например, очень нравится творчество Форназетти. Мне кажется, если бы мои рисунки воплощались на фарфоре, в аксессуарах, это было бы очень интересно. Возможно, в ближайшее время я буду заниматься именно росписью по фарфору.

— Есть какая-то «мечта-идея»? Что хотелось бы ещё реализовать?

— Очень много и «мечт», и идей. Но сейчас я как раз пытаюсь сосредоточиться на чём-то одном. Во главе угла вопрос полезности дела. Что это будет, я пока ещё не решил. Но мысли о фарфоре очень неслучайны. Тем более что небольшие опыты в этой сфере уже были.

Валерий Кунгуров — театральный художник, дизайнер, иллюстратор. Окончил Ярославское художественное училище. Работал в российских и европейских театрах. Сотрудничал с различными телекомпаниями, книжными издательствами, цирками.

С 1999 года живёт и работает в Германии. Работы Валерия Кунгурова находятся в частных собраниях России, США, Англии, Франции, Германии, Израиля.