Хаим Сокол: «Я настаиваю на поэтическом измерении истории»

20 мая 2018 ● АРТГИД

Хаим Сокол — один из ключевых художников поколения, вышедшего на художественную сцену в конце нулевых.

Мария Кравцова встретилась с Соколом в залах Московского музея современного искусства, где последнюю неделю работает его первый большой музейный проект «Свидетельство», чтобы расспросить его о разнице между уликой и свидетельством, свете и мраке о и темах, которые русское современное искусство обходит вниманием.

Мария Кравцова встретилась с Соколом в залах Московского музея современного искусства, где последнюю неделю работает его первый большой музейный проект «Свидетельство», чтобы расспросить его о разнице между уликой и свидетельством, свете и мраке о и темах, которые русское современное искусство обходит вниманием.

Хаим Сокол. Свидетельство. 2015. Кадр из видео.

Courtesy Московский музей современного искусства

Мария Кравцова.: Какие гуманитарные категории, кроме языка, важны для тебя? Хотя я сама могу назвать одну — это память.

Хаим Сокол: Сегодня такой категорией для меня стало свидетельство, которое стало для меня самостоятельным понятием, включающим в себя и память. Язык и свидетельство тесно связаны между собой в пространстве репрезентации памяти или, шире, — прошлого.

М.К.: Я прочитала твое интервью с Линор Горалик . Вы обсуждаете угрозу выхолащивания памяти, проецируя далекую историю разрушения Иерусалимского храма на историю Холокоста — когда-нибудь между этим событием и нами образуется настолько большая временная дистанция, что оно превратится в нечто вроде предания, то есть подвергнется сомнению. Но мы же понимаем, что современная память существует не только в пространстве текста, но и в пространстве визуальных образов, а они зачастую сильнее текста. Мне кажется, что память о Второй мировой войне сильна именно потому, что мы имеем большое количество шокирующих визуальных свидетельств.

Х.С.: В этом я вижу большую проблему и опасность, и именно поэтому в какой-то момент произошел поворот к документальности или аутентичности, ставшими последними бастионами сохранения (или попытки сохранения) той самой подлинности или ауры, которая, казалось бы, была безвозвратно утрачена с тех времен, когда об этом писал Беньямин, то есть в 30-е годы XX века. Свидетельство сегодня скорее воспринимается в контексте права — как некое предъявление аутентичной истории человека, непосредственно пережившего те или иные события, через предъявление неких объектов-улик. Через эту аутентичность воспринимается и само событие. Я это называю «синдром CNN». С одной стороны, в этом нет ничего страшного. С другой — проблема в том, что событие как бы изымается из временного континуума, становится отдельным явлением, теряет связь с контекстом, оно уже не существует в пространстве «до» и «после», и особенно в «после». Оно становится неким «само по себе событием», по сути, артефактом, а потом просто скроллится в ленте новостей и забывается. Точно так же абстрагированно мы воспринимаем и фотографии, и событие, о котором они повествуют.

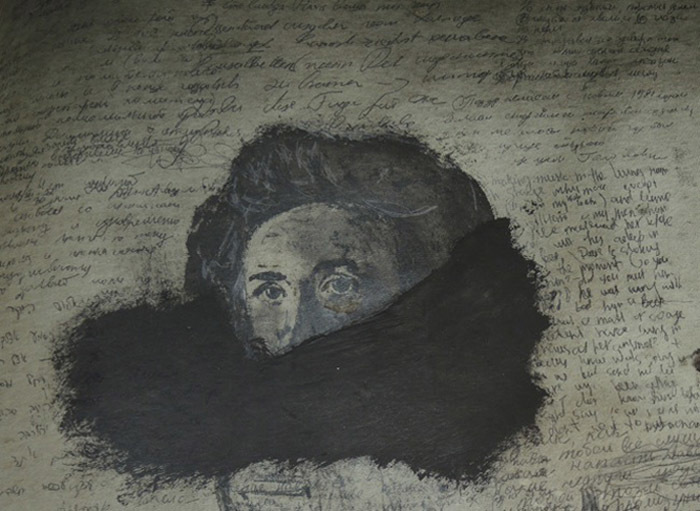

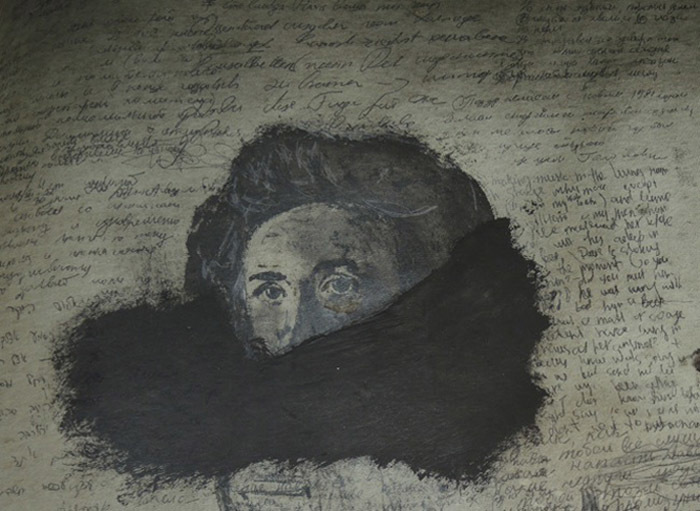

Хаим Сокол. Свиток. Фрагмент. 2013–2014. Пергамин, смешанная техника.

Courtesy автор & Pechersky Gallery

М.К.: Разве с текстом не происходит то же самое? Со временем он становится точно таким же артефактом. История, таким образом, вообще закрыта для нашего понимания.

Х.С.: Я бы не стал говорить об этом в режиме жесткой дихотомии текста и визуального объекта. Я не выступаю как апологет текста против каких-то визуальных объектов, имиджей. Я говорю немного о другом.

М.К.: Но текст в твоих работах нечитабелен. Глядя, например, на твои «копирки», мы понимаем, что на них что-то написано, но никогда не можем этого прочесть. И прочтение этого текста вообще не закладывается тобой в работу.

Х.С.: Да. Агамбен очень точно сформулировал мысль о том, что мы знаем почти все о Холокосте, но по-прежнему его не понимаем. Этот уровень знания или режим знания, режим свидетельствования, понимания, восприятия находится здесь в том самом напряжении, которое необходимо поддерживать. Когда мне предъявляют какие-то артефакты, фотографии, документы, архив, я как зритель, возможно, и обретаю какое-то знание, но в смысле понимания не очень приближаюсь к этому событию. Моя же задача заключается в том, чтобы найти способы, позволяющие приблизить человека к тому событию в прошлом, о котором мы говорим, но приблизить его не через артефакты прошлого, а через настоящее. И это очень сложный момент.

М.К.: Я правильно понимаю, что ты ассоциируешь современных мигрантов, которые очень часто появляются в твоих работах, с евреями 1930–1940-х годов?

Х.С.: Не совсем так. Я ассоциирую мигрантов с фигурой исключения, которая существовала на протяжении долгого времени и продолжает существовать в современности. Но это фигуру я рассматриваю в терминах политических и социальных, которые возникли как категории уже в конце XIX — начале XX веков, а развились и радикализировались к середине XX века.

Хаим Сокол. Спартак. 2013. Кадр из видео. Фото: Марк Боярский.

Courtesy автор

М.К.: Просто у меня, не в контексте твоего творчества, а вообще, мигранты ассоциируются скорее с крестьянскими массами, которые оказались в городах во время «большого скачка», в начале индустриализации. Сегодня эти процессы идут быстрее, мигранты быстрее интегрируются в городскую современную среду, в ее социальную, политическую и идеологическую ткань.

Х.С.: Крестьяне — это тоже некая собирательная фигура исключения, потому что история русского крестьянства до сих пор недостаточно изучена, недостаточно представлена ни в контексте всех русских революций, ни в контексте становления Советского Союза, ни в контексте репрессий, хотя это был абсолютно репрессированный класс, который был либо физически уничтожен, либо обращен в пролетариев. Поэтому чисто в историческом контексте крестьянин — это такая же фигура исключения, как и мигрант или еврей в сознании большинства россиян. Но отчасти я с тобой согласен. Мой взгляд на мигрантов все-таки не разносторонний. Миграция — сложное явление и, безусловно, ее можно рассматривать в том числе как историю «золотой лихорадки». Это, с одной стороны, история тяжелой повседневной борьбы, а с другой — эмансипации. То есть, безусловно, миграция, о чем мало говорят (да и я сам нечасто об этом упоминаю) — это, в частности, шанс для эмансипации, например, для женщин.

М.К.: Молодые люди из Средней Азии едут сюда за свободой. Они так и говорят: у вас больше свободы, чем у нас.

Х.С.: Безусловно, приезжая к нам из авторитарного, диктаторского, патриархального и жестко структурированного общества, они обретают шанс, но одновременно обретают и все недостатки чисто внешнего, культурного бытия «другим». Но мой взгляд, фокус немного в другом. Я говорю о миграции не с социальной и даже с политической точки зрения. Я пытаюсь выстроить опыт миграции, подключив к нему исторический контекст, и увидеть в настоящем отзвуки того самого трагического прошлого. Причем это не просто отзвуки, отголоски, эхо, которые ни на что не влияют, а нечто, что является частью нашей повседневной жизни. Чрезвычайное положение растворено в повседневности, и оно максимально наглядно проявляется в нашем соотношении с миграцией или в опыте мигранта.

Хаим Сокол. Свидетельство. 2015. Кадр из видео.

Courtesy Московский музей современного искусства

М.К.: Тебе не кажется, что любой эпохе свойственны катастрофы и любому поколению — ощущение чрезвычайного положения? Но XX век настолько страшен именно потому, что остались визуальные свидетельства его ужаса. Я читала, например, мемуары солдат наполеоновской армии, и в них тоже много того, что в разговорном языке принято называть «жестью».

Х.С.: Я представляю. Точка зрения действительно зависит от той позиции, с который ты изначально подходишь к этим вопросам. Рансьер критикует катастрофическую оптику Агамбена. Он говорит, что в какой-то момент искусство и авангард, изначально обращенный в будущее, устремили свой взгляд в прошлое, в катастрофу, и с этого момента искусство занимается либо восстановлением социальных связей, либо бесконечно свидетельствует о катастрофе. Рансьер, конечно, прав, если рассматривать этот вопрос с большой дистанции, с высоты птичьего полета. Он говорит, что у Агамбена не предлагается никакого решения, выхода из этой бесконечной катастрофы, кроме как какого-то чудесного, мессианского спасения, избавления в духе Вальтера Беньямина. Что это такое — неясно. Но вопрос не в том, чтобы свидетельствовать о какой-то общей катастрофе. Необходимо не просто рассказывать о кошмаре, о боли, о крови, о смерти, о мраке бытия, а выявлять определенные условия, типы политики и отношений, при которых катастрофа становится возможной и которыми она может быть оправдана. Этим в разных формах и занимается политически ангажированное искусство.

М.К.: Твой интерес к философии и теории не кажется мне поверхностным или навязанным определенной модой, которая, скажем прямо, присуща российской, местами довольно схоластической художественной среде. При этом я тоже считаю, что современный художник должен быть интеллектуалом и отказываю ему в том, что называется наитие, поэтому давай поговорим о современном искусстве и интеллектуальном контексте. Ты эрудирован, но при этом настаиваешь на том, что не надо путать современное искусство с исследовательской деятельностью, которая воплощается в менее традиционных, чем текст, формах.

Х.С.: Я не апологет исследовательского искусства, моя задача как художника — управлять знаниями иного, не фактологического рода. Я настаиваю на поэтическом измерении истории, которое находится в зазоре между фактом, его восприятием и его пониманием. Я не пытаюсь предъявлять факты, и это тоже важно. Что касается интеллектуальности — мы находимся в определенном культурном поле, которое нас питает. Начиная с 2011 года я не мог бы ничего сделать, если бы не читал Агамбена и постоянно не перечитывал Вальтера Беньямина. Кто-то вдохновляется природой, кто-то театром, а кто-то, как я, философией. Но цитирую я одних и тех же, потому что мне близка не только их содержательная сторона, но и их поэтика. Ханна Арендт называла письмо Вальтера Беньямина «поэтической мыслью». И эта поэтическая мысль — то, что меня питает.

Хаим Сокол.

Сourtesy artist

М.К.: Сложно понять, что Арендт вкладывала на самом деле в словосочетание «поэтическая мысль».

Х.С.: Она, как я это понимаю, считала поэтической мыслью сочетание строгости, интеллектуального ядра и некоего поэтического разрежающего границы и рамки начала, которое превращает эту мысль в неуловимый образ, постигаемый не только рацио.

М.К.: То есть ты стремишься не к узнаванию, а к прочувствованию.

Х.С.: Ну да, но не просто прочувствовать. Я не обращаюсь к конкретным событиям как к фактам, и это сознательный выбор, я даже отказался от семейной и личной истории. Но мне важно, чтобы на каком-то уровне, чувственном и интеллектуальном, люди могли увидеть незаметные вещи под другим углом, рассмотреть то, что растворено в повседневности. Когда я говорю, что реклама продажи славянских волос меня ужасает, я апеллирую к определенному историческому опыту. Я не пережил этого, но я об этом знаю. Я принадлежу ко «второму поколению». Имеются в виду дети, рожденные в семьях, переживших Холокост. В Израиле это психологический и социальный термин, который означает людей, обремененных травмой своих родителей. В Германии также используется этот термин, но несет он противоположный смысл, к нему относят рожденное в конце войны или после войны поколение, которое пытается переосмыслить травму отцов. В моем же случае люди воспитаны в этой травме и, по сути, являются ее продолжением.

М.К.: Ты как-то говорил мне, что в русском искусстве отсутствует много очевидных тем. О чем конкретно идет речь?

Х.С.: В последнее время появилось много молодых художников, и я стал немного теряться в том, что происходит. Но, как мне кажется, в нашем искусстве отсутствует, например, тема насилия, насилия политического, семейного, сексуального и других его видов.

Хаим Сокол. Дыра. 2011. Вид инсталляции в Галерее М&Ю Гельман.

Фото: Павел Киселев. Courtesy Культурный альянс. Проект Марата Гельмана

М.К.: Я соглашусь, наше искусство сегодня мало работает с этой тематикой и общественным интересом. Если в девяностых и в конце нулевых искусство работало как прожектор, высвечивая различные социальные явления, то теперь, наоборот, социальная среда сама, без помощи искусства, обнаруживает свои болезненные точки. Тема насилия почти отсутствует в искусстве, но сегодня сполна присутствует в пространстве социальных сетей, где люди бесконечно рассказывают друг другу истории о насилии.

Х.С.: Это печально. И факт запаздывания и отставания печален вдвойне, потому что если бы это проговаривалось больше, жестче и глубже даже на маргинальном уровне, то мы могли бы избегать каких-то моментов насилия в свой жизни. Внимание соцсетей привлек верхний уровень жесткого, неприкрытого насилия полиции, судебной системы, которые произошли не вдруг.

М.К.: Хаим, я хочу с тобой поспорить. Само это явление, то, что мы называем социальными сетями, — недавнее, и люди совсем недавно начали так широко делиться своими наблюдениями и переживаниями. Сегодня люди рассказывают свои истории в сетях, и сразу находятся те, кто готов солидаризироваться с ними и разделить их опыт: «Да, у меня было то же самое, и вообще я возмущен!» Такого раньше никогда не было, все страдали каждый в своем углу.

Х.С.: Это не отменяет ответственности искусства. То, чего не могут сделать соцсети, может сделать искусство, потому что у него есть инструменты выявления неких общих условий, при которых те или иные явления стали вообще возможны. Как так получилось, что невозможно выйти на улицы нашего собственного города, где людей избивают нагайками какие-то клоуны, как так получилось, что суды выносят только 0,001% оправдательных приговоров?

М.К.: Эту функцию сегодня взяла на себя пресса. Возможно, со мной многие не согласятся, но я считают современную журналистику очень влиятельной, общественный шум и усилия журналистов сегодня способны изменить многое.

Х.С.: Мне кажется, что и пресса и, особенно, социальные сети взаимодействуют с какими-то явлениями скорее на эмоциональном уровне. Крики «Позор!» на митингах — это скорее дидактическое возмущение, этическое противостояние. И тут есть о чем поговорить. Рансьер в начале 2000-х говорил о так называемом этическом повороте: формируется некое представление о зле, а добро становится производной от этого зла силой, ему противостоящей. Но, возвращаясь к началу своей мысли, я хочу добавить, что при этом остаются непроясненными истоки современной системы экономических, политических, социальных отношений, частью которых мы все являемся. Одни и те же люди утром могут кричать на улице «Позор полиции!», а вечером в частном разговоре называть мигрантов «чурками». Человек может выкладывать в своем блоге фотографии полицейского насилия, а в следующем посте писать «буду безжалостно увольнять тех, кто будет бастовать». Для меня такой человек ничем не отличается от «космонавта» с дубиной, потому что он является частью этой системы.

Хаим Сокол. Свидетельство. 2015. Кадр из видео.

Courtesy Московский музей современного искусства

М.К.: Я хотела поговорить про формальные составляющие твоего творчества. Ты очень узнаваемый художник. Можно прийти на групповую выставку и, не читая этикеток, узнать твою работу в том числе и по ее пластическим свойствам и материалу. Ты работаешь с тканью, жестью, копиркой, добиваешься определенного эффекта, используя свет и мрак. В этом контексте меня, во-первых, интересует твой выбор материала. Понятно, что отчасти ответ очевидный, ты работаешь с материалами, которые уже несут на себе печать времени, ветхими, старыми, щербатыми. А то, что несет на себе печать времени, уже априори в глазах зрителя нагружено исторической памятью.

Х.С.: Хотя может показаться, что я работаю с постоянным и неизменным набором материалов, на самом деле он постоянно дополняется…

М.К.: Резиной, например, как в проекте «Свидетельство».

Х.С.: Нет, резины не было.

М.К.: А резиновые сапоги в начале экспозиции?

Х.С.: Это просто резиновые сапоги как часть узнаваемого мигрантского обмундирования. И, кстати, они все левые, что означает своего рода дисфункцию. Для меня эта дисфункция служит прологом к тому, как история, прошлое не способны презентовать себя самостоятельно. Но резина как материал в рамках этого проекта не осмысляется как отдельная категория. Но, действительно, я постоянно расширяю список материалов, с которыми работаю, и переосмысляю его. Сначала я видел в этих материалах нечто эстетское, в каком-то смысле любовался их фактурой, но сегодня для меня это не просто старые материалы, а материалы, которые пропитаны травмой. Сегодня я общался с замечательной немецкой журналисткой Кристин Хармель, и она мне сказала, что на немецком половая тряпка звучит как «ауфнеме» (aufnehmen), от глагола nehmen. Тряпка — это то, что забирает, отбирает и одновременно впитывает и абсорбирует. Но еще одним значением глагола aufnehmen является «записывать звук». И здесь это замыкается на понятие свидетельства. Начав когда-то использовать определенные материалы, я прежде всего рассуждал о времени и о памяти, теперь в центре моего повествования травма и история. Но кроме этого, с недавних пор я начал перформативно работать с некоторыми из этих предметов. И это важно, через перформативное действие они перестают быть меланхолическими объектами, которые повествуют сами о себе. И когда я говорю «перформативное», я имею в виду не только и не столько перформанс, сколько новую возможность языка. «Перформатив» — слово, которое одновременно обозначает действие. «Я сдаюсь» или «Я клянусь» — некий акт речи, который одновременно является действием. И в данном случае взаимодействие с этими объектами, например, с копировальной бумагой, рисование через нее, или снимание-надевание старой обуви, или перебирание гвоздей становится перформативным, превращаясь из игры в акт свидетельствования. Перерисовывая через копирку чужой почерк, я становлюсь в некотором смысле свидетелем. Это акт проживания.

Хаим Сокол. Свидетельство. 2015. Кадр из видео.

Courtesy Московский музей современного искусства

М.К.: Ты виртуозно работаешь со светом и мраком, которые начинают сами быть действующими лицами твоих работ. У тебя не просто темная комната, где показывают видео (потому что видео лучше смотреть в темной комнате), а специально созданный рукотворный мрак.

Х.С.: И да, и нет. Отчасти мы затемняли пространство для видео, хотя в некоторых залах мы сознательно сопрягали видео и объект, не высвечивая его дополнительно. Свет в таком случае шел лишь от проекции, создавая определенную атмосферу. Отчасти это напоминает театральное действие. Кураторы выставки Анна Арутюнян и Андрей Егоров, без которых этот проект просто не состоялся бы, называют все это «иммерсивной инсталляцией», хотя мне больше нравится «мнемонический театр». Я очень постепенно через театрализацию, перформативность и проживание расширяю набор фактур и материалов.

М.К.: До выставки «Свидетельство» у тебя были перформансы? У меня с тобой вообще слово «перформанс» никогда не ассоциировалось.

Х.С.: Язык сильно ограничивает наше восприятие, потому что то, что я предъявляю, назвать перформансом можно лишь условно, но другого слова для обозначения моих действий пока нет, хотя ближе всего к тем смыслам, которые я закладываю, — словосочетание «действие-объект» или «действие-экспонат». Это некая часть выставки, повседневное монотонное действие, и специально приходить, чтобы посмотреть на это, не нужно. Приведу пример. Вчера у меня был так называемый перформанс. Я, предупредив смотрителей и охранников, взял из экспозиции шубу, облачился в нее, превратившись для себя в персонажа из видео — ангела истории. Лег на матрас в убежище и начал читать Вальтера Беньямина, попросив смотрительницу меня сфотографировать. Так я пролежал два часа. Но смотрители так и не поняли, что это был перформанс, и говорили зрителям, что перформанс начнется позже.

М.К.: Может, это назвать «в присутствии художника», выставка в присутствии художника?

Х.С.: Это не совсем так. Если бы это была выставка в присутствии художника, то я не надевал бы шубу, а просто водил бы экскурсии. Для меня суть этого явления заключается в иммерсивности, театральности. Я надеваю шубу с крыльями из грязных тряпок, красные перчатки, специальные кеды, лежу и читаю книжку, став экспонатом выставки.

Хаим Сокол. Из проекта «Бумажная память». 2017. Фрагмент инсталляции в Центре творческих индустрий «Фабрика».

Couretsy автор и ЦТИ «Фабрика»

М.К.: Религия. С одной стороны, ты разделяешь левые взгляды, с другой — ты, как мне кажется, не лишен религиозности.

Х.С.: Нет. Особенно в последнее время. Я всегда был светским человеком, но, скажем так, национально образованным. Я ощущаю себя не просто евреем, каким меня воспитали родители. Я действительно много знаю об иудаизме и преподаю Тору. Но при этом я настороженно отношусь к институту религии и очень критично, как ты знаешь, отношусь к еврейским религиозным структурам. При этом мне очень интересна традиция текста и изучение этого текста. С участниками моего семинара мы разбираем текст на структурном уровне, на уровне корней, морфологии, синтаксиса. Плюс философия, которая есть в этих текстах. Мне кажется, что европейская философия много потеряла упустив еврейскую философию из своего внимания. Все опираются на греческую, но многие вещи стали бы интереснее и понятнее, если бы к анализу греческого добавился бы еще и анализ иврита.

М.К.: У тебя открылась первая музейная выставка. Что это для тебя значит? У нас есть поколение нонконформистов, которые пережили травму институционального невключения и сегодня просто одержимы музеем. Но как строятся взаимоотношения с музеем художников следующих поколений? Многие из молодых говорят, что музей в их жизни не играет никакой роли, и мне кажется, что они лукавят — музей все еще занимает верхнее место в художественной иерархии.

Х.С.: Это действительно моя первая музейная выставка, хотя у многих художников, с которыми я начинал, все это давно уже случилось. Но рассуждать на эту тему, наверное, надо начинать, обратившись к середине нулевых, когда началась эта новая гонка за институциональное внимание, которое…

Хаим Сокол. Из проекта «Значит, нашего появления на земле ожидали». 2018. Галерея Anna Nova, Санкт-Петербург.

Couretsy автор и Галерея Anna Nova

М.К.: …шло параллельно с формированием этих институций.

Х.С.: Да, борьба за институциональный рынок началась параллельно с институциональной структуризацией. Кто-то тогда, в нулевые, рванул быстрее, чем другие, кто-то уже находится на финише, а кто-то до сих пор сидит на скамейке запасных. Это привело к тому, что в нашем искусстве появились разные группы художников. Одних я называю «институционально невостребованными», других — «институционально безнадежными», третьих — «институционально преданными». Есть художники чуть постарше меня, от 50 лет, которые начинали в 1990-е годы, а сегодня совершенно несправедливо оказались не у дел, потому что новые институции сейчас находятся в бесконечном поиске молодых. Возвращаясь к твоему вопросу: в системе визуального искусства неважно, современное оно или традиционное — музей по-прежнему считается некоей вершиной. У Бориса Гройса была когда-то такая апология музея современного искусства. Он говорил, что музеи нужны для того, чтобы мы отличали искусство от неискусства. Музей в жизни художника не только определяет его внутри иерархий, но и просто выводит его на поверхность, обозначая человека как художника. Для меня лично музей стал очень важным опытом. Во-первых, у меня до этого не было опыта такого плотного взаимодействия с кураторами. Во-вторых, это совершенно другой уровень организации выставки и ее технического обеспечения. И это для меня как человека, который долгое время все делал сам, начиная от заказа машин и заканчивая покраской стен, совершенно новый опыт. Хотя в моем случае грех жаловаться. «Фабрика», например, во всех моих проектах очень и очень помогает.

М.К.: Тебя интересует фигура зрителя в твоем творчестве? Насколько современный зритель может понять то, о чем ты говоришь? Ты сильно обращен внутрь XX века, а у многих зрителей и, как я знаю, даже критиков, не хватает знаний, чтобы понять это.

Х.С.: Я чувствую некий поколенческий провал. У людей, причем не только совсем молодых, нет исторического сознания и исторической ответственности. И именно это отсутствие не позволяет увидеть мои выставки в нужном свете. Мои работы рассматриваются либо в контексте какого-то институционального обслуживания, либо вписываются в чужие или чуждые мне нарративы, как в случае моим проектом на «Фабрике», когда один из критиков вписал меня в космизм… И это как раз та самая проблема, с которой я пытаюсь работать, при этом я, находясь внутри этой проблемы, являюсь ее частью.

Хаим Сокол. Rein (Чисто). 2011. Вид инсталляции в рамках резиденции KulturKontakt, Вена.

Couretsy автор

М.К.: И последний вопрос. С какими художниками ты ощущаешь общность? На Украине есть Никита Кадан, который зачастую берет из прошлого и репрезентирует те же события и образы, что и ты. Возможно, есть еще какие-то другие имена, чтобы я могла проследить эту логику объединения в твоем случае.

Х.С.: Не знаю… Мои друзья и собеседники, в большей степени, чем визуальные художники, — это Вальтер Беньямин, Примо Леви, Агамбен, Зебальд. Герман-старший — для меня важнейший режиссер. Прямых визуальных влияний было мало, потому что я поначалу мало знал. Но я ощущаю то, что можно назвать родственной связью большей или меньшей интенсивности. Сейчас, например, мне близки Томас Хиршхорн, Джереми Деллер, Дорис Сальседо, Франсис Алюс.

М.К.: Если их взять и в миксере порубить, все равно ты не выйдешь.

Х.С.: Ну и хорошо. А то мне часто говорят…

М.К.: …что ты на кого-то похож?

Х.С.: Да, когда в 2010 году была моя выставка в галерее «Триумф», коллекционер Пьер Броше прямо с порога заявил: «Ну это же все Болтански».

М.К.: Нет…

Х.С.: Конечно, это ужасная глупость. Визуально для меня какое-то время был очень важен Ансельм Кифер. Это один из первых художников, которых я увидел вживую, потому что он есть в коллекции израильских музеев. Луиз Буржуа для меня была и остается очень важным художником. Из более современных — афроамериканский художник Фред Уилсон. Многие из этих авторов важны для меня попыткой свидетельствовать о современности изнутри нее самой. Не предъявлять документы, свидетельства, улики, объекты, которые уже несут в себе эту аутентичность, как у Дорис Сальседо, которая репрезентирует мебель из домов жертв (хотя она это делает тонко и очень красиво), или Тереза Марголис, работающая с пропитанной кровью землей или водой, которой обмывали тела, а именно свидетельствовать изнутри. Для меня такие приемы как у Марголис — табу. Земля, пропитанная кровью... Это практически как демонстрировать трупы…

М.К.: Да, я уже поняла уже, что у тебя табуировано использование предмета как свидетельства.

Х.С.: Да, ты понимаешь, это уже другой уровень табу. Рансьер говорит о табу как попытке сохранения уникальности Холокоста как сакрального события. Но, с другой стороны, это табу формы. Как показать то, что показать, казалось бы, невозможно? Иными словами, как работать с непредставимым? Мы не можем показывать трупы. Это табу. Следующий уровень или этап после этого табу — предъявление аутентичных предметов как свидетельств: горы ботинок, волос, очков. Дальше, по-моему, расположены объекты-улики: простреленные кирпичи стен, земля с кровью и так далее. Но я перехожу уже на следующий этап, когда и это уже невозможно показывать. Вопрос — но что возможно показывать, как говорить об этом? Как свидетельствовать, не изображая? И это очень сложный, буквально парализующий вопрос. В немецкой мемориальной культуре, например, многие художники фиксируют образ отсутствия, пустоты, исчезновения. Моя же, задача, напротив, заключается в том, чтобы вернуть присутствие.

Courtesy Московский музей современного искусства

Мария Кравцова.: Какие гуманитарные категории, кроме языка, важны для тебя? Хотя я сама могу назвать одну — это память.

Хаим Сокол: Сегодня такой категорией для меня стало свидетельство, которое стало для меня самостоятельным понятием, включающим в себя и память. Язык и свидетельство тесно связаны между собой в пространстве репрезентации памяти или, шире, — прошлого.

М.К.: Я прочитала твое интервью с Линор Горалик . Вы обсуждаете угрозу выхолащивания памяти, проецируя далекую историю разрушения Иерусалимского храма на историю Холокоста — когда-нибудь между этим событием и нами образуется настолько большая временная дистанция, что оно превратится в нечто вроде предания, то есть подвергнется сомнению. Но мы же понимаем, что современная память существует не только в пространстве текста, но и в пространстве визуальных образов, а они зачастую сильнее текста. Мне кажется, что память о Второй мировой войне сильна именно потому, что мы имеем большое количество шокирующих визуальных свидетельств.

Х.С.: В этом я вижу большую проблему и опасность, и именно поэтому в какой-то момент произошел поворот к документальности или аутентичности, ставшими последними бастионами сохранения (или попытки сохранения) той самой подлинности или ауры, которая, казалось бы, была безвозвратно утрачена с тех времен, когда об этом писал Беньямин, то есть в 30-е годы XX века. Свидетельство сегодня скорее воспринимается в контексте права — как некое предъявление аутентичной истории человека, непосредственно пережившего те или иные события, через предъявление неких объектов-улик. Через эту аутентичность воспринимается и само событие. Я это называю «синдром CNN». С одной стороны, в этом нет ничего страшного. С другой — проблема в том, что событие как бы изымается из временного континуума, становится отдельным явлением, теряет связь с контекстом, оно уже не существует в пространстве «до» и «после», и особенно в «после». Оно становится неким «само по себе событием», по сути, артефактом, а потом просто скроллится в ленте новостей и забывается. Точно так же абстрагированно мы воспринимаем и фотографии, и событие, о котором они повествуют.

Хаим Сокол. Свиток. Фрагмент. 2013–2014. Пергамин, смешанная техника.

Courtesy автор & Pechersky Gallery

М.К.: Разве с текстом не происходит то же самое? Со временем он становится точно таким же артефактом. История, таким образом, вообще закрыта для нашего понимания.

Х.С.: Я бы не стал говорить об этом в режиме жесткой дихотомии текста и визуального объекта. Я не выступаю как апологет текста против каких-то визуальных объектов, имиджей. Я говорю немного о другом.

М.К.: Но текст в твоих работах нечитабелен. Глядя, например, на твои «копирки», мы понимаем, что на них что-то написано, но никогда не можем этого прочесть. И прочтение этого текста вообще не закладывается тобой в работу.

Х.С.: Да. Агамбен очень точно сформулировал мысль о том, что мы знаем почти все о Холокосте, но по-прежнему его не понимаем. Этот уровень знания или режим знания, режим свидетельствования, понимания, восприятия находится здесь в том самом напряжении, которое необходимо поддерживать. Когда мне предъявляют какие-то артефакты, фотографии, документы, архив, я как зритель, возможно, и обретаю какое-то знание, но в смысле понимания не очень приближаюсь к этому событию. Моя же задача заключается в том, чтобы найти способы, позволяющие приблизить человека к тому событию в прошлом, о котором мы говорим, но приблизить его не через артефакты прошлого, а через настоящее. И это очень сложный момент.

М.К.: Я правильно понимаю, что ты ассоциируешь современных мигрантов, которые очень часто появляются в твоих работах, с евреями 1930–1940-х годов?

Х.С.: Не совсем так. Я ассоциирую мигрантов с фигурой исключения, которая существовала на протяжении долгого времени и продолжает существовать в современности. Но это фигуру я рассматриваю в терминах политических и социальных, которые возникли как категории уже в конце XIX — начале XX веков, а развились и радикализировались к середине XX века.

Хаим Сокол. Спартак. 2013. Кадр из видео. Фото: Марк Боярский.

Courtesy автор

М.К.: Просто у меня, не в контексте твоего творчества, а вообще, мигранты ассоциируются скорее с крестьянскими массами, которые оказались в городах во время «большого скачка», в начале индустриализации. Сегодня эти процессы идут быстрее, мигранты быстрее интегрируются в городскую современную среду, в ее социальную, политическую и идеологическую ткань.

Х.С.: Крестьяне — это тоже некая собирательная фигура исключения, потому что история русского крестьянства до сих пор недостаточно изучена, недостаточно представлена ни в контексте всех русских революций, ни в контексте становления Советского Союза, ни в контексте репрессий, хотя это был абсолютно репрессированный класс, который был либо физически уничтожен, либо обращен в пролетариев. Поэтому чисто в историческом контексте крестьянин — это такая же фигура исключения, как и мигрант или еврей в сознании большинства россиян. Но отчасти я с тобой согласен. Мой взгляд на мигрантов все-таки не разносторонний. Миграция — сложное явление и, безусловно, ее можно рассматривать в том числе как историю «золотой лихорадки». Это, с одной стороны, история тяжелой повседневной борьбы, а с другой — эмансипации. То есть, безусловно, миграция, о чем мало говорят (да и я сам нечасто об этом упоминаю) — это, в частности, шанс для эмансипации, например, для женщин.

М.К.: Молодые люди из Средней Азии едут сюда за свободой. Они так и говорят: у вас больше свободы, чем у нас.

Х.С.: Безусловно, приезжая к нам из авторитарного, диктаторского, патриархального и жестко структурированного общества, они обретают шанс, но одновременно обретают и все недостатки чисто внешнего, культурного бытия «другим». Но мой взгляд, фокус немного в другом. Я говорю о миграции не с социальной и даже с политической точки зрения. Я пытаюсь выстроить опыт миграции, подключив к нему исторический контекст, и увидеть в настоящем отзвуки того самого трагического прошлого. Причем это не просто отзвуки, отголоски, эхо, которые ни на что не влияют, а нечто, что является частью нашей повседневной жизни. Чрезвычайное положение растворено в повседневности, и оно максимально наглядно проявляется в нашем соотношении с миграцией или в опыте мигранта.

Хаим Сокол. Свидетельство. 2015. Кадр из видео.

Courtesy Московский музей современного искусства

М.К.: Тебе не кажется, что любой эпохе свойственны катастрофы и любому поколению — ощущение чрезвычайного положения? Но XX век настолько страшен именно потому, что остались визуальные свидетельства его ужаса. Я читала, например, мемуары солдат наполеоновской армии, и в них тоже много того, что в разговорном языке принято называть «жестью».

Х.С.: Я представляю. Точка зрения действительно зависит от той позиции, с который ты изначально подходишь к этим вопросам. Рансьер критикует катастрофическую оптику Агамбена. Он говорит, что в какой-то момент искусство и авангард, изначально обращенный в будущее, устремили свой взгляд в прошлое, в катастрофу, и с этого момента искусство занимается либо восстановлением социальных связей, либо бесконечно свидетельствует о катастрофе. Рансьер, конечно, прав, если рассматривать этот вопрос с большой дистанции, с высоты птичьего полета. Он говорит, что у Агамбена не предлагается никакого решения, выхода из этой бесконечной катастрофы, кроме как какого-то чудесного, мессианского спасения, избавления в духе Вальтера Беньямина. Что это такое — неясно. Но вопрос не в том, чтобы свидетельствовать о какой-то общей катастрофе. Необходимо не просто рассказывать о кошмаре, о боли, о крови, о смерти, о мраке бытия, а выявлять определенные условия, типы политики и отношений, при которых катастрофа становится возможной и которыми она может быть оправдана. Этим в разных формах и занимается политически ангажированное искусство.

М.К.: Твой интерес к философии и теории не кажется мне поверхностным или навязанным определенной модой, которая, скажем прямо, присуща российской, местами довольно схоластической художественной среде. При этом я тоже считаю, что современный художник должен быть интеллектуалом и отказываю ему в том, что называется наитие, поэтому давай поговорим о современном искусстве и интеллектуальном контексте. Ты эрудирован, но при этом настаиваешь на том, что не надо путать современное искусство с исследовательской деятельностью, которая воплощается в менее традиционных, чем текст, формах.

Х.С.: Я не апологет исследовательского искусства, моя задача как художника — управлять знаниями иного, не фактологического рода. Я настаиваю на поэтическом измерении истории, которое находится в зазоре между фактом, его восприятием и его пониманием. Я не пытаюсь предъявлять факты, и это тоже важно. Что касается интеллектуальности — мы находимся в определенном культурном поле, которое нас питает. Начиная с 2011 года я не мог бы ничего сделать, если бы не читал Агамбена и постоянно не перечитывал Вальтера Беньямина. Кто-то вдохновляется природой, кто-то театром, а кто-то, как я, философией. Но цитирую я одних и тех же, потому что мне близка не только их содержательная сторона, но и их поэтика. Ханна Арендт называла письмо Вальтера Беньямина «поэтической мыслью». И эта поэтическая мысль — то, что меня питает.

Хаим Сокол.

Сourtesy artist

М.К.: Сложно понять, что Арендт вкладывала на самом деле в словосочетание «поэтическая мысль».

Х.С.: Она, как я это понимаю, считала поэтической мыслью сочетание строгости, интеллектуального ядра и некоего поэтического разрежающего границы и рамки начала, которое превращает эту мысль в неуловимый образ, постигаемый не только рацио.

М.К.: То есть ты стремишься не к узнаванию, а к прочувствованию.

Х.С.: Ну да, но не просто прочувствовать. Я не обращаюсь к конкретным событиям как к фактам, и это сознательный выбор, я даже отказался от семейной и личной истории. Но мне важно, чтобы на каком-то уровне, чувственном и интеллектуальном, люди могли увидеть незаметные вещи под другим углом, рассмотреть то, что растворено в повседневности. Когда я говорю, что реклама продажи славянских волос меня ужасает, я апеллирую к определенному историческому опыту. Я не пережил этого, но я об этом знаю. Я принадлежу ко «второму поколению». Имеются в виду дети, рожденные в семьях, переживших Холокост. В Израиле это психологический и социальный термин, который означает людей, обремененных травмой своих родителей. В Германии также используется этот термин, но несет он противоположный смысл, к нему относят рожденное в конце войны или после войны поколение, которое пытается переосмыслить травму отцов. В моем же случае люди воспитаны в этой травме и, по сути, являются ее продолжением.

М.К.: Ты как-то говорил мне, что в русском искусстве отсутствует много очевидных тем. О чем конкретно идет речь?

Х.С.: В последнее время появилось много молодых художников, и я стал немного теряться в том, что происходит. Но, как мне кажется, в нашем искусстве отсутствует, например, тема насилия, насилия политического, семейного, сексуального и других его видов.

Хаим Сокол. Дыра. 2011. Вид инсталляции в Галерее М&Ю Гельман.

Фото: Павел Киселев. Courtesy Культурный альянс. Проект Марата Гельмана

М.К.: Я соглашусь, наше искусство сегодня мало работает с этой тематикой и общественным интересом. Если в девяностых и в конце нулевых искусство работало как прожектор, высвечивая различные социальные явления, то теперь, наоборот, социальная среда сама, без помощи искусства, обнаруживает свои болезненные точки. Тема насилия почти отсутствует в искусстве, но сегодня сполна присутствует в пространстве социальных сетей, где люди бесконечно рассказывают друг другу истории о насилии.

Х.С.: Это печально. И факт запаздывания и отставания печален вдвойне, потому что если бы это проговаривалось больше, жестче и глубже даже на маргинальном уровне, то мы могли бы избегать каких-то моментов насилия в свой жизни. Внимание соцсетей привлек верхний уровень жесткого, неприкрытого насилия полиции, судебной системы, которые произошли не вдруг.

М.К.: Хаим, я хочу с тобой поспорить. Само это явление, то, что мы называем социальными сетями, — недавнее, и люди совсем недавно начали так широко делиться своими наблюдениями и переживаниями. Сегодня люди рассказывают свои истории в сетях, и сразу находятся те, кто готов солидаризироваться с ними и разделить их опыт: «Да, у меня было то же самое, и вообще я возмущен!» Такого раньше никогда не было, все страдали каждый в своем углу.

Х.С.: Это не отменяет ответственности искусства. То, чего не могут сделать соцсети, может сделать искусство, потому что у него есть инструменты выявления неких общих условий, при которых те или иные явления стали вообще возможны. Как так получилось, что невозможно выйти на улицы нашего собственного города, где людей избивают нагайками какие-то клоуны, как так получилось, что суды выносят только 0,001% оправдательных приговоров?

М.К.: Эту функцию сегодня взяла на себя пресса. Возможно, со мной многие не согласятся, но я считают современную журналистику очень влиятельной, общественный шум и усилия журналистов сегодня способны изменить многое.

Х.С.: Мне кажется, что и пресса и, особенно, социальные сети взаимодействуют с какими-то явлениями скорее на эмоциональном уровне. Крики «Позор!» на митингах — это скорее дидактическое возмущение, этическое противостояние. И тут есть о чем поговорить. Рансьер в начале 2000-х говорил о так называемом этическом повороте: формируется некое представление о зле, а добро становится производной от этого зла силой, ему противостоящей. Но, возвращаясь к началу своей мысли, я хочу добавить, что при этом остаются непроясненными истоки современной системы экономических, политических, социальных отношений, частью которых мы все являемся. Одни и те же люди утром могут кричать на улице «Позор полиции!», а вечером в частном разговоре называть мигрантов «чурками». Человек может выкладывать в своем блоге фотографии полицейского насилия, а в следующем посте писать «буду безжалостно увольнять тех, кто будет бастовать». Для меня такой человек ничем не отличается от «космонавта» с дубиной, потому что он является частью этой системы.

Хаим Сокол. Свидетельство. 2015. Кадр из видео.

Courtesy Московский музей современного искусства

М.К.: Я хотела поговорить про формальные составляющие твоего творчества. Ты очень узнаваемый художник. Можно прийти на групповую выставку и, не читая этикеток, узнать твою работу в том числе и по ее пластическим свойствам и материалу. Ты работаешь с тканью, жестью, копиркой, добиваешься определенного эффекта, используя свет и мрак. В этом контексте меня, во-первых, интересует твой выбор материала. Понятно, что отчасти ответ очевидный, ты работаешь с материалами, которые уже несут на себе печать времени, ветхими, старыми, щербатыми. А то, что несет на себе печать времени, уже априори в глазах зрителя нагружено исторической памятью.

Х.С.: Хотя может показаться, что я работаю с постоянным и неизменным набором материалов, на самом деле он постоянно дополняется…

М.К.: Резиной, например, как в проекте «Свидетельство».

Х.С.: Нет, резины не было.

М.К.: А резиновые сапоги в начале экспозиции?

Х.С.: Это просто резиновые сапоги как часть узнаваемого мигрантского обмундирования. И, кстати, они все левые, что означает своего рода дисфункцию. Для меня эта дисфункция служит прологом к тому, как история, прошлое не способны презентовать себя самостоятельно. Но резина как материал в рамках этого проекта не осмысляется как отдельная категория. Но, действительно, я постоянно расширяю список материалов, с которыми работаю, и переосмысляю его. Сначала я видел в этих материалах нечто эстетское, в каком-то смысле любовался их фактурой, но сегодня для меня это не просто старые материалы, а материалы, которые пропитаны травмой. Сегодня я общался с замечательной немецкой журналисткой Кристин Хармель, и она мне сказала, что на немецком половая тряпка звучит как «ауфнеме» (aufnehmen), от глагола nehmen. Тряпка — это то, что забирает, отбирает и одновременно впитывает и абсорбирует. Но еще одним значением глагола aufnehmen является «записывать звук». И здесь это замыкается на понятие свидетельства. Начав когда-то использовать определенные материалы, я прежде всего рассуждал о времени и о памяти, теперь в центре моего повествования травма и история. Но кроме этого, с недавних пор я начал перформативно работать с некоторыми из этих предметов. И это важно, через перформативное действие они перестают быть меланхолическими объектами, которые повествуют сами о себе. И когда я говорю «перформативное», я имею в виду не только и не столько перформанс, сколько новую возможность языка. «Перформатив» — слово, которое одновременно обозначает действие. «Я сдаюсь» или «Я клянусь» — некий акт речи, который одновременно является действием. И в данном случае взаимодействие с этими объектами, например, с копировальной бумагой, рисование через нее, или снимание-надевание старой обуви, или перебирание гвоздей становится перформативным, превращаясь из игры в акт свидетельствования. Перерисовывая через копирку чужой почерк, я становлюсь в некотором смысле свидетелем. Это акт проживания.

Хаим Сокол. Свидетельство. 2015. Кадр из видео.

Courtesy Московский музей современного искусства

М.К.: Ты виртуозно работаешь со светом и мраком, которые начинают сами быть действующими лицами твоих работ. У тебя не просто темная комната, где показывают видео (потому что видео лучше смотреть в темной комнате), а специально созданный рукотворный мрак.

Х.С.: И да, и нет. Отчасти мы затемняли пространство для видео, хотя в некоторых залах мы сознательно сопрягали видео и объект, не высвечивая его дополнительно. Свет в таком случае шел лишь от проекции, создавая определенную атмосферу. Отчасти это напоминает театральное действие. Кураторы выставки Анна Арутюнян и Андрей Егоров, без которых этот проект просто не состоялся бы, называют все это «иммерсивной инсталляцией», хотя мне больше нравится «мнемонический театр». Я очень постепенно через театрализацию, перформативность и проживание расширяю набор фактур и материалов.

М.К.: До выставки «Свидетельство» у тебя были перформансы? У меня с тобой вообще слово «перформанс» никогда не ассоциировалось.

Х.С.: Язык сильно ограничивает наше восприятие, потому что то, что я предъявляю, назвать перформансом можно лишь условно, но другого слова для обозначения моих действий пока нет, хотя ближе всего к тем смыслам, которые я закладываю, — словосочетание «действие-объект» или «действие-экспонат». Это некая часть выставки, повседневное монотонное действие, и специально приходить, чтобы посмотреть на это, не нужно. Приведу пример. Вчера у меня был так называемый перформанс. Я, предупредив смотрителей и охранников, взял из экспозиции шубу, облачился в нее, превратившись для себя в персонажа из видео — ангела истории. Лег на матрас в убежище и начал читать Вальтера Беньямина, попросив смотрительницу меня сфотографировать. Так я пролежал два часа. Но смотрители так и не поняли, что это был перформанс, и говорили зрителям, что перформанс начнется позже.

М.К.: Может, это назвать «в присутствии художника», выставка в присутствии художника?

Х.С.: Это не совсем так. Если бы это была выставка в присутствии художника, то я не надевал бы шубу, а просто водил бы экскурсии. Для меня суть этого явления заключается в иммерсивности, театральности. Я надеваю шубу с крыльями из грязных тряпок, красные перчатки, специальные кеды, лежу и читаю книжку, став экспонатом выставки.

Хаим Сокол. Из проекта «Бумажная память». 2017. Фрагмент инсталляции в Центре творческих индустрий «Фабрика».

Couretsy автор и ЦТИ «Фабрика»

М.К.: Религия. С одной стороны, ты разделяешь левые взгляды, с другой — ты, как мне кажется, не лишен религиозности.

Х.С.: Нет. Особенно в последнее время. Я всегда был светским человеком, но, скажем так, национально образованным. Я ощущаю себя не просто евреем, каким меня воспитали родители. Я действительно много знаю об иудаизме и преподаю Тору. Но при этом я настороженно отношусь к институту религии и очень критично, как ты знаешь, отношусь к еврейским религиозным структурам. При этом мне очень интересна традиция текста и изучение этого текста. С участниками моего семинара мы разбираем текст на структурном уровне, на уровне корней, морфологии, синтаксиса. Плюс философия, которая есть в этих текстах. Мне кажется, что европейская философия много потеряла упустив еврейскую философию из своего внимания. Все опираются на греческую, но многие вещи стали бы интереснее и понятнее, если бы к анализу греческого добавился бы еще и анализ иврита.

М.К.: У тебя открылась первая музейная выставка. Что это для тебя значит? У нас есть поколение нонконформистов, которые пережили травму институционального невключения и сегодня просто одержимы музеем. Но как строятся взаимоотношения с музеем художников следующих поколений? Многие из молодых говорят, что музей в их жизни не играет никакой роли, и мне кажется, что они лукавят — музей все еще занимает верхнее место в художественной иерархии.

Х.С.: Это действительно моя первая музейная выставка, хотя у многих художников, с которыми я начинал, все это давно уже случилось. Но рассуждать на эту тему, наверное, надо начинать, обратившись к середине нулевых, когда началась эта новая гонка за институциональное внимание, которое…

Хаим Сокол. Из проекта «Значит, нашего появления на земле ожидали». 2018. Галерея Anna Nova, Санкт-Петербург.

Couretsy автор и Галерея Anna Nova

М.К.: …шло параллельно с формированием этих институций.

Х.С.: Да, борьба за институциональный рынок началась параллельно с институциональной структуризацией. Кто-то тогда, в нулевые, рванул быстрее, чем другие, кто-то уже находится на финише, а кто-то до сих пор сидит на скамейке запасных. Это привело к тому, что в нашем искусстве появились разные группы художников. Одних я называю «институционально невостребованными», других — «институционально безнадежными», третьих — «институционально преданными». Есть художники чуть постарше меня, от 50 лет, которые начинали в 1990-е годы, а сегодня совершенно несправедливо оказались не у дел, потому что новые институции сейчас находятся в бесконечном поиске молодых. Возвращаясь к твоему вопросу: в системе визуального искусства неважно, современное оно или традиционное — музей по-прежнему считается некоей вершиной. У Бориса Гройса была когда-то такая апология музея современного искусства. Он говорил, что музеи нужны для того, чтобы мы отличали искусство от неискусства. Музей в жизни художника не только определяет его внутри иерархий, но и просто выводит его на поверхность, обозначая человека как художника. Для меня лично музей стал очень важным опытом. Во-первых, у меня до этого не было опыта такого плотного взаимодействия с кураторами. Во-вторых, это совершенно другой уровень организации выставки и ее технического обеспечения. И это для меня как человека, который долгое время все делал сам, начиная от заказа машин и заканчивая покраской стен, совершенно новый опыт. Хотя в моем случае грех жаловаться. «Фабрика», например, во всех моих проектах очень и очень помогает.

М.К.: Тебя интересует фигура зрителя в твоем творчестве? Насколько современный зритель может понять то, о чем ты говоришь? Ты сильно обращен внутрь XX века, а у многих зрителей и, как я знаю, даже критиков, не хватает знаний, чтобы понять это.

Х.С.: Я чувствую некий поколенческий провал. У людей, причем не только совсем молодых, нет исторического сознания и исторической ответственности. И именно это отсутствие не позволяет увидеть мои выставки в нужном свете. Мои работы рассматриваются либо в контексте какого-то институционального обслуживания, либо вписываются в чужие или чуждые мне нарративы, как в случае моим проектом на «Фабрике», когда один из критиков вписал меня в космизм… И это как раз та самая проблема, с которой я пытаюсь работать, при этом я, находясь внутри этой проблемы, являюсь ее частью.

Хаим Сокол. Rein (Чисто). 2011. Вид инсталляции в рамках резиденции KulturKontakt, Вена.

Couretsy автор

М.К.: И последний вопрос. С какими художниками ты ощущаешь общность? На Украине есть Никита Кадан, который зачастую берет из прошлого и репрезентирует те же события и образы, что и ты. Возможно, есть еще какие-то другие имена, чтобы я могла проследить эту логику объединения в твоем случае.

Х.С.: Не знаю… Мои друзья и собеседники, в большей степени, чем визуальные художники, — это Вальтер Беньямин, Примо Леви, Агамбен, Зебальд. Герман-старший — для меня важнейший режиссер. Прямых визуальных влияний было мало, потому что я поначалу мало знал. Но я ощущаю то, что можно назвать родственной связью большей или меньшей интенсивности. Сейчас, например, мне близки Томас Хиршхорн, Джереми Деллер, Дорис Сальседо, Франсис Алюс.

М.К.: Если их взять и в миксере порубить, все равно ты не выйдешь.

Х.С.: Ну и хорошо. А то мне часто говорят…

М.К.: …что ты на кого-то похож?

Х.С.: Да, когда в 2010 году была моя выставка в галерее «Триумф», коллекционер Пьер Броше прямо с порога заявил: «Ну это же все Болтански».

М.К.: Нет…

Х.С.: Конечно, это ужасная глупость. Визуально для меня какое-то время был очень важен Ансельм Кифер. Это один из первых художников, которых я увидел вживую, потому что он есть в коллекции израильских музеев. Луиз Буржуа для меня была и остается очень важным художником. Из более современных — афроамериканский художник Фред Уилсон. Многие из этих авторов важны для меня попыткой свидетельствовать о современности изнутри нее самой. Не предъявлять документы, свидетельства, улики, объекты, которые уже несут в себе эту аутентичность, как у Дорис Сальседо, которая репрезентирует мебель из домов жертв (хотя она это делает тонко и очень красиво), или Тереза Марголис, работающая с пропитанной кровью землей или водой, которой обмывали тела, а именно свидетельствовать изнутри. Для меня такие приемы как у Марголис — табу. Земля, пропитанная кровью... Это практически как демонстрировать трупы…

М.К.: Да, я уже поняла уже, что у тебя табуировано использование предмета как свидетельства.

Х.С.: Да, ты понимаешь, это уже другой уровень табу. Рансьер говорит о табу как попытке сохранения уникальности Холокоста как сакрального события. Но, с другой стороны, это табу формы. Как показать то, что показать, казалось бы, невозможно? Иными словами, как работать с непредставимым? Мы не можем показывать трупы. Это табу. Следующий уровень или этап после этого табу — предъявление аутентичных предметов как свидетельств: горы ботинок, волос, очков. Дальше, по-моему, расположены объекты-улики: простреленные кирпичи стен, земля с кровью и так далее. Но я перехожу уже на следующий этап, когда и это уже невозможно показывать. Вопрос — но что возможно показывать, как говорить об этом? Как свидетельствовать, не изображая? И это очень сложный, буквально парализующий вопрос. В немецкой мемориальной культуре, например, многие художники фиксируют образ отсутствия, пустоты, исчезновения. Моя же, задача, напротив, заключается в том, чтобы вернуть присутствие.