Мифотворец

15 апреля 2025 ● Коммерсантъ Weekend

120 лет со дня рождения танцовщика и балетмейстера Сержа Лифаря.

Серж Лифарь с Любовью Черничевой, Алисой Никитиной, Александрой Даниловой и Фелией Дубровской во время постановки балета «Аполлон Мусагет», 1928

Фото: Diomedia

Последняя звезда «Русского балета» Сергея Дягилева, выдающийся на сцене и неутомимый в репетиционном зале, худрук-реформатор Парижской оперы, руководившей ей дольше, чем кто-либо, светский франт и мэтр с невероятной харизмой — Серж Лифарь всегда демонстрировал изящную виртуозность как на сцене, так и в жизни, из которой он смог создать целый миф.

Миф до сцены

Он начинается с даты рождения. Сергей Лифарь родился в Киеве 15 апреля 1904 года. Или все же 1905-го? На надгробье на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем указано: 1904–1986. В мемуарах Лифарь пишет, что появился на свет годом позже. Это выглядит правдоподобно, учитывая, что в семье было четверо детей-погодок: сестра Евгения — 1903-й; Василий — 1904-й; он, Сергей,— 1905-й; Леонид — 1906-й. Вероятнее всего, год он себе прибавил в 1923-м при иммиграции, чтобы сойти за совершеннолетнего.

Сергей Лифарь мечтал о карьере пианиста, но благополучную жизнь семьи и планы 12-летнего ученика Киевской консерватории перевернула революция. В киевскую студию к Брониславе Нижинской — сестре знаменитого Вацлава Нижинского — он попал случайно в невозможные по балетным меркам 16 лет. Нижинская выставила его вон с проклятиями — горбатый, переросток, неуч.

Но не тут-то было: Лифаря гонят в дверь, а он идет в окно — и так всю жизнь. Юноша прознал, что именитая учительница по требованию советских властей дает уроки в клубах для рабочих и, переодевшись, отправился в один из таких. Пусть попробует не возьмет! Дальше, опять же вопреки воле Нижинской, которая уже перебралась в Париж подтягивать хромающие дела «Русского балета» и которой Дягилев велел выписать из Киева самых талантливых учеников, он втиснулся в пятерку «лучших».

Серж Лифарь на выставке, посвященной двадцатилетию Русского балета и Сергею Дягилеву. Париж, 1939

Фото: © Harlingue / Roger-Viollet / Roger-Viollet / AFP

Вокруг его путешествия в Париж тоже миф, и, может, не один. Всеми правдами и неправдами: без документов, без денег, переодевшись в советского солдата, через Польшу, со второй попытки… сюжет, достойный не то плутовского романа, не то шпионского детектива,— но в январе 1923 года Лифарь таки высадился в Париже на Северном вокзале. До «заветной дали» — до Дягилева, как он называл его в мемуарах,— оставался один шаг. Знакомство состоялось в Париже, просмотр проходил в Монте-Карло, где базировалась труппа «Русского балета». Увидев «лучших», Дягилев остался в недоумении — стоило тратиться на дорогу?! И только «темная лошадка», о которой Нижинская ему не сказала ни слова, привлекла его внимание. Длинные руки, поджарый торс, жгучие черные волосы, матовая кожа, обволакивающий шарм и беззастенчивая экспрессия — фактура у Лифаря была отменная. Смущал разве что длинный вздернутый нос. Но для Дягилева все это было делом техники. Нос вскоре «починили»: по настоянию импресарио юный артист сделает пластическую операцию. А балетную технику ему поставил лучший педагог Энрико Чекетти. «Я хочу создать из вас… второго Нижинского»,— говорил Дягилев, если верить воспоминаниям самого Лифаря. Уроки не прошли даром: в новом сезоне 1924 года он получил первую сольную партию в балете Леонида Мясина «Зефир и Флора». Тогдашний фаворит Дягилева в труппе Антон Долин почуял неладное.

Серж Лифарь с Ниной Вырубовой (слева) и Людмилой Чериной (справа), 1964

Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images

И Лифарь стремительно вышел в первые танцовщики и получил ведущие роли в спектаклях «Русского балета» («Жар-птица», «Послеполуденный отдых Фавна», «Петрушка», «Блудный сын»). Легенда гласит, что после премьеры балета Игоря Стравинского «Аполлон Мусагет» в постановке Джорджа Баланчина, в которой Серж Лифарь был, разумеется, богом, растроганный Дягилев бросился целовать ему ногу, приговаривая: «До этого я целовал только ногу Нижинского».

Критики воспевали его «торс греческого Феба», хвалили «невероятную животную энергию», партнерши — французские этуали Иветт Шовире и Клод Бесси — восхищались его галантностью.

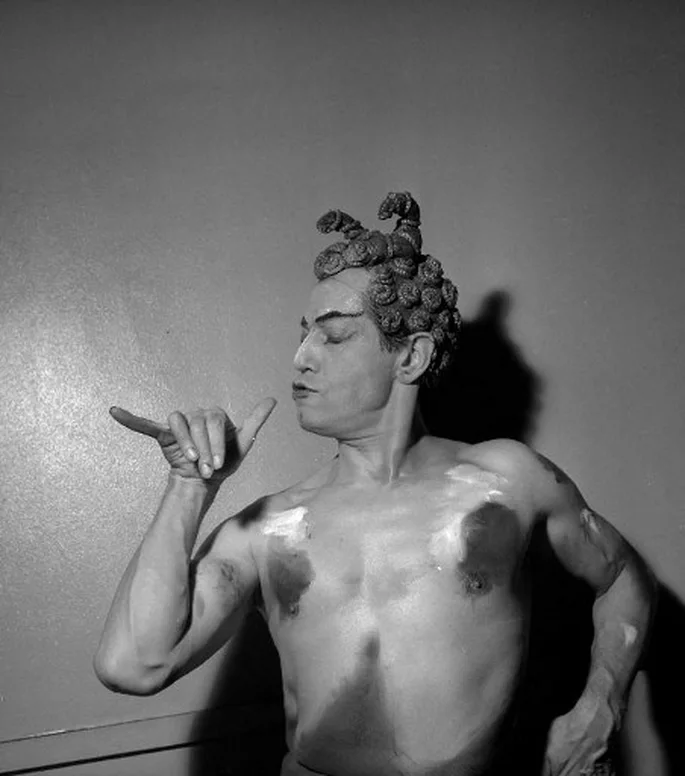

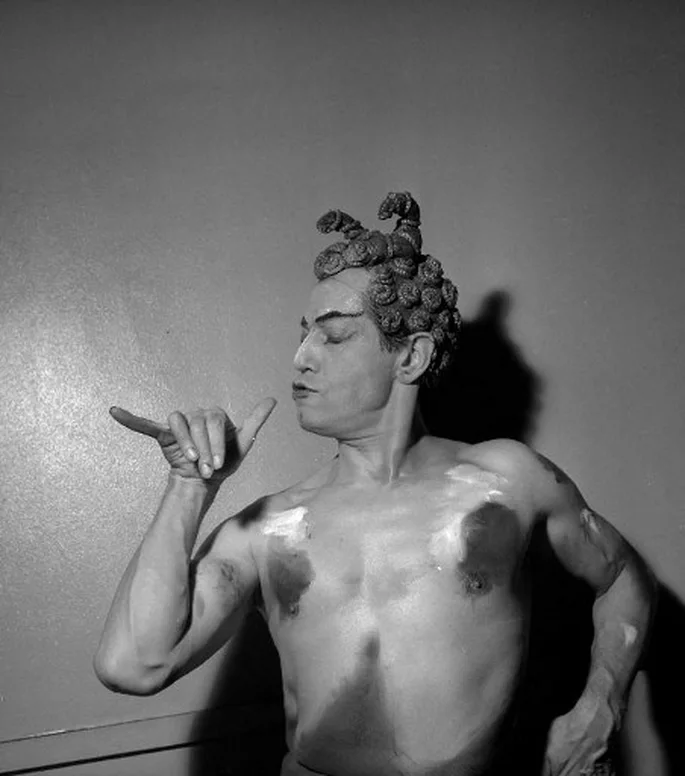

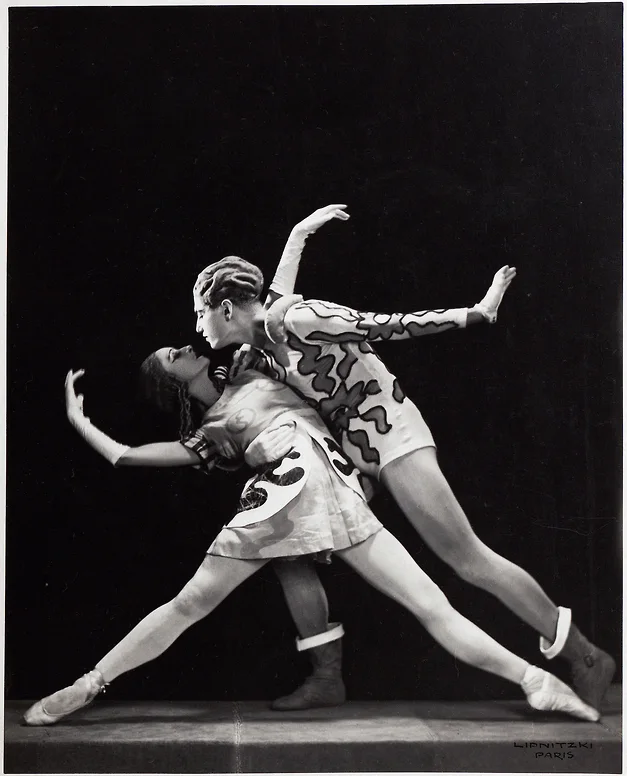

Серж Лифарь в роли фавна в балете «Послеполуденный отдых фавна». Париж, театр «Шайо», 1954

Фото: © Lipnitzki / Roger-Viollet / Roger-Viollet / AFP

При этом у дягилевского окружения Лифарь совсем не вызывал симпатии, даже скорее, напротив,— явную неприязнь. Но зато он обладал полезным жизненным навыком нравиться тем, от кого зависит его судьба. С ними он был обходителен и ласков, с остальными — в лучшем случае равнодушен. И всегда окружал себя преданными людьми. Даже после Второй мировой, после всех обвинений в его адрес в коллаборационизме, когда ему разрешат работать в театре, но не танцевать, артисты в Опере, которых он воспитал, встанут за него горой, и в 1949-м, уже в 44 года, совершенно растеряв форму, но не в силах этого признать, он снова будет выступать и собирать восторженные отзывы о своей гениальности. Критиковать эту уже мифическую звезду публично даже тогда никто не осмелился.

Миф за сценой

Все консьержи Парижа с 1930-х знали, кто такой Серж Лифарь. По тем временам это главный показатель народной любви и признания, помощнее нынешних соцсетей. Вкус к медийности ему привил Сергей Дягилев, но дальше сам Лифарь развил его необычайно. Суперзвезда, икона стиля, светский персонаж, желанный ньюсмейкер — прагматичный артист прекрасно понимал, что популярность — важнейший инструмент, который открывает любые двери, и пользовался им, как мало кто из балетных умел.

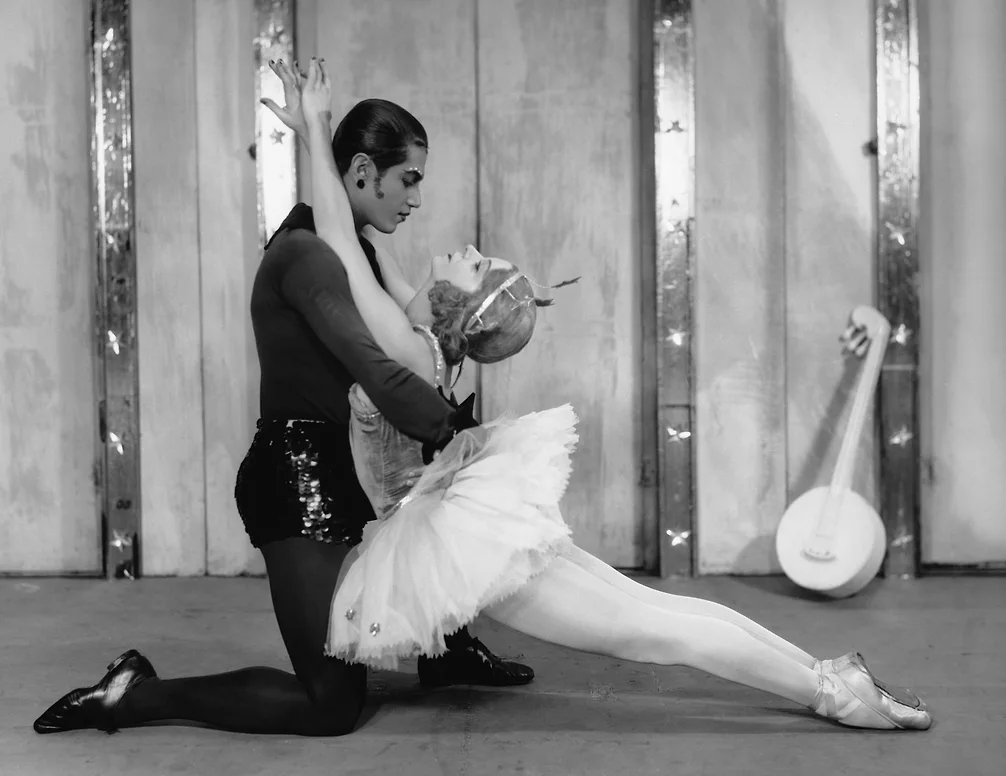

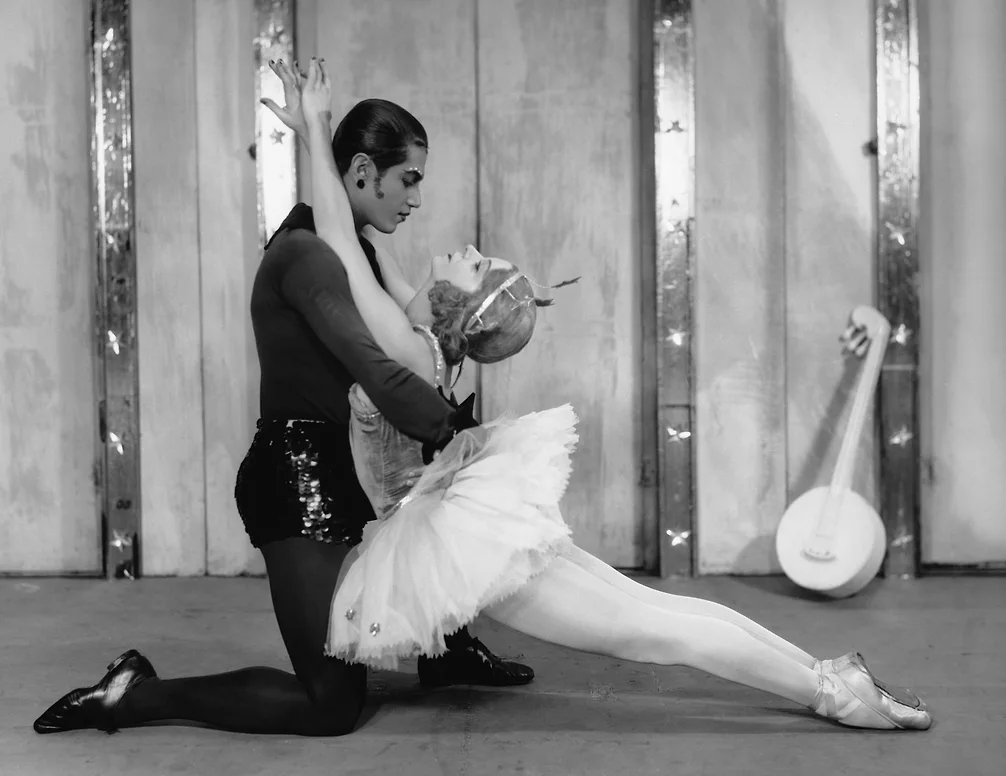

Серж Лифарь и Алиса Никитина в балете Джорджа Баланчина «Luna Park, or The Freaks» («Freak Ballet»), 1930

Фото: В© Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Corbis / Getty Images

Внешности честолюбивый юноша всегда уделял особое внимание. Сделав себе греческий профиль, который немцы-оккупанты очень скоро примут за еврейский, Лифарь оказался нарасхват: художники жаждали его писать, скульпторы — ваять, репортеры — фотографировать. Под неизменным баскским беретом лежали идеально зачесанные назад волосы (Рудольф Нуреев, с которым у Лифаря была взаимная неприязнь, все-таки многое у него позаимствовал, в том числе страсть к головным уборам). В Опере ходил в тряпье — там же дом, но в свете всегда появлялся одетым с иголочки, от лучших портных Парижа. Отложенный воротник, шелковый галстук и идеально начищенные ботинки, которые скрывают самое дорогое, что у него есть.

Дружил Лифарь искренне, преданно — и с самыми богатыми и знаменитыми. В его ближайший круг входили Поль Валери, Жан Кокто и Пабло Пикассо. А его подруги Габриэль Шанель и Мися Серт имели влияние на Дягилева. В Париже, Лондоне, Венеции все благородные фамилии считали за честь принимать у себя танцовщика. Семейство де Ноай, Ротшильды, Ларошфуко, Талейраны, Висконти и Вольпи, княгиня де Полиньяк, Палома Пикассо и Рафаэль Лопес-Санчес и прочие почитали Лифаря за своего. Кокто, не без зависти говорил, что такой «сетью» знакомств, как у Лифаря, мало кто может похвастаться.

Серж Лифарь с примой Большого театра Майей Плисецкой и послом СССР Юлием Воронцовым в театре «Одеон» в Париже, 1985

Фото: Michel Gangne / AFP

На костюмированных балах Серж Лифарь был звездой. То явится Вестрисом в перьях от Шанель, то Алешей Карамазовым, то Людовиком XIV, старым танцующим «королем-солнце». «Артист на сцене, актер в жизни» — таково было его жизненное кредо. Лифарь снимал видео репетиций, раздавал интервью, уверенно транслировал публике свое видение событий, даже если оно совершенно не совпадало с реальностью, и писал книги — преимущественно о себе. Личный архив он скрупулезно собирал всю жизнь. Десятки ящиков, под завязку забитые газетными вырезками, программками, письмами, книгами, фотографиями,— все это перед смертью он передал в дар швейцарской Лозанне, где провел последние годы.

Мифы на сцене

Первые шаги на поприще хореографа Лифарь сделал еще у Дягилева. В 1929 году, незадолго до своей смерти, импресарио доверил ему постановку «Лисы» на музыку Стравинского. Успеха спектакль не имел, но генеральный директор Парижской оперы (1914–1945) Жак Руше увидел в Лифаре продолжателя дягилевских традиций, которые вновь должны были сделать Оперу великой. Первая же его постановка на ее сцене превратилась в миф, как по сюжету, так и по событиям, сопровождавшим премьеру.

Серж Лифарь и Ольга Спесивцева в балете «Бахус и Ариадна», 1931

Фото: HANDOUT / HOTEL DES VENTES / AFP

Руше в 1929-м задумал поставить балет Людвига ван Бетховена «Творения Прометея». Дальше версии расходятся. По одной, хореографию директор заказал Джорджу Баланчину, на положение премьера пригласил Сержа Лифаря, а примы-балерины — Ольгу Спесивцеву. Но в разгар работы Баланчин заболел тяжелой формой воспаления легких. Пока он лечился в Париже, затем восстанавливался в Швейцарии, работу подхватил Лифарь.

По другой, той, которой придерживался сам танцовщик, Руше с самого начала хотел отдать постановку «Прометея» именно ему. Но Лифарь, не имея достаточного опыта, благородно уступил место более опытному Баланчину, а когда тот заболел, все же довел балет до премьеры. Правда, либретто он переписал под себя, на первый план вывел Прометея и поставил самые эффектные танцы, на которые только был способен,— прыжки, пируэты и картинные позы,— демонстрируя свое божественно красивое тело.

Успех «Прометея» принес Сержу Лифарю пост худрука. «Доверяю вам судьбу нашего национального балета! Вы согласны?» — передает в своих мемуарах Лифарь слова Руше. Оправившийся от пневмонии Баланчин поспешил в Париж, но двери Оперы для него уже были закрыты. «Среди множества балерин-Галатей, созданных за длинную творческую жизнь Пигмалионом-Баланчиным, танцовщик Лифарь оказался самым неблагодарным его созданием»,— напишет автор российской монографии о Джордже Баланчине Олег Левенков.

«Прометей» стал образцом для всех последующих балетов Лифаря — они были собраны по схожим лекалам: мифологический или библейский сюжет, в центре эпический герой (в его исполнении), вокруг четко прописанные партии протагонистов, кордебалет как античный хор и экзальтированные дуэты, полные патетических поз, акробатических трюков и падений, с явным эротическим подтекстом. Лакуны в образовании Лифарь щедро компенсировал харизмой.

Ощущая уверенность и поддержку Руше, Лифарь стал занимать все более заметное место в Парижской опере. Но в ответ все чаще становился объектом критики: в 1930-е националистические настроения в Европе оказались на подъеме, и варяг с его нарциссизмом во главе французского театра не мог не навлекать на себя гнев масс.

Серж Лифарь в роли Икара, 1938

Фото: HANDOUT / HOTEL DES VENTES / AFP

На время его положение поправит очередной миф, на сей раз об Икаре. Мужчина с крыльями, летящий к солнцу, преодолевая все законы природы,— этакое альтер эго самого Лифаря. Балет «Икар» (1935) хвалили и ругали одинаково громко — точь-в-точь, как премьеры «Русского балета», однако творческие принципы Лифаря отличались от дягилевских. В своем «Манифесте хореографа», написанном в 1935-м, он провозгласил превосходство танца над всеми другими искусствами, а музыку объявил второстепенной («Икар» шел под аккомпанемент ударных). Лифарь также утверждал, что хореограф ни в коем случае не должен попадать в рабство к художнику. Вероятно, это был ответ Сальвадору Дали, который жаждал оформить премьеру и заменить Икару крылья костылями. Возмущенный Лифарь попросил в письме Руше, чтобы тот дал ему «художника, скажем так, умеренно классического».

Серж Лифарь и Сальвадор Дали на пресс-конференции в университете Сорбонна, 1950

Фото: AFP

Из десятков балетов, поставленных Лифарем в Опере, до наших дней дошли по сути только три: «Сюита в белом» — редкая для того времени бессюжетная постановка, оммаж классическому искусству в разгар немецкой оккупации Франции, «Миражи» и «Федра». Однако даже эти произведения, если и исполняются сегодня, то чаще учениками на школьных спектаклях, а не великими артистами, как того всегда желал Лифарь.

Мифы в истории

Эпоха Лифаря в Парижской опере длилась почти три десятилетия с перерывом: с 1930 по 1944-й и с 1947 по 1958-й. Он пережил трех генеральных директоров. Но их тандем с первым, Жаком Руше, оказался самым плодотворным как в творческом плане, так и с точки зрения системных изменений. Парижская опера в начале века была оперным театром. Лифарь отвоевал почетное место танцу.

Когда он только пришел в Оперу, балет воспринимался как довесок к опере, а балерины выступали как аксессуар статусных господ. В Опере даже не было отдельных балетных вечеров. Хотя в то время «Русский балет» Дягилева совершал одну художественную революцию за другой.

Серж Лифарь в студии Harcourt в Париже, 1905

Фото: AFP

Лифарь, боготворивший женщин, не смог с этим мириться, поэтому первым делом разогнал джентльменский клуб, прописавшийся в Танцевальном фойе еще с первой половины XIX века. Отныне «абонентам» (влиятельным меценатам) вход за кулисы был закрыт, артисткам запрещено выходить на сцену в собственных украшениях, свет в зале на балетных спектаклях наконец-то погас. Мужчины протестовали, отзывали финансирование — а в то время Опера жила на свои, еще без помощи государства. Но Руше поддерживал эти реформы, абонентам говорил — «потерпите», а Лифарю — «продолжай». При Лифаре же оформилась традиция возводить балерин в этуали. (Высший балетный ранг в Парижской опере, соответствует российскому «прима-балерина». Первые этуали, занесенные в реестр Оперы при Лифаре в 1938-м,— Сюзанна Лорчия и Соланж Шварц.) Престиж и честь профессии артистки балета были восстановлены. И это при том, что с самого начала, придя в Оперу, Лифарь в своих постановках делал акцент на танцовщиках: «Я хотел бы реабилитировать мужской танец, упрочить его положение».

Союзником Лифаря по возвращению балета в исторический Дом стал экономический кризис. Опера была Руше не по карману, а дягилевские балеты — вполне. Репертуар театра при Лифаре пополнился такими шедеврами, как «Видение розы», «Петрушка», «Половецкие танцы», «Шехерезада». Лифарь же вернул в Оперу классику. «Жизель» (Петр Владимиров — ученик Михаила Фокина — переделал для него роль Альберта так комплиментарно, что впору нужно было переименовывать балет, эта партия станет знаковой в его карьере), отрывки из «Спящей красавицы» собрал в «Дивертисмент», а в 1936 году при помощи балерины Марины Семеновой восстановил второй акт «Лебединого озера» для Ольги Спесивцевой — так хореография Мариуса Петипа впервые оказалась на парижской сцене в родном ему театре. Позднее возвращением обрусевшего француза на родину займется Нуреев. После ухода Спесивцевой Лифарь сам стал растить этуалей и преуспел — Лисет Дарсонваль, Иветт Шовире, Клод Бесси превратились в мировых звезд и символов новой эпохи Оперы.

Правда, и заработок Лифаря в Парижской опере, где он совмещал сразу несколько ставок — танцовщика, педагога, худрука и хореографа,— не имел себе равных и в несколько раз превышал самые высокие зарплаты в театре. По данным Жан-Пьера Пастори, автора книги «Серж Лифарь, красота от дьявола», в 1937 году в месяц Лифарь получал 23 тыс. франков, тогда как Альберт Авелин — столп Оперы, в три с половиной раза меньше. В годы оккупации Лифарь зарабатывал еще больше.

Период нацистской оккупации в истории Парижской оперы предпочитают изящно обходить стороной. А для 35-летнего Лифаря — это золотые годы карьеры. Он безраздельно правит: Руше временно в отъезде, и в Опере наконец золотой век балета, артисты его боготворят. Он ставит и танцует так много, как никогда: мужчин в труппе почти не осталось, многие мобилизованы. Правда, выступает перед залом, почти полностью заполненным немецкими офицерами.

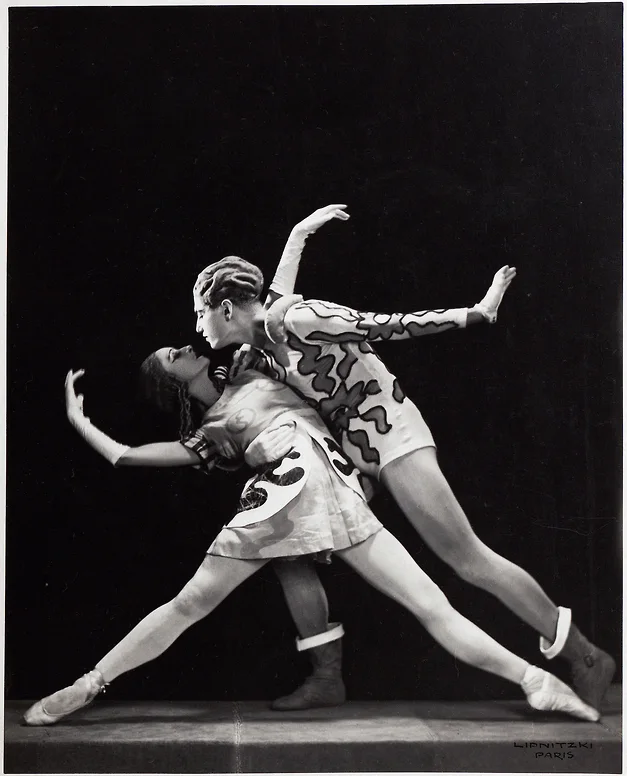

Серж Лифарь в своем балете «Икар». Парижская опера, 1936

Фото: © Lipnitzki / Roger-Viollet / Roger-Viollet / AFP

После освобождения Парижа участники Сопротивления обвинили Лифаря в коллаборационизме, он был отстранен от работы во всех государственных театрах, от него отвернулись прежние светские друзья (кроме Коко Шанель, которую тоже подозревали в связях с нацистами), но не отвернулись артисты. Они ратовали за возвращение мэтра и уверяли, что «его деятельность целиком и полностью была посвящена балету».

В 1946 году Национальный комитет по зачистке в сфере зрелищных мероприятий, выступавший в роли апелляционной инстанции, восстановил Лифаря во всех правах на осуществление своей деятельности. 1 сентября 1947 года он триумфально вернется в Оперу. Для этого много сделал его влиятельный богатый друг Жан Бо, однако Лифарь в своих мемуарах совсем об этом не пишет.

Насколько первый его период в Опере был временем реформ, настолько второй выглядел реваншем. Лифарь рвался не только руководить, но и танцевать, и ставить, что совершенно не нравилось артистам, особенно молодежи. Времена менялись, нравы тоже. Репутация была уже не та, авторитет мэтра терял былой блеск.

Точку в танцевальной карьере, да и то под давлением высшего оперного начальства, он поставит только в 1956 году, в 51 год, исполнив «Жизель» с Иветт Шовире. 12 вывозов на поклоны после прощального спектакля — и занавес его карьеры наконец опустился. Критик Le Monde Оливье Мерлен напишет по этому случаю: «Месье Лифарь должен уступить место молодежи. Это необходимо ему самому, превратившемуся в руину, это необходимо нам — зрителям, которые страдают и задаются вопросами, и иностранцам, которые пребывают в шоке от увиденного». А 1 октября 1958 года Серж Лифарь ушел из Оперы, унося в руках крылья Икара. Его великий полет был окончен.

Фото: Diomedia

Последняя звезда «Русского балета» Сергея Дягилева, выдающийся на сцене и неутомимый в репетиционном зале, худрук-реформатор Парижской оперы, руководившей ей дольше, чем кто-либо, светский франт и мэтр с невероятной харизмой — Серж Лифарь всегда демонстрировал изящную виртуозность как на сцене, так и в жизни, из которой он смог создать целый миф.

Миф до сцены

Он начинается с даты рождения. Сергей Лифарь родился в Киеве 15 апреля 1904 года. Или все же 1905-го? На надгробье на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем указано: 1904–1986. В мемуарах Лифарь пишет, что появился на свет годом позже. Это выглядит правдоподобно, учитывая, что в семье было четверо детей-погодок: сестра Евгения — 1903-й; Василий — 1904-й; он, Сергей,— 1905-й; Леонид — 1906-й. Вероятнее всего, год он себе прибавил в 1923-м при иммиграции, чтобы сойти за совершеннолетнего.

Сергей Лифарь мечтал о карьере пианиста, но благополучную жизнь семьи и планы 12-летнего ученика Киевской консерватории перевернула революция. В киевскую студию к Брониславе Нижинской — сестре знаменитого Вацлава Нижинского — он попал случайно в невозможные по балетным меркам 16 лет. Нижинская выставила его вон с проклятиями — горбатый, переросток, неуч.

Но не тут-то было: Лифаря гонят в дверь, а он идет в окно — и так всю жизнь. Юноша прознал, что именитая учительница по требованию советских властей дает уроки в клубах для рабочих и, переодевшись, отправился в один из таких. Пусть попробует не возьмет! Дальше, опять же вопреки воле Нижинской, которая уже перебралась в Париж подтягивать хромающие дела «Русского балета» и которой Дягилев велел выписать из Киева самых талантливых учеников, он втиснулся в пятерку «лучших».

Серж Лифарь на выставке, посвященной двадцатилетию Русского балета и Сергею Дягилеву. Париж, 1939

Фото: © Harlingue / Roger-Viollet / Roger-Viollet / AFP

Вокруг его путешествия в Париж тоже миф, и, может, не один. Всеми правдами и неправдами: без документов, без денег, переодевшись в советского солдата, через Польшу, со второй попытки… сюжет, достойный не то плутовского романа, не то шпионского детектива,— но в январе 1923 года Лифарь таки высадился в Париже на Северном вокзале. До «заветной дали» — до Дягилева, как он называл его в мемуарах,— оставался один шаг. Знакомство состоялось в Париже, просмотр проходил в Монте-Карло, где базировалась труппа «Русского балета». Увидев «лучших», Дягилев остался в недоумении — стоило тратиться на дорогу?! И только «темная лошадка», о которой Нижинская ему не сказала ни слова, привлекла его внимание. Длинные руки, поджарый торс, жгучие черные волосы, матовая кожа, обволакивающий шарм и беззастенчивая экспрессия — фактура у Лифаря была отменная. Смущал разве что длинный вздернутый нос. Но для Дягилева все это было делом техники. Нос вскоре «починили»: по настоянию импресарио юный артист сделает пластическую операцию. А балетную технику ему поставил лучший педагог Энрико Чекетти. «Я хочу создать из вас… второго Нижинского»,— говорил Дягилев, если верить воспоминаниям самого Лифаря. Уроки не прошли даром: в новом сезоне 1924 года он получил первую сольную партию в балете Леонида Мясина «Зефир и Флора». Тогдашний фаворит Дягилева в труппе Антон Долин почуял неладное.

Серж Лифарь с Ниной Вырубовой (слева) и Людмилой Чериной (справа), 1964

Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images

И Лифарь стремительно вышел в первые танцовщики и получил ведущие роли в спектаклях «Русского балета» («Жар-птица», «Послеполуденный отдых Фавна», «Петрушка», «Блудный сын»). Легенда гласит, что после премьеры балета Игоря Стравинского «Аполлон Мусагет» в постановке Джорджа Баланчина, в которой Серж Лифарь был, разумеется, богом, растроганный Дягилев бросился целовать ему ногу, приговаривая: «До этого я целовал только ногу Нижинского».

Критики воспевали его «торс греческого Феба», хвалили «невероятную животную энергию», партнерши — французские этуали Иветт Шовире и Клод Бесси — восхищались его галантностью.

Серж Лифарь в роли фавна в балете «Послеполуденный отдых фавна». Париж, театр «Шайо», 1954

Фото: © Lipnitzki / Roger-Viollet / Roger-Viollet / AFP

При этом у дягилевского окружения Лифарь совсем не вызывал симпатии, даже скорее, напротив,— явную неприязнь. Но зато он обладал полезным жизненным навыком нравиться тем, от кого зависит его судьба. С ними он был обходителен и ласков, с остальными — в лучшем случае равнодушен. И всегда окружал себя преданными людьми. Даже после Второй мировой, после всех обвинений в его адрес в коллаборационизме, когда ему разрешат работать в театре, но не танцевать, артисты в Опере, которых он воспитал, встанут за него горой, и в 1949-м, уже в 44 года, совершенно растеряв форму, но не в силах этого признать, он снова будет выступать и собирать восторженные отзывы о своей гениальности. Критиковать эту уже мифическую звезду публично даже тогда никто не осмелился.

Миф за сценой

Все консьержи Парижа с 1930-х знали, кто такой Серж Лифарь. По тем временам это главный показатель народной любви и признания, помощнее нынешних соцсетей. Вкус к медийности ему привил Сергей Дягилев, но дальше сам Лифарь развил его необычайно. Суперзвезда, икона стиля, светский персонаж, желанный ньюсмейкер — прагматичный артист прекрасно понимал, что популярность — важнейший инструмент, который открывает любые двери, и пользовался им, как мало кто из балетных умел.

Серж Лифарь и Алиса Никитина в балете Джорджа Баланчина «Luna Park, or The Freaks» («Freak Ballet»), 1930

Фото: В© Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Corbis / Getty Images

Внешности честолюбивый юноша всегда уделял особое внимание. Сделав себе греческий профиль, который немцы-оккупанты очень скоро примут за еврейский, Лифарь оказался нарасхват: художники жаждали его писать, скульпторы — ваять, репортеры — фотографировать. Под неизменным баскским беретом лежали идеально зачесанные назад волосы (Рудольф Нуреев, с которым у Лифаря была взаимная неприязнь, все-таки многое у него позаимствовал, в том числе страсть к головным уборам). В Опере ходил в тряпье — там же дом, но в свете всегда появлялся одетым с иголочки, от лучших портных Парижа. Отложенный воротник, шелковый галстук и идеально начищенные ботинки, которые скрывают самое дорогое, что у него есть.

Дружил Лифарь искренне, преданно — и с самыми богатыми и знаменитыми. В его ближайший круг входили Поль Валери, Жан Кокто и Пабло Пикассо. А его подруги Габриэль Шанель и Мися Серт имели влияние на Дягилева. В Париже, Лондоне, Венеции все благородные фамилии считали за честь принимать у себя танцовщика. Семейство де Ноай, Ротшильды, Ларошфуко, Талейраны, Висконти и Вольпи, княгиня де Полиньяк, Палома Пикассо и Рафаэль Лопес-Санчес и прочие почитали Лифаря за своего. Кокто, не без зависти говорил, что такой «сетью» знакомств, как у Лифаря, мало кто может похвастаться.

Серж Лифарь с примой Большого театра Майей Плисецкой и послом СССР Юлием Воронцовым в театре «Одеон» в Париже, 1985

Фото: Michel Gangne / AFP

На костюмированных балах Серж Лифарь был звездой. То явится Вестрисом в перьях от Шанель, то Алешей Карамазовым, то Людовиком XIV, старым танцующим «королем-солнце». «Артист на сцене, актер в жизни» — таково было его жизненное кредо. Лифарь снимал видео репетиций, раздавал интервью, уверенно транслировал публике свое видение событий, даже если оно совершенно не совпадало с реальностью, и писал книги — преимущественно о себе. Личный архив он скрупулезно собирал всю жизнь. Десятки ящиков, под завязку забитые газетными вырезками, программками, письмами, книгами, фотографиями,— все это перед смертью он передал в дар швейцарской Лозанне, где провел последние годы.

Мифы на сцене

Первые шаги на поприще хореографа Лифарь сделал еще у Дягилева. В 1929 году, незадолго до своей смерти, импресарио доверил ему постановку «Лисы» на музыку Стравинского. Успеха спектакль не имел, но генеральный директор Парижской оперы (1914–1945) Жак Руше увидел в Лифаре продолжателя дягилевских традиций, которые вновь должны были сделать Оперу великой. Первая же его постановка на ее сцене превратилась в миф, как по сюжету, так и по событиям, сопровождавшим премьеру.

Серж Лифарь и Ольга Спесивцева в балете «Бахус и Ариадна», 1931

Фото: HANDOUT / HOTEL DES VENTES / AFP

Руше в 1929-м задумал поставить балет Людвига ван Бетховена «Творения Прометея». Дальше версии расходятся. По одной, хореографию директор заказал Джорджу Баланчину, на положение премьера пригласил Сержа Лифаря, а примы-балерины — Ольгу Спесивцеву. Но в разгар работы Баланчин заболел тяжелой формой воспаления легких. Пока он лечился в Париже, затем восстанавливался в Швейцарии, работу подхватил Лифарь.

По другой, той, которой придерживался сам танцовщик, Руше с самого начала хотел отдать постановку «Прометея» именно ему. Но Лифарь, не имея достаточного опыта, благородно уступил место более опытному Баланчину, а когда тот заболел, все же довел балет до премьеры. Правда, либретто он переписал под себя, на первый план вывел Прометея и поставил самые эффектные танцы, на которые только был способен,— прыжки, пируэты и картинные позы,— демонстрируя свое божественно красивое тело.

Успех «Прометея» принес Сержу Лифарю пост худрука. «Доверяю вам судьбу нашего национального балета! Вы согласны?» — передает в своих мемуарах Лифарь слова Руше. Оправившийся от пневмонии Баланчин поспешил в Париж, но двери Оперы для него уже были закрыты. «Среди множества балерин-Галатей, созданных за длинную творческую жизнь Пигмалионом-Баланчиным, танцовщик Лифарь оказался самым неблагодарным его созданием»,— напишет автор российской монографии о Джордже Баланчине Олег Левенков.

«Прометей» стал образцом для всех последующих балетов Лифаря — они были собраны по схожим лекалам: мифологический или библейский сюжет, в центре эпический герой (в его исполнении), вокруг четко прописанные партии протагонистов, кордебалет как античный хор и экзальтированные дуэты, полные патетических поз, акробатических трюков и падений, с явным эротическим подтекстом. Лакуны в образовании Лифарь щедро компенсировал харизмой.

Ощущая уверенность и поддержку Руше, Лифарь стал занимать все более заметное место в Парижской опере. Но в ответ все чаще становился объектом критики: в 1930-е националистические настроения в Европе оказались на подъеме, и варяг с его нарциссизмом во главе французского театра не мог не навлекать на себя гнев масс.

Серж Лифарь в роли Икара, 1938

Фото: HANDOUT / HOTEL DES VENTES / AFP

На время его положение поправит очередной миф, на сей раз об Икаре. Мужчина с крыльями, летящий к солнцу, преодолевая все законы природы,— этакое альтер эго самого Лифаря. Балет «Икар» (1935) хвалили и ругали одинаково громко — точь-в-точь, как премьеры «Русского балета», однако творческие принципы Лифаря отличались от дягилевских. В своем «Манифесте хореографа», написанном в 1935-м, он провозгласил превосходство танца над всеми другими искусствами, а музыку объявил второстепенной («Икар» шел под аккомпанемент ударных). Лифарь также утверждал, что хореограф ни в коем случае не должен попадать в рабство к художнику. Вероятно, это был ответ Сальвадору Дали, который жаждал оформить премьеру и заменить Икару крылья костылями. Возмущенный Лифарь попросил в письме Руше, чтобы тот дал ему «художника, скажем так, умеренно классического».

Серж Лифарь и Сальвадор Дали на пресс-конференции в университете Сорбонна, 1950

Фото: AFP

Из десятков балетов, поставленных Лифарем в Опере, до наших дней дошли по сути только три: «Сюита в белом» — редкая для того времени бессюжетная постановка, оммаж классическому искусству в разгар немецкой оккупации Франции, «Миражи» и «Федра». Однако даже эти произведения, если и исполняются сегодня, то чаще учениками на школьных спектаклях, а не великими артистами, как того всегда желал Лифарь.

Мифы в истории

Эпоха Лифаря в Парижской опере длилась почти три десятилетия с перерывом: с 1930 по 1944-й и с 1947 по 1958-й. Он пережил трех генеральных директоров. Но их тандем с первым, Жаком Руше, оказался самым плодотворным как в творческом плане, так и с точки зрения системных изменений. Парижская опера в начале века была оперным театром. Лифарь отвоевал почетное место танцу.

Когда он только пришел в Оперу, балет воспринимался как довесок к опере, а балерины выступали как аксессуар статусных господ. В Опере даже не было отдельных балетных вечеров. Хотя в то время «Русский балет» Дягилева совершал одну художественную революцию за другой.

Серж Лифарь в студии Harcourt в Париже, 1905

Фото: AFP

Лифарь, боготворивший женщин, не смог с этим мириться, поэтому первым делом разогнал джентльменский клуб, прописавшийся в Танцевальном фойе еще с первой половины XIX века. Отныне «абонентам» (влиятельным меценатам) вход за кулисы был закрыт, артисткам запрещено выходить на сцену в собственных украшениях, свет в зале на балетных спектаклях наконец-то погас. Мужчины протестовали, отзывали финансирование — а в то время Опера жила на свои, еще без помощи государства. Но Руше поддерживал эти реформы, абонентам говорил — «потерпите», а Лифарю — «продолжай». При Лифаре же оформилась традиция возводить балерин в этуали. (Высший балетный ранг в Парижской опере, соответствует российскому «прима-балерина». Первые этуали, занесенные в реестр Оперы при Лифаре в 1938-м,— Сюзанна Лорчия и Соланж Шварц.) Престиж и честь профессии артистки балета были восстановлены. И это при том, что с самого начала, придя в Оперу, Лифарь в своих постановках делал акцент на танцовщиках: «Я хотел бы реабилитировать мужской танец, упрочить его положение».

Союзником Лифаря по возвращению балета в исторический Дом стал экономический кризис. Опера была Руше не по карману, а дягилевские балеты — вполне. Репертуар театра при Лифаре пополнился такими шедеврами, как «Видение розы», «Петрушка», «Половецкие танцы», «Шехерезада». Лифарь же вернул в Оперу классику. «Жизель» (Петр Владимиров — ученик Михаила Фокина — переделал для него роль Альберта так комплиментарно, что впору нужно было переименовывать балет, эта партия станет знаковой в его карьере), отрывки из «Спящей красавицы» собрал в «Дивертисмент», а в 1936 году при помощи балерины Марины Семеновой восстановил второй акт «Лебединого озера» для Ольги Спесивцевой — так хореография Мариуса Петипа впервые оказалась на парижской сцене в родном ему театре. Позднее возвращением обрусевшего француза на родину займется Нуреев. После ухода Спесивцевой Лифарь сам стал растить этуалей и преуспел — Лисет Дарсонваль, Иветт Шовире, Клод Бесси превратились в мировых звезд и символов новой эпохи Оперы.

Правда, и заработок Лифаря в Парижской опере, где он совмещал сразу несколько ставок — танцовщика, педагога, худрука и хореографа,— не имел себе равных и в несколько раз превышал самые высокие зарплаты в театре. По данным Жан-Пьера Пастори, автора книги «Серж Лифарь, красота от дьявола», в 1937 году в месяц Лифарь получал 23 тыс. франков, тогда как Альберт Авелин — столп Оперы, в три с половиной раза меньше. В годы оккупации Лифарь зарабатывал еще больше.

Период нацистской оккупации в истории Парижской оперы предпочитают изящно обходить стороной. А для 35-летнего Лифаря — это золотые годы карьеры. Он безраздельно правит: Руше временно в отъезде, и в Опере наконец золотой век балета, артисты его боготворят. Он ставит и танцует так много, как никогда: мужчин в труппе почти не осталось, многие мобилизованы. Правда, выступает перед залом, почти полностью заполненным немецкими офицерами.

Серж Лифарь в своем балете «Икар». Парижская опера, 1936

Фото: © Lipnitzki / Roger-Viollet / Roger-Viollet / AFP

После освобождения Парижа участники Сопротивления обвинили Лифаря в коллаборационизме, он был отстранен от работы во всех государственных театрах, от него отвернулись прежние светские друзья (кроме Коко Шанель, которую тоже подозревали в связях с нацистами), но не отвернулись артисты. Они ратовали за возвращение мэтра и уверяли, что «его деятельность целиком и полностью была посвящена балету».

В 1946 году Национальный комитет по зачистке в сфере зрелищных мероприятий, выступавший в роли апелляционной инстанции, восстановил Лифаря во всех правах на осуществление своей деятельности. 1 сентября 1947 года он триумфально вернется в Оперу. Для этого много сделал его влиятельный богатый друг Жан Бо, однако Лифарь в своих мемуарах совсем об этом не пишет.

Насколько первый его период в Опере был временем реформ, настолько второй выглядел реваншем. Лифарь рвался не только руководить, но и танцевать, и ставить, что совершенно не нравилось артистам, особенно молодежи. Времена менялись, нравы тоже. Репутация была уже не та, авторитет мэтра терял былой блеск.

Точку в танцевальной карьере, да и то под давлением высшего оперного начальства, он поставит только в 1956 году, в 51 год, исполнив «Жизель» с Иветт Шовире. 12 вывозов на поклоны после прощального спектакля — и занавес его карьеры наконец опустился. Критик Le Monde Оливье Мерлен напишет по этому случаю: «Месье Лифарь должен уступить место молодежи. Это необходимо ему самому, превратившемуся в руину, это необходимо нам — зрителям, которые страдают и задаются вопросами, и иностранцам, которые пребывают в шоке от увиденного». А 1 октября 1958 года Серж Лифарь ушел из Оперы, унося в руках крылья Икара. Его великий полет был окончен.