Русское бессмертное

18 июня 2023 ● Коммерсантъ Weekend

«Философия общего дела» Николая Федорова как национальный способ решения общечеловеческих задач.

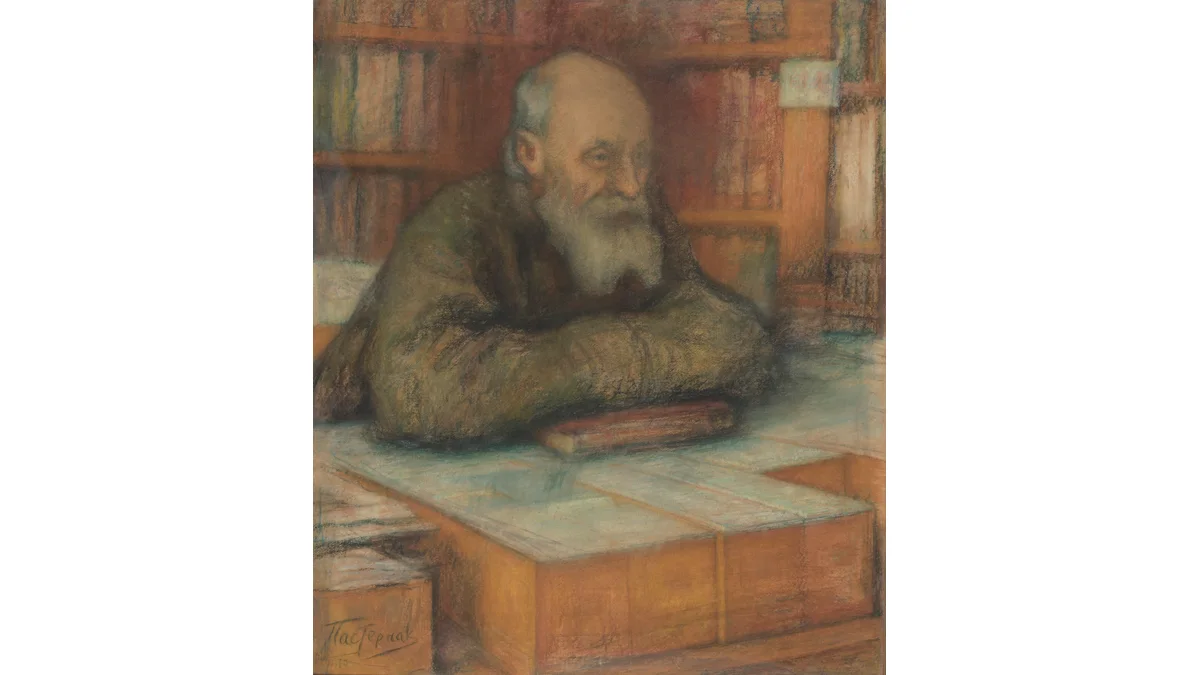

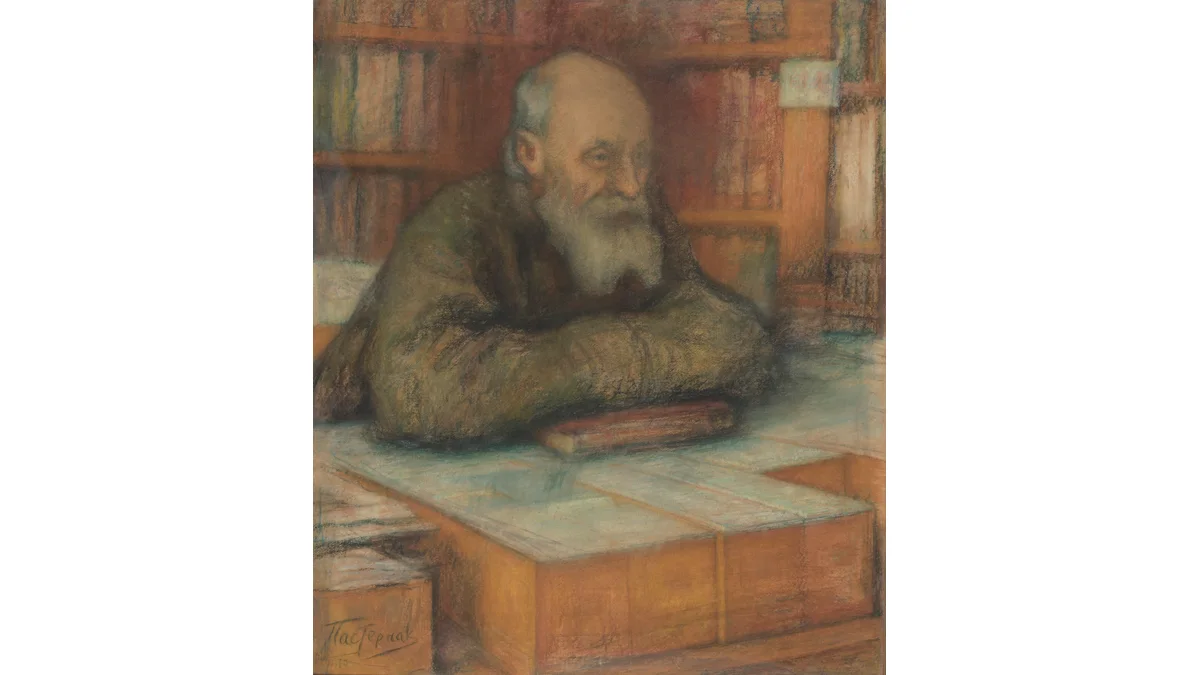

Фото: Леонид Пастернак

В силу значительности эксперимента, который русский народ поставил над собой в ХХ веке, за ним закрепилась репутация особой расположенности к утопическому. Вопреки этому убеждению мне кажется, что русская утопическая традиция — если понимать под этим ряд мыслителей, а не народные чаяния в жанре «все им тюрьмы долой да пожар до небес»,— не особенно богата. Россия Нового времени — страна догоняющего развития. Ее утопическая мечта — догнать и перегнать Запад, для этого утопию можно не выдумывать. Это расхолаживает. У нас есть ранние утопии Михаила Хераскова («Полидор, сын Кадма и Гармонии», 1794), есть «4338 год» Владимира Одоевского, есть «Что делать?» Николая Чернышевского, произведения небезынтересные, но заметно вторичного свойства, чьи умеренные достоинства ощутимо проигрывают на фоне величия классической русской литературы. Русская антиутопия несравненно богаче. Однако есть одно исключительное произведение русской утопической мысли, невероятно оригинальное и радикальное. Это «Философия общего дела» Николая Федорова.

Этот текст — часть проекта «Оправдание утопии», в котором Григорий Ревзин рассказывает о том, какие утопические поселения придумывали люди на протяжении истории и что из этого получалось.

Николай Федоров (1829–1903), философ-самоучка, 25 лет был библиотекарем в Румянцевском музее, публиковал достаточно случайные статьи в провинциальной прессе, в силу своих убеждений анонимно или под псевдонимами. В основном он излагал свои взгляды изустно, но нашел значимых собеседников. О нем высоко отзывались Лев Толстой, Федор Достоевский, Павел Флоренский. Константин Циолковский назвал его своим учителем, так что Николай Федоров стал (вместе с ним и впоследствии с Владимиром Вернадским) одним из отцов-основателей «русского космизма». Николай Бердяев посвятил ему эссе размером с небольшую книжку. Систематическое изложение философии Федорова принадлежит Владимиру Кожевникову, его собеседнику и, видимо, очень значительному мыслителю, чье наследие, к несчастью, недостаточно сохранилось. Он же собрал статьи Федорова в сборник «Философия общего дела».

Основа утопии Федорова — борьба со смертью. «Вполне естественно спросить, почему живущее умирает... Одна лишь эта цель и могла бы придать смысл существованию философов и ученых». При этом его цель — не только в том, чтобы никто в будущем не умирал, но и в том, чтобы воскресить всех мертвых. Собственно, отчасти в этой перспективе и встал вопрос о космических полетах, для чего Федоров горячо поддерживал Циолковского. Хотя недавно русский архитектурный философ Сергей Ситар показал, что плотность населения Земли при реализации идей Федорова повысится всего в два раза (поскольку в прошлом людей было гораздо меньше, чем сегодня), и даже рассмотрел в этой связи возможности уплотнения в два раза существующего фонда жилья. Но Федоров об этом не знал, он считал, что, если их всех воскресить, им нужно будет где-то жить — и места на Земле может не хватить. Величественная русская программа покорения космоса родилась из довольно-таки экзотического соединения православной ереси с чтением Жюля Верна, которым очень увлекся Циолковский.

Мертвых Федоров планировал воскрешать буквально. «Мы полагаем возможным и необходимым достигнуть через всех, конечно, людей познания и управления всеми молекулами и атомами внешнего мира так, чтобы рассеянное собрать, разложенное соединить, т. е. сложить в тела отцов, какие они имели при своей кончине». Федоров живо интересовался работой с трупами, искал каких-то обнадеживающих открытий, хотя ничто в науке его времени, да и в современной, не давало оснований надеяться на реализацию его сценария. Это не казалось ему препятствием. Вообще-то и нам могло бы не казаться — полеты в космос и его заселение в его время тоже казались ахинеей, а вот поди ж ты. Он считал, что человечеству нужно поставить задачу, а будучи поставленной, она когда-то будет решена. В известной мере в истории — от мгновенной связи между людьми независимо от физических расстояний до передвижения людей по воздуху подобно птицам — так и происходит.

Этот проект, по Федорову, требовал полной трансформации не только науки, но и всего общества. Он исходил из одного построения, которое прямо нигде не формулирует, и тем не менее я позволю себе его проговорить, поскольку без него идея не очень понятна. Итак, во-первых, в природе все рождается и все умирает, так что смерть естественна. Во-вторых, природа лишена сознания, ума и души. Но сознание не умирает — мы вполне можем понять мысли и чувства наших предков (скажем, по их книгам или иным свидетельствам), слова мертвых внятны, как слова живых. Не потому ли в природе все умирает, что она лишена сознания? Сознание и есть вещество бессмертия. Далее — Бог создал человека сознательным существом, дал ему душу. Человек — часть природы, но при этом такая, которая наделена сознанием. Зачем он это дал? Не для того ли, чтобы внести сознание в природу и тем самым победить смерть? Более того, люди только это и делают — покорение природы и есть внесение в нее сознания. Но без постановки главной задачи — победы над смертью — дело идет очень плохо и не туда.

/

Леонид Осипович Пастернак. «Портрет Н. Ф. Федорова», 1928

Фото: Леонид Пастернак / из собрания Государственного музея Л.Н. Толстого

При этом сознание — не индивидуальное, а родовое свойство человека. Для того чтобы трансформировать сознанием природу и отменить смерть, требуется сознание всех живущих, соединенных вместе. Я не нашел у Федорова никаких объяснений, почему так. Логически этот постулат не выглядит доказуемым, проецирование своего сознания в бессознательную материю — практика любого мага, но ни в какой школе все люди для этого не нужны. Федоров, однако, считает, что его идея сработает, только если соединить всех вместе. Видимо, это православная аксиоматика его учения. Община, общее, общество — это тот субъект, который способен силой общей мысли победить смерть.

Объединение людей он мыслит по образцу Святой Троицы, три лица которой нераздельны и неслиянны, причем подлинное понимание Троицы он находит только в русском православии — «Русь, быть может, и не думала, а только чувством постигала, что в Троице неслиянной заключается обличение ислама, а в Троице нераздельной — обличение Запада и его розни». Ровно так же должны быть устроены отношения между всеми людьми — они мыслят едино, хотя остаются отдельными существами. Впрочем, они связаны и органическим путем. По мысли Федорова, люди объединяются по родам, как братья и дети одного отца, и воскрешают они отцов, двигаясь вверх по генеалогическому древу. Это построение ставило в тупик Бердяева — он не мог понять, с чего Федоров взял, что единство сознания передается половым путем, и пенял ему за то, что тот не разделяет физического рождения и рождения во Христе (крещения). Это действительно трудно понять. Но так или иначе, у него будущее общество строится как совокупность родовых общин, которые заняты воскрешением мертвых пращуров. Тут возникают некоторые проблемы: род Федоров считает по мужской линии, вопрос о воскрешении всех матерей у него решается как-то не так определенно, как воскрешение всех отцов, не совсем также понятно, планируется ли воскрешение бездетных особей и лиц, не имеющих мужского потомства. Но, разумеется, по сравнению с общей грандиозностью замысла это мелкие детали.

Собственно, с требования объединения и начинается утопия Федорова. До объединения это, по определению Бердяева, «не воскресение мертвых, в которое всегда верили христиане, а воскрешение мертвых» как задача живых. И хотя Бердяева это приводило в восторг, глядя на дело со стороны, надо, видимо, признать его типичной ересью. Но объединение требует особого социального устройства, главное свойство которого — устранение всех возможных институтов разъединения. Федоров — категорический противник собственности, законодательства, конституций, прав и свобод: этого ничего в будущем не будет. Он решительный противник городов, где все живут по отдельности и нет никакого братства,— будущее единое общество он мыслит исключительно сельским. Разумеется, не может быть никакой конкуренции, с ней мы точно никаких мертвых не воскресим. По отдельности все сомнения в этих европейских ценностях — это общее место русского славянофильства, но Федоров, вероятно, самый радикальный из них, он отрицает всю структуру западной цивилизации в целом — всю европейскую конструкцию личности, да, собственно, и личность как таковую, «братство может быть лишь обезличением». Ну и действительно — вряд ли осмысленно подходить к лицам Троицы с позиций прав и свобод личности, как-то это дико и несообразно. Будущее государство (если это можно так назвать) мыслится им как рой нераздельных и неслиянных людей, все мысли, чувства и жизнь которых общие. Не общих быть не может, никакой индивидуальной свободы не предполагается, все вместе трудятся над одной свободой — свободой от смерти. Это некая имперсональная пленка еретического православного сознания, которая покрывает весь земной шар, а впоследствии и весь преобразованный космос,— то, из чего, по-видимому, родился концепт ноосферы Вернадского.

Более практическое устройство жизни мыслится по образцу семьи, отношения между членами которой формальными законами не регулируются, а определяются родственной любовью. Во главе этого роя, однако же, стоит самодержец, который мыслится как сверхотец. «Для восстановления братского единения, для постепенного расширения и сохранения его в роде человеческом, а также и для руководства братским союзом сынов умерших отцов в общем деле отеческом — в деле, вызываемом утратами, требуется наместник, душеприказчик, стоящий в отцове месте; это и есть самодержец». Я не совсем понимаю, почему вместо всех реальных отцов во главе мегаобщины должен стоять один символический самодержец (сомневаюсь, чтобы мой покойный отец мог бы делегировать ему такое право) и зачем он сохраняется после того, как всех воскресили (а он сохраняется и управляет движением всех планет в космосе), но, видимо, это тоже относится к числу самоочевидных православных интуиций, которые Федоров не находил нужным обосновывать.

Проблема, которая Федорова искренне волнует,— это что делать с наукой. С одной стороны, он был убежден, что одной трансформацией живущих граждан в нераздельное-неслиянное положение мертвых не воскресишь — нужны ученые, химики, биологи, медики, причем не столько в нынешнем их состоянии, сколько в состоянии невероятного развития всех наук и технологий, позволяющих прийти к практическому воскрешению мертвых. С другой стороны, ученые в своей реальной практике демонстрируют слабые способности к нераздельности-неслиянности, занятия их и мысли неученым непонятны, и они тратят очень мало усилий на то, чтобы всем это доступно объяснять, пока все не поняли. Интеллектуальное неравенство, наличие талантов очень беспокоит Федорова — они ему нужны для открытия рецепта воскрешения, но глубоко неправильны как автономные личности.

Выход он видит в растворении науки в человеческой общине — ученые должны делиться своими знаниями и вовлекать в процесс познания всех. Бердяев здесь находит острую формулировку — «всенародное естествознание». Прообразом такого коллективного естественно-научного мышления он полагал армию (ее он предполагал направить на борьбу с климатом, считая, что стрельба из больших пушек в небо способна вызвать дождь в засуху) и школу. В школе он считал необходимым ввести институт постоянной коллективной исповеди, так чтобы дети приучились сообщать друг другу все свои мысли и чувства — и так формировалось бы нужное для воскрешения коллективное сознание. Эту же практику нужно продолжать и в дальнейшей жизни, делая центрами общественной жизни церкви, музеи и кладбища. «Запустение кладбищ, казалось, и должно бы было вызвать внимание живущих в той местности, в той части города, в которой на известном кладбище погребаются умершие; живущие в этой местности должны бы были сделать его местом собрания, совещания, постоянного попечения о восстановлении его во всей целости, полноте и смысле, нарушенных забвением отцов и неравенством сынов; т. е. это значит создать на кладбище музей со школой, учение в коей было бы обязательно для всех сынов и братьев, которых отцы, матери и братья погребены на этом кладбище». В результате такой практики знание — не только наука, но и культура и искусство — растворяется во всем коллективе. Бердяев в этой связи замечает, что Федорову совсем неведома идея творческого акта, открытия, озарения, которое не может случится с коллективом, открытия духа у него происходят примерно так же, как сбор урожая или косьба,— косят все вместе.

Нет, разумеется, ни малейших сомнений в том, что утопия Федорова крайне оригинальна, об аналогах в современной ему европейской мысли даже думать странно. И тем не менее я считаю возможным думать о ней как о пути пусть специфически русском, но все же к общечеловеческим целям. Я имею в виду не его идею воскрешения мертвых, которая, безусловно, уникальна, а именно утопию. Вот как он видит картину мироздания после всеобщего воскрешения:

«Коперниканское зодчество имеет ближайшее сходство с первобытным сельским прототипом архитектуры — хороводом, как мнимым солнцеводом: оно будет целым рядом хороводов, хоров воскрешенных поколений, из коих первый был бы действительный землевод, а все другие суть планетоводы, также действительные. Все эти хороводы вместе составляют движущийся уже храм, части коего суть действительно корабли, эфироезоты, электроходы, пловцы эфирного пространства, свободно движущиеся в нем, но не прерывая общения с центром, с очагом, а все вместе, влияя на центральное тело, регулируют его ходом, а с ним и ходом всей системы солнечной, всего хора, всей эскадры вселенной, флота миров — звезд».

В этой картине вдруг очевидно проступает утопический идеал всеобщей гармонии мироздания, который открывается в истории европейской утопии «музыкой звезд» Пифагора (его Федоров упоминает) и продолжается в платонизме, в цицероновском «Сне Сципиона», в «Пикатриксе» и даже в «Городе Солнца» Кампанеллы. Конечно, у Федорова есть принципиальное отличие — Цицерон, скажем, заселяет пифагорейский космос душами ушедших предков, а здесь предполагается воскрешение во плоти, отчего возникает необходимость привлекать химию, биологию и медицину и потребность в летательных аппаратах, которые позволяют воскресших в космос переправить. Но, мне кажется, само видение Федорова является развитием той же идеи.

Ее модификация является следствием довольно парадоксальной встречи двух идей. С одной стороны, буквальной веры в догмат воскресения во плоти, более уместной во времена Тертуллиана, но никем не отмененной. Просто Федоров не хочет откладывать это дело до Страшного суда, проявляя, прямо скажем, еретическое нетерпение. С другой стороны, веры XIX века в прогресс науки, которую Федоров представлял себе несколько со стороны и оттого преувеличивал ее возможности. Он явно мыслил себе смерть как обратимый процесс и полагал, что если тело распалось на атомы, то их можно найти, собрать из этих атомов обратно — и оно опять заживет.

Что же касается собственно утопии Федорова, то и здесь мы можем найти некоторые аналогии с европейскими идеями примерно 200-летней для него давности. Та несколько пугающая картина полной утраты личности, собственности, свободы и любого формального права, которая требуется для воскрешения мертвых, имеет вполне общепринятую и вызывающую общее уважение форму реализации в христианской жизни — это монастырь. Федоров просто размыкает стены монастыря и делает всех людей братьями. Это тот процесс, который европейская мысль переживала в XVI-XVII веках в связи с отменой института монастыря в протестантизме. Эта отмена породила целый куст утопий идеального города и государства, выстроенных на принципах трансформации мирской жизни в монастырскую. Федоров сделал это на материале православном и русском, и, я думаю, от этого идет его невероятный радикализм. Он вывел устройство социума из монастыря и соединил его с русской общиной, которой придал родовой характер. Идеал восточного, крайне аскетического, отказывающегося от мира монашества соединился у него со славянофильским идеалом общинной жизни.

Разумеется, утопия Федорова крайне интересна сама по себе, у нее есть прямое звучание, прямой призыв, который не оставляет равнодушным. Владимир Соловьев считал ее «со времени появления христианства первым движением вперед человеческого духа по пути Христову». Такое в принципе не совсем уместно рассматривать по разряду утопий.

Но если все же рассматривать, то открывается любопытная перспектива. Утопия Федорова — это решение общечеловеческих задач русскими средствами. Вот вы смертны и мир ваш лишен гармонии. А у нас есть исключительный ресурс для решения этих задач — православие и русская община. Мы не уважаем ценностей индивидуализма, личности, собственности, формального законодательства, свободы, творческой самореализации, поэтому у нас исключительные возможности в деле единения и добровольного подчинения всех единой цели и единому самодержцу заместо всех отцов. И мы ваши проблемы прямо сейчас решим.

В известной степени именно это убеждение и составляет сущность русской утопии.

В силу значительности эксперимента, который русский народ поставил над собой в ХХ веке, за ним закрепилась репутация особой расположенности к утопическому. Вопреки этому убеждению мне кажется, что русская утопическая традиция — если понимать под этим ряд мыслителей, а не народные чаяния в жанре «все им тюрьмы долой да пожар до небес»,— не особенно богата. Россия Нового времени — страна догоняющего развития. Ее утопическая мечта — догнать и перегнать Запад, для этого утопию можно не выдумывать. Это расхолаживает. У нас есть ранние утопии Михаила Хераскова («Полидор, сын Кадма и Гармонии», 1794), есть «4338 год» Владимира Одоевского, есть «Что делать?» Николая Чернышевского, произведения небезынтересные, но заметно вторичного свойства, чьи умеренные достоинства ощутимо проигрывают на фоне величия классической русской литературы. Русская антиутопия несравненно богаче. Однако есть одно исключительное произведение русской утопической мысли, невероятно оригинальное и радикальное. Это «Философия общего дела» Николая Федорова.

Этот текст — часть проекта «Оправдание утопии», в котором Григорий Ревзин рассказывает о том, какие утопические поселения придумывали люди на протяжении истории и что из этого получалось.

Николай Федоров (1829–1903), философ-самоучка, 25 лет был библиотекарем в Румянцевском музее, публиковал достаточно случайные статьи в провинциальной прессе, в силу своих убеждений анонимно или под псевдонимами. В основном он излагал свои взгляды изустно, но нашел значимых собеседников. О нем высоко отзывались Лев Толстой, Федор Достоевский, Павел Флоренский. Константин Циолковский назвал его своим учителем, так что Николай Федоров стал (вместе с ним и впоследствии с Владимиром Вернадским) одним из отцов-основателей «русского космизма». Николай Бердяев посвятил ему эссе размером с небольшую книжку. Систематическое изложение философии Федорова принадлежит Владимиру Кожевникову, его собеседнику и, видимо, очень значительному мыслителю, чье наследие, к несчастью, недостаточно сохранилось. Он же собрал статьи Федорова в сборник «Философия общего дела».

Основа утопии Федорова — борьба со смертью. «Вполне естественно спросить, почему живущее умирает... Одна лишь эта цель и могла бы придать смысл существованию философов и ученых». При этом его цель — не только в том, чтобы никто в будущем не умирал, но и в том, чтобы воскресить всех мертвых. Собственно, отчасти в этой перспективе и встал вопрос о космических полетах, для чего Федоров горячо поддерживал Циолковского. Хотя недавно русский архитектурный философ Сергей Ситар показал, что плотность населения Земли при реализации идей Федорова повысится всего в два раза (поскольку в прошлом людей было гораздо меньше, чем сегодня), и даже рассмотрел в этой связи возможности уплотнения в два раза существующего фонда жилья. Но Федоров об этом не знал, он считал, что, если их всех воскресить, им нужно будет где-то жить — и места на Земле может не хватить. Величественная русская программа покорения космоса родилась из довольно-таки экзотического соединения православной ереси с чтением Жюля Верна, которым очень увлекся Циолковский.

Мертвых Федоров планировал воскрешать буквально. «Мы полагаем возможным и необходимым достигнуть через всех, конечно, людей познания и управления всеми молекулами и атомами внешнего мира так, чтобы рассеянное собрать, разложенное соединить, т. е. сложить в тела отцов, какие они имели при своей кончине». Федоров живо интересовался работой с трупами, искал каких-то обнадеживающих открытий, хотя ничто в науке его времени, да и в современной, не давало оснований надеяться на реализацию его сценария. Это не казалось ему препятствием. Вообще-то и нам могло бы не казаться — полеты в космос и его заселение в его время тоже казались ахинеей, а вот поди ж ты. Он считал, что человечеству нужно поставить задачу, а будучи поставленной, она когда-то будет решена. В известной мере в истории — от мгновенной связи между людьми независимо от физических расстояний до передвижения людей по воздуху подобно птицам — так и происходит.

Этот проект, по Федорову, требовал полной трансформации не только науки, но и всего общества. Он исходил из одного построения, которое прямо нигде не формулирует, и тем не менее я позволю себе его проговорить, поскольку без него идея не очень понятна. Итак, во-первых, в природе все рождается и все умирает, так что смерть естественна. Во-вторых, природа лишена сознания, ума и души. Но сознание не умирает — мы вполне можем понять мысли и чувства наших предков (скажем, по их книгам или иным свидетельствам), слова мертвых внятны, как слова живых. Не потому ли в природе все умирает, что она лишена сознания? Сознание и есть вещество бессмертия. Далее — Бог создал человека сознательным существом, дал ему душу. Человек — часть природы, но при этом такая, которая наделена сознанием. Зачем он это дал? Не для того ли, чтобы внести сознание в природу и тем самым победить смерть? Более того, люди только это и делают — покорение природы и есть внесение в нее сознания. Но без постановки главной задачи — победы над смертью — дело идет очень плохо и не туда.

/

Леонид Осипович Пастернак. «Портрет Н. Ф. Федорова», 1928

Фото: Леонид Пастернак / из собрания Государственного музея Л.Н. Толстого

При этом сознание — не индивидуальное, а родовое свойство человека. Для того чтобы трансформировать сознанием природу и отменить смерть, требуется сознание всех живущих, соединенных вместе. Я не нашел у Федорова никаких объяснений, почему так. Логически этот постулат не выглядит доказуемым, проецирование своего сознания в бессознательную материю — практика любого мага, но ни в какой школе все люди для этого не нужны. Федоров, однако, считает, что его идея сработает, только если соединить всех вместе. Видимо, это православная аксиоматика его учения. Община, общее, общество — это тот субъект, который способен силой общей мысли победить смерть.

Объединение людей он мыслит по образцу Святой Троицы, три лица которой нераздельны и неслиянны, причем подлинное понимание Троицы он находит только в русском православии — «Русь, быть может, и не думала, а только чувством постигала, что в Троице неслиянной заключается обличение ислама, а в Троице нераздельной — обличение Запада и его розни». Ровно так же должны быть устроены отношения между всеми людьми — они мыслят едино, хотя остаются отдельными существами. Впрочем, они связаны и органическим путем. По мысли Федорова, люди объединяются по родам, как братья и дети одного отца, и воскрешают они отцов, двигаясь вверх по генеалогическому древу. Это построение ставило в тупик Бердяева — он не мог понять, с чего Федоров взял, что единство сознания передается половым путем, и пенял ему за то, что тот не разделяет физического рождения и рождения во Христе (крещения). Это действительно трудно понять. Но так или иначе, у него будущее общество строится как совокупность родовых общин, которые заняты воскрешением мертвых пращуров. Тут возникают некоторые проблемы: род Федоров считает по мужской линии, вопрос о воскрешении всех матерей у него решается как-то не так определенно, как воскрешение всех отцов, не совсем также понятно, планируется ли воскрешение бездетных особей и лиц, не имеющих мужского потомства. Но, разумеется, по сравнению с общей грандиозностью замысла это мелкие детали.

Собственно, с требования объединения и начинается утопия Федорова. До объединения это, по определению Бердяева, «не воскресение мертвых, в которое всегда верили христиане, а воскрешение мертвых» как задача живых. И хотя Бердяева это приводило в восторг, глядя на дело со стороны, надо, видимо, признать его типичной ересью. Но объединение требует особого социального устройства, главное свойство которого — устранение всех возможных институтов разъединения. Федоров — категорический противник собственности, законодательства, конституций, прав и свобод: этого ничего в будущем не будет. Он решительный противник городов, где все живут по отдельности и нет никакого братства,— будущее единое общество он мыслит исключительно сельским. Разумеется, не может быть никакой конкуренции, с ней мы точно никаких мертвых не воскресим. По отдельности все сомнения в этих европейских ценностях — это общее место русского славянофильства, но Федоров, вероятно, самый радикальный из них, он отрицает всю структуру западной цивилизации в целом — всю европейскую конструкцию личности, да, собственно, и личность как таковую, «братство может быть лишь обезличением». Ну и действительно — вряд ли осмысленно подходить к лицам Троицы с позиций прав и свобод личности, как-то это дико и несообразно. Будущее государство (если это можно так назвать) мыслится им как рой нераздельных и неслиянных людей, все мысли, чувства и жизнь которых общие. Не общих быть не может, никакой индивидуальной свободы не предполагается, все вместе трудятся над одной свободой — свободой от смерти. Это некая имперсональная пленка еретического православного сознания, которая покрывает весь земной шар, а впоследствии и весь преобразованный космос,— то, из чего, по-видимому, родился концепт ноосферы Вернадского.

Более практическое устройство жизни мыслится по образцу семьи, отношения между членами которой формальными законами не регулируются, а определяются родственной любовью. Во главе этого роя, однако же, стоит самодержец, который мыслится как сверхотец. «Для восстановления братского единения, для постепенного расширения и сохранения его в роде человеческом, а также и для руководства братским союзом сынов умерших отцов в общем деле отеческом — в деле, вызываемом утратами, требуется наместник, душеприказчик, стоящий в отцове месте; это и есть самодержец». Я не совсем понимаю, почему вместо всех реальных отцов во главе мегаобщины должен стоять один символический самодержец (сомневаюсь, чтобы мой покойный отец мог бы делегировать ему такое право) и зачем он сохраняется после того, как всех воскресили (а он сохраняется и управляет движением всех планет в космосе), но, видимо, это тоже относится к числу самоочевидных православных интуиций, которые Федоров не находил нужным обосновывать.

Проблема, которая Федорова искренне волнует,— это что делать с наукой. С одной стороны, он был убежден, что одной трансформацией живущих граждан в нераздельное-неслиянное положение мертвых не воскресишь — нужны ученые, химики, биологи, медики, причем не столько в нынешнем их состоянии, сколько в состоянии невероятного развития всех наук и технологий, позволяющих прийти к практическому воскрешению мертвых. С другой стороны, ученые в своей реальной практике демонстрируют слабые способности к нераздельности-неслиянности, занятия их и мысли неученым непонятны, и они тратят очень мало усилий на то, чтобы всем это доступно объяснять, пока все не поняли. Интеллектуальное неравенство, наличие талантов очень беспокоит Федорова — они ему нужны для открытия рецепта воскрешения, но глубоко неправильны как автономные личности.

Выход он видит в растворении науки в человеческой общине — ученые должны делиться своими знаниями и вовлекать в процесс познания всех. Бердяев здесь находит острую формулировку — «всенародное естествознание». Прообразом такого коллективного естественно-научного мышления он полагал армию (ее он предполагал направить на борьбу с климатом, считая, что стрельба из больших пушек в небо способна вызвать дождь в засуху) и школу. В школе он считал необходимым ввести институт постоянной коллективной исповеди, так чтобы дети приучились сообщать друг другу все свои мысли и чувства — и так формировалось бы нужное для воскрешения коллективное сознание. Эту же практику нужно продолжать и в дальнейшей жизни, делая центрами общественной жизни церкви, музеи и кладбища. «Запустение кладбищ, казалось, и должно бы было вызвать внимание живущих в той местности, в той части города, в которой на известном кладбище погребаются умершие; живущие в этой местности должны бы были сделать его местом собрания, совещания, постоянного попечения о восстановлении его во всей целости, полноте и смысле, нарушенных забвением отцов и неравенством сынов; т. е. это значит создать на кладбище музей со школой, учение в коей было бы обязательно для всех сынов и братьев, которых отцы, матери и братья погребены на этом кладбище». В результате такой практики знание — не только наука, но и культура и искусство — растворяется во всем коллективе. Бердяев в этой связи замечает, что Федорову совсем неведома идея творческого акта, открытия, озарения, которое не может случится с коллективом, открытия духа у него происходят примерно так же, как сбор урожая или косьба,— косят все вместе.

Нет, разумеется, ни малейших сомнений в том, что утопия Федорова крайне оригинальна, об аналогах в современной ему европейской мысли даже думать странно. И тем не менее я считаю возможным думать о ней как о пути пусть специфически русском, но все же к общечеловеческим целям. Я имею в виду не его идею воскрешения мертвых, которая, безусловно, уникальна, а именно утопию. Вот как он видит картину мироздания после всеобщего воскрешения:

«Коперниканское зодчество имеет ближайшее сходство с первобытным сельским прототипом архитектуры — хороводом, как мнимым солнцеводом: оно будет целым рядом хороводов, хоров воскрешенных поколений, из коих первый был бы действительный землевод, а все другие суть планетоводы, также действительные. Все эти хороводы вместе составляют движущийся уже храм, части коего суть действительно корабли, эфироезоты, электроходы, пловцы эфирного пространства, свободно движущиеся в нем, но не прерывая общения с центром, с очагом, а все вместе, влияя на центральное тело, регулируют его ходом, а с ним и ходом всей системы солнечной, всего хора, всей эскадры вселенной, флота миров — звезд».

В этой картине вдруг очевидно проступает утопический идеал всеобщей гармонии мироздания, который открывается в истории европейской утопии «музыкой звезд» Пифагора (его Федоров упоминает) и продолжается в платонизме, в цицероновском «Сне Сципиона», в «Пикатриксе» и даже в «Городе Солнца» Кампанеллы. Конечно, у Федорова есть принципиальное отличие — Цицерон, скажем, заселяет пифагорейский космос душами ушедших предков, а здесь предполагается воскрешение во плоти, отчего возникает необходимость привлекать химию, биологию и медицину и потребность в летательных аппаратах, которые позволяют воскресших в космос переправить. Но, мне кажется, само видение Федорова является развитием той же идеи.

Ее модификация является следствием довольно парадоксальной встречи двух идей. С одной стороны, буквальной веры в догмат воскресения во плоти, более уместной во времена Тертуллиана, но никем не отмененной. Просто Федоров не хочет откладывать это дело до Страшного суда, проявляя, прямо скажем, еретическое нетерпение. С другой стороны, веры XIX века в прогресс науки, которую Федоров представлял себе несколько со стороны и оттого преувеличивал ее возможности. Он явно мыслил себе смерть как обратимый процесс и полагал, что если тело распалось на атомы, то их можно найти, собрать из этих атомов обратно — и оно опять заживет.

Что же касается собственно утопии Федорова, то и здесь мы можем найти некоторые аналогии с европейскими идеями примерно 200-летней для него давности. Та несколько пугающая картина полной утраты личности, собственности, свободы и любого формального права, которая требуется для воскрешения мертвых, имеет вполне общепринятую и вызывающую общее уважение форму реализации в христианской жизни — это монастырь. Федоров просто размыкает стены монастыря и делает всех людей братьями. Это тот процесс, который европейская мысль переживала в XVI-XVII веках в связи с отменой института монастыря в протестантизме. Эта отмена породила целый куст утопий идеального города и государства, выстроенных на принципах трансформации мирской жизни в монастырскую. Федоров сделал это на материале православном и русском, и, я думаю, от этого идет его невероятный радикализм. Он вывел устройство социума из монастыря и соединил его с русской общиной, которой придал родовой характер. Идеал восточного, крайне аскетического, отказывающегося от мира монашества соединился у него со славянофильским идеалом общинной жизни.

Разумеется, утопия Федорова крайне интересна сама по себе, у нее есть прямое звучание, прямой призыв, который не оставляет равнодушным. Владимир Соловьев считал ее «со времени появления христианства первым движением вперед человеческого духа по пути Христову». Такое в принципе не совсем уместно рассматривать по разряду утопий.

Но если все же рассматривать, то открывается любопытная перспектива. Утопия Федорова — это решение общечеловеческих задач русскими средствами. Вот вы смертны и мир ваш лишен гармонии. А у нас есть исключительный ресурс для решения этих задач — православие и русская община. Мы не уважаем ценностей индивидуализма, личности, собственности, формального законодательства, свободы, творческой самореализации, поэтому у нас исключительные возможности в деле единения и добровольного подчинения всех единой цели и единому самодержцу заместо всех отцов. И мы ваши проблемы прямо сейчас решим.

В известной степени именно это убеждение и составляет сущность русской утопии.