«Все говорили, что это хуже порнографии»

18 декабря 2023 ● "Коммерсантъ Weekend"

Ростислав Лебедев о свободе творчества, цензуре и языковых играх.

Ростислав Лебедев

Фото: Рауль Скрылёв

В Московском музее современного искусства проходит выставка Ростислава Лебедева «Жесткие склейки»: это первая музейная ретроспектива в биографии одного из создателей соц-арта — иронической версии концептуального искусства. «Склейки» действительно оказались жесткими: и сам художник, и куратор выставки Андрей Ерофеев заявили, что примерно треть работ, которые они собирались выставить, была отклонена. В некоторых залах целые стены пустуют, тогда как в экспликациях описываются произведения, которых нет в экспозиции (департамент культуры города Москвы на просьбу обозревателя Weekend прокомментировать изъятие работ не ответил). Имя опального куратора Ерофеева тоже не значится ни в колофоне, ни в авторских экспликациях к выставке. Анна Толстова поговорила с Ростиславом Лебедевым о свободе и запретах в советские и постсоветские времена.

Хочу поздравить вас с первой музейной выставкой, несмотря на обстоятельства. Она ведь к 75-летию готовилась?

Спасибо. Но выставка готовилась еще раньше. Многие московские кураторы, те, с которыми я всю жизнь общаюсь, вели насчет меня переговоры. И каждый раз все это спускалось на тормозах. Андрей Ерофеев еще в конце 2010-х мне говорил, что соц-арт не рекомендуют покупать в Третьяковке. Все мы, на ком висит ярлык «соц-арт», попадаем в не очень желательные художники. Покойный Виталий Пацюков пробовал меня протащить на одну выставку: три раза мои вещи подсовывал — и все никак. Он потом спросил — почему, вроде вещи таки оптимистические, а ему объясняют: нехорошо — слишком много иронии.

Ярлык «соц-арт» висит уже полвека, про вас говорят только с придыханием, «живой классик», но от выставки живого классика обычно не ждешь ничего живого. И вдруг такой скандал: оказывается, искусство, которое давно в учебниках, живо и может задеть чьи-то чувства. А что чувствует художник, 30% работ которого оказалось «нежелательно»?

Ну, неприятно, конечно. Ведь 30% работ департамент культуры убрал уже из того, что мы сами отобрали, отложив то, что явно может не пройти. И неприятно вдвойне, что из списка работ, утвержденных департаментом культуры, начали убирать вещи еще и в музее,— я так понял, что музей просто перестраховывался на всякий случай. Все-таки у нас там один зал точно развалился. Зато ко мне на вернисаже — я не ожидал, что столько народу соберется,— подходили незнакомые люди и говорили, как мы давно ждем вашу выставку. Это приятно, бодрит и призывает к работе.

А что именно не дали выставить?

Как мне сказали, запрещены работы с изображением оружия и государственной символики, даже несуществующего советского государства. Есть запрет на изображения Путина. Традиционно запрещены работы с обнаженным женским телом, да и вообще с обнаженным телом.

Не знала, что они традиционно запрещены.

Нет, это всегда было — обнаженных, если это не классическое искусство, не любили и убирали. Какие-то очень высоконравственные и целомудренные люди этим занимаются. Но потом, вы же знаете, у нас все по указанию сверху делается: неважно, что в законе написано или не написано, есть закон или нет закона, что сверху сказали, то и исполняют. Тема войны, конечно, запрещена. И слово «мир».

Как раз недавно была на выставке в петербургском Манеже, где показывали скульптуру Манизера «Он пишет слово "мир"».

Ее тоже надо запретить. Не углядели. Кадров не хватает квалифицированных.

Насколько я понимаю, ваша настоящая, полная ретроспектива сейчас невозможна еще и потому, что очень много вещей за границей, в западных музеях и частных коллекциях, в США, куда вы уезжали на волне перестроечного успеха и где проработали два года?

У меня все 1980-е фактически в Штатах. Там уже кое-что покупали и привозили в Москву, вот «Славу», например. Я даже следов не знаю, где что, сколько вещей разошлось по частным коллекциям. Где-то в Швеции у меня огромные инсталляции. Я, пока жил в Америке, работал как ненормальный. Помню, мы потом с Иваном Чуйковым говорили, он тоже, как только приехал в Германию, работал так, что галерист его обалдел просто. Это все надежды, надежды: вот мы приедем и покажем, какие мы художники, нас тут вообще расхватывают. И потом я как в сказку попал: жил в Сохо, лофт у меня двухэтажный, магазин, где краски, кисти, холсты и все на свете, под боком, все что хочешь — пожалуйста, только работай. Я и работал как проклятый. Время надежд: верили, что все будет хорошо, теперь-то уж точно.

Мне очень жаль, что на вашей выставке нельзя увидеть работ с нецензурной лексикой, в которых официальный казенный язык сталкивается с живым народным: нет «Частушек», где поверх советского агитплаката пущены советские же матерные частушки, нет «Заветных сказок», где русские народные «сказки для взрослых», собранные Афанасьевым, проиллюстрированы в палехской манере. Понятно, что после «закона о мате» это не может быть выставлено.

Совершенно верно, это даже не обсуждается. Андрей Ерофеев хотел сделать талмуд с этими «Частушками», чтобы он лежал в зале и его можно было бы листать, но я понял, что ничего не получится. И это очень обидно, потому что я работаю с языком, а как можно было пройти мимо такого языкового явления? Что можно противопоставить официальному языку? Только нецензурный — без него ничто не работает, непонятно, о чем речь вообще. В 1990-е годы вышел сборничек русских матерных частушек, «Русские заветные сказки» Афанасьева появились тогда же. В советское время все это было под строжайшим запретом — вплоть до уголовщины, и теперь опять все запретили. Кстати, «Заветные сказки» делали не в Палехе. Я сначала пытался сам писать, но, когда с технологиями познакомился, два мазка сделал, понял, что не смогу: мастеров-миниатюристов в Калининском училище пять лет обучают, они там годами отрабатывают все эти движения. А палешанам проект очень понравился, они хотели работать, но потом отказались: сказали, что они заказы для Лужкова и других официальных лиц делают и не хотят осложнений. Тоже самоцензура. Я в другом месте мастеров нашел, не буду раскрывать где: сделали все бесподобно и с большим энтузиазмом — по моим эскизам, но, поскольку я не знал всей специфики, они сами стали что-то от себя туда добавлять.

Мне на вашей выставке больше всего нравится последний зал с «плохой живописью», потому что он, кажется, единственный, в котором все так, как задумывалось, без изъятий.

Правильно, ни одного изъятия.

И это характерно. В этом зале все, и картины и стены, размашисто замазано краской, как будто бы это спонтанная живопись жеста. В советские времена абстрактный экспрессионизм считался высшей степенью формализма и был под запретом, а теперь он как раз очень приветствуется — такое безобидное искусство, каляка-маляка.

Да, уже разрешено, они поняли, что абстракция — очень удобное искусство, там теперь нет никакой идеологии, она ни к чему не призывает. Хотя на выставке ко мне подходили и говорили, что это похоже на взрывы. Но это уже как бы красота в глазах смотрящего. Хотя вот Юликов говорил, что про его выставку в Третьяковке долго думали, разрешить или нет. А это же чистый модернизм, чистый формализм — возможности фактуры, возможности цвета, когда он становится фактурой.

Ваша выставка на Петровке очень удачно и комично совпала с выставкой Налбандяна — официозный аверс и ироничный реверс советского искусства в одном музее.

Когда мне сказали, что через неделю после моей выставки откроется Налбандян, я подумал, что это какой-то знак свыше, именины сердца, об этом можно было только мечтать.

Выставка Налбандяна сделана хитро: вначале вы проходите по анфиладе, где выставлены его пейзажи, портреты жены и матери, зарисовки из многочисленных заграничных командировок — искусство «для себя», а потом попадаете в анфиладу, где выставлены портреты Брежнева, Хрущева, Сталина, лениниана — искусство «по службе». Нам как бы говорят: Налбандян тоже жил двойной жизнью в искусстве, как и художники андерграунда, которые официально работали на оформительские комбинаты или издательства, а параллельно делали что-то «для себя». Но Налбандян и жену, и товарища Громыко пишет совершенно одинаково, а когда Комар с Меламидом делают портреты своих жен в манере брежневской монументальной агитации, они как раз иронизируют над языковым разрывом между пропагандой и реальностью. Как вы относитесь к современной выставочной практике, когда культурное пространство времен застоя пытаются представить гомогенным, без различений официоза и андерграунда.

У меня к этому отношение пессимистическое. Все различения закончились с разгоном Государственного центра современного искусства. Сейчас все возвращается к, скажем так, традиционным ценностями, а современное искусство опять пытаются загнать в подполье. Ну, вот есть еще «Винзавод». Пока есть, как мы говорим.

У меня такое ощущение, что современное искусство в широком понимании, начиная с нонконформизма, постепенно уйдет из государственной сферы в частную — галереи, фонды, частные музеи. И все отчасти вернется к советской практике, когда были квартирные выставки и подпольные коллекционеры.

Ну и хорошо. Если про нас забудут и оставят нас в покое, нам только этого и надо, мы будем заниматься своим искусством. Правда, тут есть одно «но». Потому что художник все-таки живет здесь и хочешь не хочешь реагирует. Это раньше художник всю жизнь делал то, чему его научили в академии: натюрморт, пейзаж, портрет, фигура, многофигурные композиции. Сейчас все это во многом отобрали кино, видео и другие медиа. А современное искусство, начиная с поп-арта, расширило круг своих интересов. У Пригова была идея, чтобы все снова называлось изящным искусством, потому что уже нет изобразительности — есть вербальная составляющая и другие темы. А другие темы будут приводить к тому, что в сфере искусства все время будут возникать радикалы, такие как группа «Война». Все равно будут стычки, но не между разными эстетическими системами, а между искусством и властными структурами.

Вы участвовали в одной из первых официально разрешенных выставок неофициального искусства — в Доме культуры на ВДНХ в 1975 году. Там существовала какая-то цензура или самоцензура? Как это было устроено тогда, в 1970-е годы?

Там не было цензуры — в том смысле, как сейчас. Я, конечно, не был в числе организаторов и не знаю, как там все это проходило. Наверное, приходила какая-то комиссия, смотрела. Помню, на ВДНХ собирались выставлять Комара с Меламидом, но они сами отказались — они ждали разрешения на выезд в Израиль и не стали педалировать ситуацию. Но та выставка была эстетическим протестом против засилья соцреализма — в то время никак по-другому нельзя было работать, только как предписано соцреализмом. И работы тогда были эстетического свойства — никаких намеков на какую-то политическую тему, никакой политической эмблематики не было. Сысоев (Вячеслав Сысоев, карикатурист-диссидент, впоследствии осужденный по «порнографической» статье и признанный узником совести.— Weekend) был исключением.

Но ведь в Доме культуры на ВДНХ состоялась первая акция «Гнезда», собственно, и давшая имя группе. Какие-то охламоны сидят в большом гнезде на яйцах, чтобы помочь советскому сельскому хозяйству,— это же ирония, политическая провокация?

Ирония тогда не считывалась — те из начальства, кто смотрел эту выставку, ничего не понимали в этом. Ну лежит гнездо, сидят какие-то пацаны, куриные яйца вокруг — тут же ни к чему не привяжешься, ничего им не пришьешь. Они, конечно, что-то подозревали, но сказать ничего не могли. И потом эта выставка уже была разрешена сверху — спущена сверху, чтобы немножко погасить накал после Бульдозерной и Измайлова. Ведь на утверждение «Гнездо» никто не представлял — там кто что привез, то и привез.

То есть никакого условного выставкома не было?

Нет, просто Таня Колодзей и Миша Одноралов собирали работы — они все это смотрели. Еще, наверное, кто-то был, я не помню. Но они брали всех: это был шанс для художников хоть как-то выставить свою работу — такое искусство ведь нельзя было нигде показать, только своим друзьям.

Известно, что за реакцией Хрущева на выставку в Манеже 1962 года стояла политическая борьба, внутрипартийная и внутрисоюзовская, его подталкивали к тому, чтобы устроить скандал, но формально это была реакция на неправильную эстетику. Получается, что в брежневские времена эстетическая инаковость уже перестала рассматриваться как политическая диверсия?

Во времена Хрущева слово «формализм» еще было с политическим оттенком: «формалист» считался подпевалой западной культуры, западной идеологии. То есть на все навешивался ярлык сопротивления советской власти — однозначно. Ситуация в этом смысле была жестче. Во времена Брежнева эстетика повисла: у них своих дел было полно, а тут еще и художники какие-то вылезли — они не хотели скандалов, это же была эпоха разрядки, когда для нас, для творческой интеллигенции, самым важным стал гуманитарный пакет. Солженицын или Виктор Некрасов — крайний случай, люди, сознательно уходившие в диссидентство. Из художников никто, честно говоря, не собирался в диссиденты, мы просто работали, сидели по своим подвалам, квартирам, мастерским, в политику не лезли — не хотели становиться политиканами. У нас были свои эстетические предпочтения, отнюдь не политические.

И никаких проблем с властями?

У нас получился такой кластер мастерских на улице Рогова — мы там втроем работали, Пригов, Орлов и я. И мы лет пять подряд устраивали вечера, называли их «день открытых дверей»: к нам приходили художники и все, кто интересуется. В моем-то подвале двери вообще не запирались. Как-то зимой мы сидели у меня, о чем-то разговаривали, и вдруг заходит милиционер, в тулупе, в валенках, снег с него сыпется. Мы замолчали, а он посмотрел, посмотрел и вышел. Кто ж его знает, что в милицейскую голову придет?

Это просто приговский герой материализовался и к вам зашел. Однако то «странное» искусство, что выставлялось на ВДНХ как искусство эстетических разногласий с официальной линией, на Западе воспринималось как диссидентское и политическое. И Рабин, и Комар с Меламидом, и позднее журнал «А-Я» как будто бы свидетельствовали о том, что внутри СССР есть некая диссидентская группа художников.

На Западе тоже, знаете, воспринимают, как им выгодно в данный момент. У нас-то были чисто эстетические разногласия, никаких других. Группа «Гнездо» фактически делала заявку на новую стратегию в искусстве — политической составляющей там не было. Я думаю, и Рабин, когда писал свои бараки и паспорта, тоже никакими диссидентствами не занимался: просто он это видел, что видел, то и писал, ему хотелось это выразить вот так. Здесь был протест против несвободы художника. Искусство должно быть свободным. Как говорил Пикассо, искусство может быть только современным, и каждый художник по-своему понимает эту современность и имеет право выражать свой взгляд. У нас была, в общем, очень простая позиция: иметь свой взгляд, а не выражать взгляды, которые тебе диктует бессмертный ЦК КПСС.

Трудно сказать, что соц-арт, работавший с советскими идеологическими клише, был совсем далек от политики.

Наверное, соц-арт воспринимался политически, потому что для нас важна была социальность: эстетический период шестидесятников закончился, соц-арт возник на волне нашего увлечения поп-артом — он был очень энергичный, в нем чувствовался, говоря пафосно, пульс современной жизни. Вокруг меня была живая человеческая жизнь со своими проблемами — как с этим быть? Можно делать какие-то красивые модернистские вещи, заниматься чистым искусством, это тогда тоже было под запретом — меня вот с пейзажами в духе французской живописи начала XX века, с отголосками Дюфи и Дерена, не приняли в Союз художников. Я стал искать свой материал и вышел к идеологии: у них переизбыток консюмеризма, а у нас переизбыток идеологии. Когда я ею занялся, все говорили, что это хуже порнографии. Но меня сразу поддержал Пригов: он тогда писал стихи в стиле Пастернака, Заболоцкого, Ахматовой, Цветаевой, но потом развернулся в ту же сторону идеологического языка. Мы все сошлись на этой почве интереса к поп-арту — Шелковский, Орлов, Пригов, Косолапов, Соков, Комар и Меламид.

Как вы узнавали о поп-арте и вообще о современном западном искусстве?

В конце 1950-х, после Фестиваля молодежи и студентов, в Москве прошел ряд иностранных выставок. Я был на французской выставке в Сокольниках, мне было лет двенадцать, и знаете, что мне запомнилось? Работа Пикассо «Женщина под сосной». Вот с чего это вдруг она мне понравилась, хотя я тогда ничего, кроме Шишкина, Репина и Сурикова, не знал? После этих выставок стали издавать ругательные книжки, Лифшица, «Кризис безобразия», «Модернизм» — мы все их покупали и с такой жадностью смотрели эти плохие черно-белые иллюстрации. Я потом, когда уже в кружке рисования в Доме пионеров преподавал, своим ученикам давал эти книжки, чтобы они тоже знакомились, и на кого-то это повлияло — на Володю Куприянова, например. Еще в Москве был Дом дружбы с народами зарубежных стран — там в 1965 году прошла выставка книг издательства Альберта Скира, книг по современному на тот момент искусству: стояли столики, на них лежали книги, можно было подходить и листать. Мы туда после первого курса пошли, очередь огромнейшую отстояли — из многих книг уже были вырваны страницы с любимыми репродукциями, которые у нас видели только в плохом черно-белом варианте, а тут цветные. И там вечерами показывали фильмы про художников, я посмотрел два, про Пикассо и про Шагала, тоже цветные, в битком набитом зале, не продохнуть. И еще очень важна была Библиотека иностранной литературы: туда записаться было невозможно, потому что нужно было учиться в языковом вузе, все было под строгим контролем. А я, когда учился на худграфе в Пединституте, поступил в языковую спецгруппу — там учили иностранному языку, чтобы люди потом могли преподавать в советских посольствах за рубежом, по крайней мере нам так говорили. Я взял справку, что учусь в спецгруппе и записался в Библиотеку иностранной литературы — у них в свободном доступе лежали все художественные журналы, Artforum. Я первые два месяца почти каждый день туда ходил, смотрел, читал по-английски статьи, книги по теории. Позднее нам привезли книжку про поп-арт Лоуренса Элловея — я ее перевел и раздал перевод всем, Орлову, Пригову, Шелковскому.

В ваших работах чувствуется знакомство со статьями Art & Language и Кошута, с кошутовской полемикой с Гринбергом.

Да, совершенно верно, я все это тогда читал.

Но в то же время я вижу, что ваши работы связаны и с отечественной традицией абсурда. Вот, например, «Сделано в СССР»: что сделано в СССР? эта загадочная вещь в себе? этот возвышенный объект идеологии?

Тогда была кампания по продвижению наших товаров на Запад. Ввели этот знак «сделано в СССР» и ставили его везде. Я решил, что надо брать идеологию и доводить ее до абсурда. В данном случае это такой параллелепипед, похожий на гроб, и на нем надпись «сделано в СССР», выполненная в виде лозунга,— вся страна была завешана этими красными лозунгами с белыми буквами.

В вашем визуальном языке есть две идеологические константы, я их про себя называю «звезды и полосы»: это красная ковровая дорожка с полосами по краям, которая в то же время отсылает к гербовым лентам, и красные пятиконечные звезды. Почему вам важны эти элементы?

Ковровые дорожки были везде, в каждом учреждении, и еще было такое выражение «вызвать на ковер». А звезды — здесь другая история: все было пронизано идеологией, и искусство тоже должно было от нее не отходить, поэтому я беру известные образы, скажем, силуэты «Трех богатырей» или «Рабочего и колхозницы», и замещаю живое содержание этого искусства бесконечным рядом мертвых звезд. Жизнь уходит, жизни нет, она вся находится под этим гнетом — такая была идея. Этот бесконечный ряд звезд оказывает отупляющее воздействие.

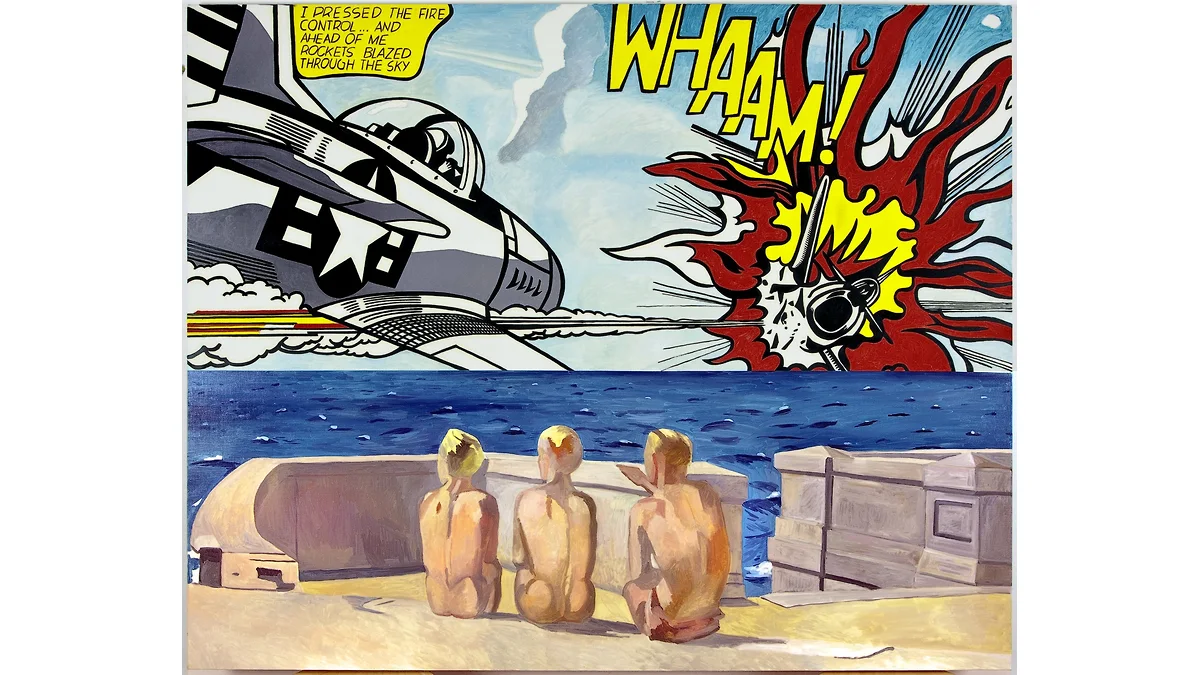

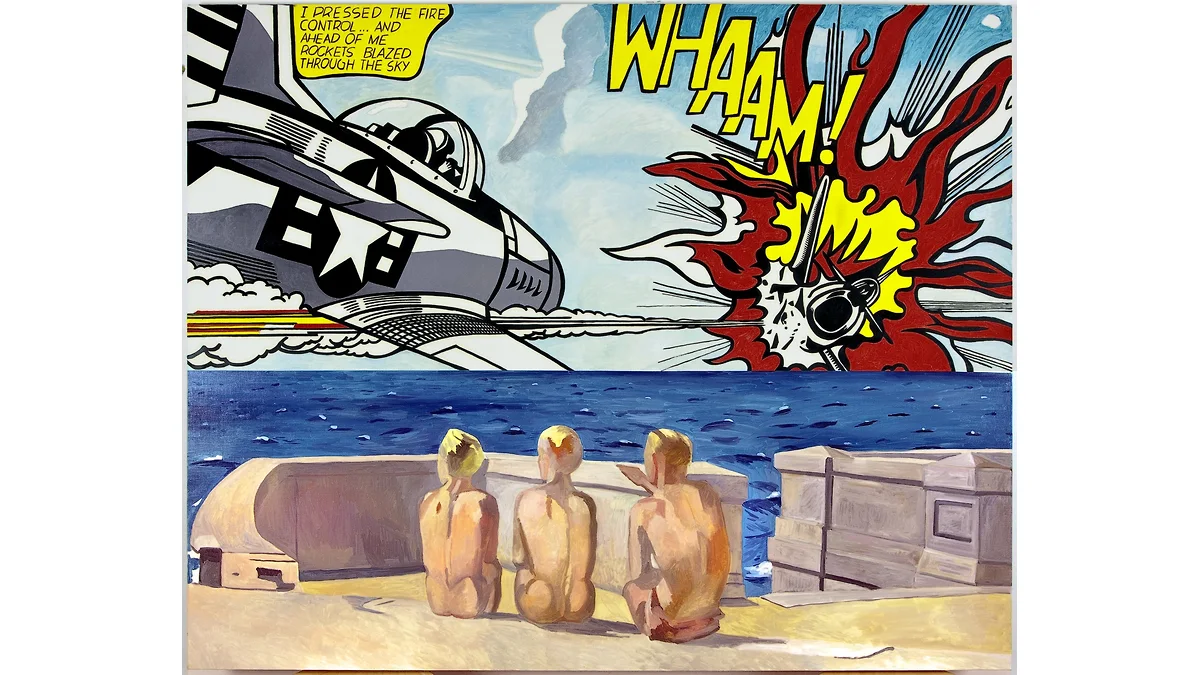

В ваших ассамбляжах часто присутствуют игрушки, вы сделали большую серию с колодами карт, вы все время играете цитатами — например, сталкивая Лихтенштейна и Дейнеку. Вы, наверное, увлекались Бахтиным?

Да, Бахтин — это вы правы. Многие не понимали, чем я занимаюсь, а когда мне попался Бахтин, я проглотил эту книгу и подумал, что она для меня написана. Я сразу понял, как объяснить, что я делаю: я устраиваю карнавал, сопоставляю языки, иду от неприличного языка к каким-то философским размышлениям — туда, наверх.

Вы вернулись из Америки в 1991 году: нет СССР, нет советской идеологии, ваш материал исчез — не осталось языковых конфликтов, не с чем играть. Что делать?

Да, я подумал, что эта эпоха закончилась и надо искать новые пути в искусстве. Пытался найти, но получалось плохо. А потом понял, что все осталось, как было, все то же самое. И я опять вернулся к тому, с чего начинал, стал его расширять, раздвигать — в новые ситуации, которые подбрасывает сама жизнь. Конфликтов я никаких не искал и никогда не ищу, просто когда работаешь с какой-то идеей, ее надо доводить до конца, несмотря ни на что. Как Евреинов говорил, что художник не дает ответа на вопросы,— он их задает, и потому в самом его вопросе уже содержится ответ.

Вопрос был, что стало на место советской идеологии? Не стало ли на место этого советского, интернационального, с авангардом в анамнезе агитационного языка русское народное, посконное, с частушками и сказками?

Совершенно верно. Тогда, помните, искали национальную идею. Кстати, не так давно опять про это заговорили, не к добру. Но я думаю, что это место вакантно: все остальное не тянет на всеобщность, как это было в идее коммунизма, ни церковь, ни национальная идея. Идея коммунизма все покрывала и всем руководила — сейчас нет такого, все-таки они тоже чувствуют, что нет ничего.

На мой взгляд, Ерофеев очень удачно выстроил выставку, показывая, как в вашем искусстве, прямо по Кошуту, стирается различие между картиной и скульптурой, визуальное обогащается текстом, вы обыгрываете столкновение различных языковых систем, как и Art & Language. И здорово, что выставка начинается с «Красного квадрата» — картины Малевича, взятой в раму-зебру, словно запрещающий знак. С западным искусством и его теориями вы тогда были знакомы, а вот знали ли вы русский авангард — его ведь еще не выставляли в музеях? «Красный квадрат» Малевича вы своими глазами не видели?

Совершенно верно, не видел. Даже не знал о его существовании. С «Красным квадратом» такая история: это был 1981 год, Пацюков собирал тексты для журнала «А-Я» о Малевиче и предложил мне написать о «Черном квадрате». Тексты уже написали Булатов, Кабаков. Я говорю Виталию: «Ну что я с ними буду тягаться? Я писать-то не умею, не владею словом, как они, я лучше сделаю работу». И сделал «Красный квадрат». Думаю, раз у Малевича «Черный квадрат», я сделаю красный — не знал, что у него был «Красный квадрат».

Похоже, мы опять приходим к тому, что целые пласты отечественной культуры будут замалчиваться и выпадут из поля зрения.

Ну им культура не нужна же — она нам нужна. Искусство для них где-то там, на задворках их интересов. Приструнить кого-то, напугать могут, но всерьез нами не занимаются. Знаете, нам тут хорошо, когда они там что-то делят. Они про нас забывают начисто, и мы можем немножко вздохнуть. А когда у них все устаканивается, они вдруг про нас вспоминают, пытаются под себя подмять. Мы, конечно, сопротивляемся, барахтаемся, кто-то подминается, кто-то нет. Потом такая стагнация, а потом опять все рушится, и снова свободные времена наступают.

Мне кажется, сейчас нет политического заказа на искусство. Есть политический заказ на некую креативную активность, креативное освоение ресурсов. А искусство вряд ли призовут на службу.

Сейчас нет заказа, я согласен. И все-таки сейчас гораздо лучше для нас, чем в те времена. И правильное слово «креатив»: художники уже не нужны — нужны креативщики. Сейчас эпоха интернета — все там фактически существует. А кто что-то красками делает, то это так... И слава богу. А то как вспомнят.

«Жесткие склейки». Московский музей современного искусства, до 28 января

Фото: Рауль Скрылёв

В Московском музее современного искусства проходит выставка Ростислава Лебедева «Жесткие склейки»: это первая музейная ретроспектива в биографии одного из создателей соц-арта — иронической версии концептуального искусства. «Склейки» действительно оказались жесткими: и сам художник, и куратор выставки Андрей Ерофеев заявили, что примерно треть работ, которые они собирались выставить, была отклонена. В некоторых залах целые стены пустуют, тогда как в экспликациях описываются произведения, которых нет в экспозиции (департамент культуры города Москвы на просьбу обозревателя Weekend прокомментировать изъятие работ не ответил). Имя опального куратора Ерофеева тоже не значится ни в колофоне, ни в авторских экспликациях к выставке. Анна Толстова поговорила с Ростиславом Лебедевым о свободе и запретах в советские и постсоветские времена.

Хочу поздравить вас с первой музейной выставкой, несмотря на обстоятельства. Она ведь к 75-летию готовилась?

Спасибо. Но выставка готовилась еще раньше. Многие московские кураторы, те, с которыми я всю жизнь общаюсь, вели насчет меня переговоры. И каждый раз все это спускалось на тормозах. Андрей Ерофеев еще в конце 2010-х мне говорил, что соц-арт не рекомендуют покупать в Третьяковке. Все мы, на ком висит ярлык «соц-арт», попадаем в не очень желательные художники. Покойный Виталий Пацюков пробовал меня протащить на одну выставку: три раза мои вещи подсовывал — и все никак. Он потом спросил — почему, вроде вещи таки оптимистические, а ему объясняют: нехорошо — слишком много иронии.

Ярлык «соц-арт» висит уже полвека, про вас говорят только с придыханием, «живой классик», но от выставки живого классика обычно не ждешь ничего живого. И вдруг такой скандал: оказывается, искусство, которое давно в учебниках, живо и может задеть чьи-то чувства. А что чувствует художник, 30% работ которого оказалось «нежелательно»?

Ну, неприятно, конечно. Ведь 30% работ департамент культуры убрал уже из того, что мы сами отобрали, отложив то, что явно может не пройти. И неприятно вдвойне, что из списка работ, утвержденных департаментом культуры, начали убирать вещи еще и в музее,— я так понял, что музей просто перестраховывался на всякий случай. Все-таки у нас там один зал точно развалился. Зато ко мне на вернисаже — я не ожидал, что столько народу соберется,— подходили незнакомые люди и говорили, как мы давно ждем вашу выставку. Это приятно, бодрит и призывает к работе.

А что именно не дали выставить?

Как мне сказали, запрещены работы с изображением оружия и государственной символики, даже несуществующего советского государства. Есть запрет на изображения Путина. Традиционно запрещены работы с обнаженным женским телом, да и вообще с обнаженным телом.

Не знала, что они традиционно запрещены.

Нет, это всегда было — обнаженных, если это не классическое искусство, не любили и убирали. Какие-то очень высоконравственные и целомудренные люди этим занимаются. Но потом, вы же знаете, у нас все по указанию сверху делается: неважно, что в законе написано или не написано, есть закон или нет закона, что сверху сказали, то и исполняют. Тема войны, конечно, запрещена. И слово «мир».

Как раз недавно была на выставке в петербургском Манеже, где показывали скульптуру Манизера «Он пишет слово "мир"».

Ее тоже надо запретить. Не углядели. Кадров не хватает квалифицированных.

Насколько я понимаю, ваша настоящая, полная ретроспектива сейчас невозможна еще и потому, что очень много вещей за границей, в западных музеях и частных коллекциях, в США, куда вы уезжали на волне перестроечного успеха и где проработали два года?

У меня все 1980-е фактически в Штатах. Там уже кое-что покупали и привозили в Москву, вот «Славу», например. Я даже следов не знаю, где что, сколько вещей разошлось по частным коллекциям. Где-то в Швеции у меня огромные инсталляции. Я, пока жил в Америке, работал как ненормальный. Помню, мы потом с Иваном Чуйковым говорили, он тоже, как только приехал в Германию, работал так, что галерист его обалдел просто. Это все надежды, надежды: вот мы приедем и покажем, какие мы художники, нас тут вообще расхватывают. И потом я как в сказку попал: жил в Сохо, лофт у меня двухэтажный, магазин, где краски, кисти, холсты и все на свете, под боком, все что хочешь — пожалуйста, только работай. Я и работал как проклятый. Время надежд: верили, что все будет хорошо, теперь-то уж точно.

Мне очень жаль, что на вашей выставке нельзя увидеть работ с нецензурной лексикой, в которых официальный казенный язык сталкивается с живым народным: нет «Частушек», где поверх советского агитплаката пущены советские же матерные частушки, нет «Заветных сказок», где русские народные «сказки для взрослых», собранные Афанасьевым, проиллюстрированы в палехской манере. Понятно, что после «закона о мате» это не может быть выставлено.

Совершенно верно, это даже не обсуждается. Андрей Ерофеев хотел сделать талмуд с этими «Частушками», чтобы он лежал в зале и его можно было бы листать, но я понял, что ничего не получится. И это очень обидно, потому что я работаю с языком, а как можно было пройти мимо такого языкового явления? Что можно противопоставить официальному языку? Только нецензурный — без него ничто не работает, непонятно, о чем речь вообще. В 1990-е годы вышел сборничек русских матерных частушек, «Русские заветные сказки» Афанасьева появились тогда же. В советское время все это было под строжайшим запретом — вплоть до уголовщины, и теперь опять все запретили. Кстати, «Заветные сказки» делали не в Палехе. Я сначала пытался сам писать, но, когда с технологиями познакомился, два мазка сделал, понял, что не смогу: мастеров-миниатюристов в Калининском училище пять лет обучают, они там годами отрабатывают все эти движения. А палешанам проект очень понравился, они хотели работать, но потом отказались: сказали, что они заказы для Лужкова и других официальных лиц делают и не хотят осложнений. Тоже самоцензура. Я в другом месте мастеров нашел, не буду раскрывать где: сделали все бесподобно и с большим энтузиазмом — по моим эскизам, но, поскольку я не знал всей специфики, они сами стали что-то от себя туда добавлять.

Мне на вашей выставке больше всего нравится последний зал с «плохой живописью», потому что он, кажется, единственный, в котором все так, как задумывалось, без изъятий.

Правильно, ни одного изъятия.

И это характерно. В этом зале все, и картины и стены, размашисто замазано краской, как будто бы это спонтанная живопись жеста. В советские времена абстрактный экспрессионизм считался высшей степенью формализма и был под запретом, а теперь он как раз очень приветствуется — такое безобидное искусство, каляка-маляка.

Да, уже разрешено, они поняли, что абстракция — очень удобное искусство, там теперь нет никакой идеологии, она ни к чему не призывает. Хотя на выставке ко мне подходили и говорили, что это похоже на взрывы. Но это уже как бы красота в глазах смотрящего. Хотя вот Юликов говорил, что про его выставку в Третьяковке долго думали, разрешить или нет. А это же чистый модернизм, чистый формализм — возможности фактуры, возможности цвета, когда он становится фактурой.

Ваша выставка на Петровке очень удачно и комично совпала с выставкой Налбандяна — официозный аверс и ироничный реверс советского искусства в одном музее.

Когда мне сказали, что через неделю после моей выставки откроется Налбандян, я подумал, что это какой-то знак свыше, именины сердца, об этом можно было только мечтать.

Выставка Налбандяна сделана хитро: вначале вы проходите по анфиладе, где выставлены его пейзажи, портреты жены и матери, зарисовки из многочисленных заграничных командировок — искусство «для себя», а потом попадаете в анфиладу, где выставлены портреты Брежнева, Хрущева, Сталина, лениниана — искусство «по службе». Нам как бы говорят: Налбандян тоже жил двойной жизнью в искусстве, как и художники андерграунда, которые официально работали на оформительские комбинаты или издательства, а параллельно делали что-то «для себя». Но Налбандян и жену, и товарища Громыко пишет совершенно одинаково, а когда Комар с Меламидом делают портреты своих жен в манере брежневской монументальной агитации, они как раз иронизируют над языковым разрывом между пропагандой и реальностью. Как вы относитесь к современной выставочной практике, когда культурное пространство времен застоя пытаются представить гомогенным, без различений официоза и андерграунда.

У меня к этому отношение пессимистическое. Все различения закончились с разгоном Государственного центра современного искусства. Сейчас все возвращается к, скажем так, традиционным ценностями, а современное искусство опять пытаются загнать в подполье. Ну, вот есть еще «Винзавод». Пока есть, как мы говорим.

У меня такое ощущение, что современное искусство в широком понимании, начиная с нонконформизма, постепенно уйдет из государственной сферы в частную — галереи, фонды, частные музеи. И все отчасти вернется к советской практике, когда были квартирные выставки и подпольные коллекционеры.

Ну и хорошо. Если про нас забудут и оставят нас в покое, нам только этого и надо, мы будем заниматься своим искусством. Правда, тут есть одно «но». Потому что художник все-таки живет здесь и хочешь не хочешь реагирует. Это раньше художник всю жизнь делал то, чему его научили в академии: натюрморт, пейзаж, портрет, фигура, многофигурные композиции. Сейчас все это во многом отобрали кино, видео и другие медиа. А современное искусство, начиная с поп-арта, расширило круг своих интересов. У Пригова была идея, чтобы все снова называлось изящным искусством, потому что уже нет изобразительности — есть вербальная составляющая и другие темы. А другие темы будут приводить к тому, что в сфере искусства все время будут возникать радикалы, такие как группа «Война». Все равно будут стычки, но не между разными эстетическими системами, а между искусством и властными структурами.

Вы участвовали в одной из первых официально разрешенных выставок неофициального искусства — в Доме культуры на ВДНХ в 1975 году. Там существовала какая-то цензура или самоцензура? Как это было устроено тогда, в 1970-е годы?

Там не было цензуры — в том смысле, как сейчас. Я, конечно, не был в числе организаторов и не знаю, как там все это проходило. Наверное, приходила какая-то комиссия, смотрела. Помню, на ВДНХ собирались выставлять Комара с Меламидом, но они сами отказались — они ждали разрешения на выезд в Израиль и не стали педалировать ситуацию. Но та выставка была эстетическим протестом против засилья соцреализма — в то время никак по-другому нельзя было работать, только как предписано соцреализмом. И работы тогда были эстетического свойства — никаких намеков на какую-то политическую тему, никакой политической эмблематики не было. Сысоев (Вячеслав Сысоев, карикатурист-диссидент, впоследствии осужденный по «порнографической» статье и признанный узником совести.— Weekend) был исключением.

Но ведь в Доме культуры на ВДНХ состоялась первая акция «Гнезда», собственно, и давшая имя группе. Какие-то охламоны сидят в большом гнезде на яйцах, чтобы помочь советскому сельскому хозяйству,— это же ирония, политическая провокация?

Ирония тогда не считывалась — те из начальства, кто смотрел эту выставку, ничего не понимали в этом. Ну лежит гнездо, сидят какие-то пацаны, куриные яйца вокруг — тут же ни к чему не привяжешься, ничего им не пришьешь. Они, конечно, что-то подозревали, но сказать ничего не могли. И потом эта выставка уже была разрешена сверху — спущена сверху, чтобы немножко погасить накал после Бульдозерной и Измайлова. Ведь на утверждение «Гнездо» никто не представлял — там кто что привез, то и привез.

То есть никакого условного выставкома не было?

Нет, просто Таня Колодзей и Миша Одноралов собирали работы — они все это смотрели. Еще, наверное, кто-то был, я не помню. Но они брали всех: это был шанс для художников хоть как-то выставить свою работу — такое искусство ведь нельзя было нигде показать, только своим друзьям.

Известно, что за реакцией Хрущева на выставку в Манеже 1962 года стояла политическая борьба, внутрипартийная и внутрисоюзовская, его подталкивали к тому, чтобы устроить скандал, но формально это была реакция на неправильную эстетику. Получается, что в брежневские времена эстетическая инаковость уже перестала рассматриваться как политическая диверсия?

Во времена Хрущева слово «формализм» еще было с политическим оттенком: «формалист» считался подпевалой западной культуры, западной идеологии. То есть на все навешивался ярлык сопротивления советской власти — однозначно. Ситуация в этом смысле была жестче. Во времена Брежнева эстетика повисла: у них своих дел было полно, а тут еще и художники какие-то вылезли — они не хотели скандалов, это же была эпоха разрядки, когда для нас, для творческой интеллигенции, самым важным стал гуманитарный пакет. Солженицын или Виктор Некрасов — крайний случай, люди, сознательно уходившие в диссидентство. Из художников никто, честно говоря, не собирался в диссиденты, мы просто работали, сидели по своим подвалам, квартирам, мастерским, в политику не лезли — не хотели становиться политиканами. У нас были свои эстетические предпочтения, отнюдь не политические.

И никаких проблем с властями?

У нас получился такой кластер мастерских на улице Рогова — мы там втроем работали, Пригов, Орлов и я. И мы лет пять подряд устраивали вечера, называли их «день открытых дверей»: к нам приходили художники и все, кто интересуется. В моем-то подвале двери вообще не запирались. Как-то зимой мы сидели у меня, о чем-то разговаривали, и вдруг заходит милиционер, в тулупе, в валенках, снег с него сыпется. Мы замолчали, а он посмотрел, посмотрел и вышел. Кто ж его знает, что в милицейскую голову придет?

Это просто приговский герой материализовался и к вам зашел. Однако то «странное» искусство, что выставлялось на ВДНХ как искусство эстетических разногласий с официальной линией, на Западе воспринималось как диссидентское и политическое. И Рабин, и Комар с Меламидом, и позднее журнал «А-Я» как будто бы свидетельствовали о том, что внутри СССР есть некая диссидентская группа художников.

На Западе тоже, знаете, воспринимают, как им выгодно в данный момент. У нас-то были чисто эстетические разногласия, никаких других. Группа «Гнездо» фактически делала заявку на новую стратегию в искусстве — политической составляющей там не было. Я думаю, и Рабин, когда писал свои бараки и паспорта, тоже никакими диссидентствами не занимался: просто он это видел, что видел, то и писал, ему хотелось это выразить вот так. Здесь был протест против несвободы художника. Искусство должно быть свободным. Как говорил Пикассо, искусство может быть только современным, и каждый художник по-своему понимает эту современность и имеет право выражать свой взгляд. У нас была, в общем, очень простая позиция: иметь свой взгляд, а не выражать взгляды, которые тебе диктует бессмертный ЦК КПСС.

Трудно сказать, что соц-арт, работавший с советскими идеологическими клише, был совсем далек от политики.

Наверное, соц-арт воспринимался политически, потому что для нас важна была социальность: эстетический период шестидесятников закончился, соц-арт возник на волне нашего увлечения поп-артом — он был очень энергичный, в нем чувствовался, говоря пафосно, пульс современной жизни. Вокруг меня была живая человеческая жизнь со своими проблемами — как с этим быть? Можно делать какие-то красивые модернистские вещи, заниматься чистым искусством, это тогда тоже было под запретом — меня вот с пейзажами в духе французской живописи начала XX века, с отголосками Дюфи и Дерена, не приняли в Союз художников. Я стал искать свой материал и вышел к идеологии: у них переизбыток консюмеризма, а у нас переизбыток идеологии. Когда я ею занялся, все говорили, что это хуже порнографии. Но меня сразу поддержал Пригов: он тогда писал стихи в стиле Пастернака, Заболоцкого, Ахматовой, Цветаевой, но потом развернулся в ту же сторону идеологического языка. Мы все сошлись на этой почве интереса к поп-арту — Шелковский, Орлов, Пригов, Косолапов, Соков, Комар и Меламид.

Как вы узнавали о поп-арте и вообще о современном западном искусстве?

В конце 1950-х, после Фестиваля молодежи и студентов, в Москве прошел ряд иностранных выставок. Я был на французской выставке в Сокольниках, мне было лет двенадцать, и знаете, что мне запомнилось? Работа Пикассо «Женщина под сосной». Вот с чего это вдруг она мне понравилась, хотя я тогда ничего, кроме Шишкина, Репина и Сурикова, не знал? После этих выставок стали издавать ругательные книжки, Лифшица, «Кризис безобразия», «Модернизм» — мы все их покупали и с такой жадностью смотрели эти плохие черно-белые иллюстрации. Я потом, когда уже в кружке рисования в Доме пионеров преподавал, своим ученикам давал эти книжки, чтобы они тоже знакомились, и на кого-то это повлияло — на Володю Куприянова, например. Еще в Москве был Дом дружбы с народами зарубежных стран — там в 1965 году прошла выставка книг издательства Альберта Скира, книг по современному на тот момент искусству: стояли столики, на них лежали книги, можно было подходить и листать. Мы туда после первого курса пошли, очередь огромнейшую отстояли — из многих книг уже были вырваны страницы с любимыми репродукциями, которые у нас видели только в плохом черно-белом варианте, а тут цветные. И там вечерами показывали фильмы про художников, я посмотрел два, про Пикассо и про Шагала, тоже цветные, в битком набитом зале, не продохнуть. И еще очень важна была Библиотека иностранной литературы: туда записаться было невозможно, потому что нужно было учиться в языковом вузе, все было под строгим контролем. А я, когда учился на худграфе в Пединституте, поступил в языковую спецгруппу — там учили иностранному языку, чтобы люди потом могли преподавать в советских посольствах за рубежом, по крайней мере нам так говорили. Я взял справку, что учусь в спецгруппе и записался в Библиотеку иностранной литературы — у них в свободном доступе лежали все художественные журналы, Artforum. Я первые два месяца почти каждый день туда ходил, смотрел, читал по-английски статьи, книги по теории. Позднее нам привезли книжку про поп-арт Лоуренса Элловея — я ее перевел и раздал перевод всем, Орлову, Пригову, Шелковскому.

В ваших работах чувствуется знакомство со статьями Art & Language и Кошута, с кошутовской полемикой с Гринбергом.

Да, совершенно верно, я все это тогда читал.

Но в то же время я вижу, что ваши работы связаны и с отечественной традицией абсурда. Вот, например, «Сделано в СССР»: что сделано в СССР? эта загадочная вещь в себе? этот возвышенный объект идеологии?

Тогда была кампания по продвижению наших товаров на Запад. Ввели этот знак «сделано в СССР» и ставили его везде. Я решил, что надо брать идеологию и доводить ее до абсурда. В данном случае это такой параллелепипед, похожий на гроб, и на нем надпись «сделано в СССР», выполненная в виде лозунга,— вся страна была завешана этими красными лозунгами с белыми буквами.

В вашем визуальном языке есть две идеологические константы, я их про себя называю «звезды и полосы»: это красная ковровая дорожка с полосами по краям, которая в то же время отсылает к гербовым лентам, и красные пятиконечные звезды. Почему вам важны эти элементы?

Ковровые дорожки были везде, в каждом учреждении, и еще было такое выражение «вызвать на ковер». А звезды — здесь другая история: все было пронизано идеологией, и искусство тоже должно было от нее не отходить, поэтому я беру известные образы, скажем, силуэты «Трех богатырей» или «Рабочего и колхозницы», и замещаю живое содержание этого искусства бесконечным рядом мертвых звезд. Жизнь уходит, жизни нет, она вся находится под этим гнетом — такая была идея. Этот бесконечный ряд звезд оказывает отупляющее воздействие.

В ваших ассамбляжах часто присутствуют игрушки, вы сделали большую серию с колодами карт, вы все время играете цитатами — например, сталкивая Лихтенштейна и Дейнеку. Вы, наверное, увлекались Бахтиным?

Да, Бахтин — это вы правы. Многие не понимали, чем я занимаюсь, а когда мне попался Бахтин, я проглотил эту книгу и подумал, что она для меня написана. Я сразу понял, как объяснить, что я делаю: я устраиваю карнавал, сопоставляю языки, иду от неприличного языка к каким-то философским размышлениям — туда, наверх.

Вы вернулись из Америки в 1991 году: нет СССР, нет советской идеологии, ваш материал исчез — не осталось языковых конфликтов, не с чем играть. Что делать?

Да, я подумал, что эта эпоха закончилась и надо искать новые пути в искусстве. Пытался найти, но получалось плохо. А потом понял, что все осталось, как было, все то же самое. И я опять вернулся к тому, с чего начинал, стал его расширять, раздвигать — в новые ситуации, которые подбрасывает сама жизнь. Конфликтов я никаких не искал и никогда не ищу, просто когда работаешь с какой-то идеей, ее надо доводить до конца, несмотря ни на что. Как Евреинов говорил, что художник не дает ответа на вопросы,— он их задает, и потому в самом его вопросе уже содержится ответ.

Вопрос был, что стало на место советской идеологии? Не стало ли на место этого советского, интернационального, с авангардом в анамнезе агитационного языка русское народное, посконное, с частушками и сказками?

Совершенно верно. Тогда, помните, искали национальную идею. Кстати, не так давно опять про это заговорили, не к добру. Но я думаю, что это место вакантно: все остальное не тянет на всеобщность, как это было в идее коммунизма, ни церковь, ни национальная идея. Идея коммунизма все покрывала и всем руководила — сейчас нет такого, все-таки они тоже чувствуют, что нет ничего.

На мой взгляд, Ерофеев очень удачно выстроил выставку, показывая, как в вашем искусстве, прямо по Кошуту, стирается различие между картиной и скульптурой, визуальное обогащается текстом, вы обыгрываете столкновение различных языковых систем, как и Art & Language. И здорово, что выставка начинается с «Красного квадрата» — картины Малевича, взятой в раму-зебру, словно запрещающий знак. С западным искусством и его теориями вы тогда были знакомы, а вот знали ли вы русский авангард — его ведь еще не выставляли в музеях? «Красный квадрат» Малевича вы своими глазами не видели?

Совершенно верно, не видел. Даже не знал о его существовании. С «Красным квадратом» такая история: это был 1981 год, Пацюков собирал тексты для журнала «А-Я» о Малевиче и предложил мне написать о «Черном квадрате». Тексты уже написали Булатов, Кабаков. Я говорю Виталию: «Ну что я с ними буду тягаться? Я писать-то не умею, не владею словом, как они, я лучше сделаю работу». И сделал «Красный квадрат». Думаю, раз у Малевича «Черный квадрат», я сделаю красный — не знал, что у него был «Красный квадрат».

Похоже, мы опять приходим к тому, что целые пласты отечественной культуры будут замалчиваться и выпадут из поля зрения.

Ну им культура не нужна же — она нам нужна. Искусство для них где-то там, на задворках их интересов. Приструнить кого-то, напугать могут, но всерьез нами не занимаются. Знаете, нам тут хорошо, когда они там что-то делят. Они про нас забывают начисто, и мы можем немножко вздохнуть. А когда у них все устаканивается, они вдруг про нас вспоминают, пытаются под себя подмять. Мы, конечно, сопротивляемся, барахтаемся, кто-то подминается, кто-то нет. Потом такая стагнация, а потом опять все рушится, и снова свободные времена наступают.

Мне кажется, сейчас нет политического заказа на искусство. Есть политический заказ на некую креативную активность, креативное освоение ресурсов. А искусство вряд ли призовут на службу.

Сейчас нет заказа, я согласен. И все-таки сейчас гораздо лучше для нас, чем в те времена. И правильное слово «креатив»: художники уже не нужны — нужны креативщики. Сейчас эпоха интернета — все там фактически существует. А кто что-то красками делает, то это так... И слава богу. А то как вспомнят.

«Жесткие склейки». Московский музей современного искусства, до 28 января