Новое начало

30 июня 2023 ● АРТГИД

Как правило, абстрактное искусство, возникшее в СССР в эпоху оттепели, рассматривается лишь как довольно краткий этап стремительной истории искусства — шаг в сторону эмансипации от соцреализма, открывший дорогу к (московскому) концептуализму.

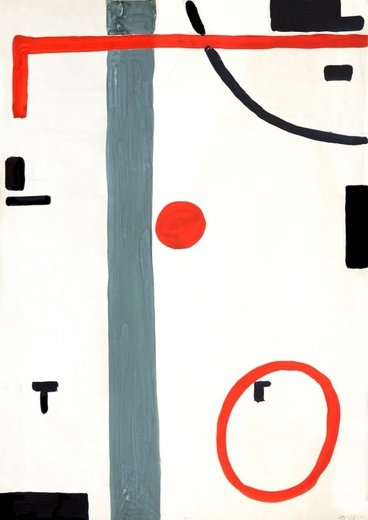

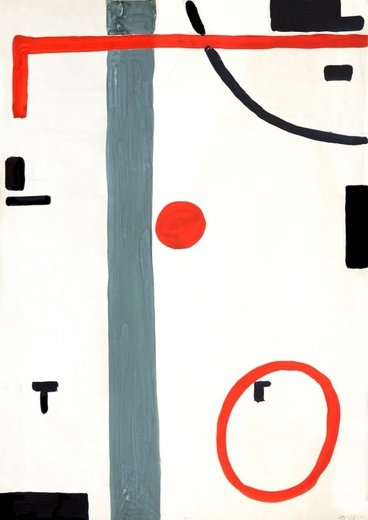

Евгений Михнов-Войтенко. Война и мир, я и оно (из серии «Тюбики»). 1959. Холст, масло. Фрагмент. Коллекция Аслана Чехоева, Новый музей, Санкт-Петербург

Невнимание к абстракции и представление о ней как о коротком промежутке между войной и новыми движениями в современном искусстве (поп-арт, минимализм, концептуализм и т. д.) характерно не только для изучения советского искусства. Тем не менее возможен иной взгляд, смещение фокуса, что позволит не просто внимательнее отнестись к отдельному явлению — послевоенной советской абстракции, но использовать ее как отправную точку для разговора о механизмах, с помощью которых вообще возникало неофициальное искусство в позднем СССР.

В описании и экспонировании позднесоветского искусства абстракция, как правило, попадает в неловкое положение. Она, конечно, обязательно присутствует: невозможно поставить в ряд слова «оттепель», «искусство» и, например, «фестиваль молодежи и студентов», не поместив где-то между ними «абстракцию». В то же время она воспринимается именно так — как один из ритуальных столпов текста/показа, прослойка, этап, ценный не сам по себе, а в качестве симптома эмансипации художниц и художников нового поколения от опостылевшего и вообще вырождающегося соцреализма. Однако стоит отступить от дежурного набора оттепельных клише на шаг, другой, третий — и абстракция понемногу выцветает, блекнет, а по-настоящему интересно критикам и кураторам (может, и зрителям?) становится, только когда в дело вступают игры с контекстами и действительностью, которые можно найти в концептуализме, соц-арте и их непосредственных предшественниках, давно включенных в концептуализмоцентричный канон.

Можно было бы сказать, что это связано с конкретными характеристиками позднесоветского художественного процесса, в особенности с некоторыми устоявшимися стереотипами его описания и анализа. Представления о «вторичности» послевоенного модернизма в СССР, подкрепляемые в том числе слабой музеефицированностью искусства этого периода и очевидной невключенностью его в мировой канон искусства XX века, как ни странно, до сих пор не оставлены в прошлом и встречаются даже в наиболее современных исследованиях[1]. Так что советские абстракционисты 50-х годов и последующих периодов оказываются в «слепой зоне» истории искусства, и Илья Кабаков с полным моральным правом не узнает (или делает вид, что не узнает) критически к нему настроенного Юрия Злотникова на одном из мероприятий в Музее «Гараж»[2].

Клиффорд Стилл. PH-1124. 1954. Холст, масло. Музей Клиффорда Стилла, Денвер

Тем не менее, на мой взгляд, дело не только в специфике конкретного материала и конкретного (локального) контекста. Проблема, кажется, несколько шире — особенно если и смотреть шире. Традиционные формы представления истории искусства, окончательно отшлифованные в минувшем столетии, рассказывают о ней как об исторической цепочке стилей, цепляющихся друг за друга, соперничающих между собой или прорастающих друг из друга. Для послевоенного искусства Европы и США фундаментом и исходной точкой стало новое торжество, «возвращение» абстракции в экспрессивной и почти автоматической ее форме — и примечательно, кстати, что советское искусство на этом историческом этапе вполне совпадает с общемировыми тенденциями, которые проявляются в тот же момент не только в европейском культурном ареале, но и в таких местах, как Япония или Бразилия. Исчерпывающе описывает эту тенденцию Екатерина Андреева, указывая, что абстракция в 50-е «возвращает себе силу эсперанто современности»[3].

Нельзя, однако, не заметить, насколько коротким оказывается этот период торжества беспредметного искусства: еще не отгремели крупные международные показы Нью-Йоркской школы по всей Европе (с заездом в СССР в 1959 году), а ассамбляжи Роберта Раушенберга, хеппенинги Аллана Капроу, муляжи Класа Ольденбурга и, конечно, шелкографии Энди Уорхола вытесняют с рампы героические, но скучноватые по новым меркам (а главное — смертельно серьезные) холсты экзистенциально настроенных абстракционистов. История искусства на сумасшедшей скорости уносится дальше, заинтересованная в практиках, которые подвергают сомнению статус искусства и его сущность, ставят под вопрос его границы и вообще предлагают совершенно невиданные медиумы для своего воплощения.

Хелен Франкенталер. Холодное лето (Cool Summer). 1962. Холст, масло. Фонд Хелен Франкенталер, Нью-Йорк

Здесь зарождается трещина, которая разрастается сразу несколькими чрезвычайно интересными (на мой взгляд) проблемами. То, что историки убежали куда-то далеко «вперед», преследуя формальные и концептуальные инновации поп-артистов, минималистов и концептуалистов, не поставило точку в карьерах абстракционистов. Хорошо, некоторые из них прожили не дольше, чем мировая мода на них, но многие еще долго продолжали работать. Среди них были и художники младшего поколения, и мэтры. С одной стороны, подобная ситуация открыла дорогу процессу музеефикации и коммерциализации абстрактного экспрессионизма, он быстро превратился из контркультурного движения в непременное украшение домов представителей истеблишмента — что тоже способствовало пренебрежению со стороны влиятельных критиков левого толка[4]. С другой стороны, искусство этих художни_ц, в том числе относящихся к новому поколению, ровесников и ровесниц Энди Уорхола или Сола Левитта, как будто заведомо лишалось (в глазах все тех же критиков) какого бы то ни было новаторского потенциала или той эфемерной субстанции, что до сих пор старомодно называется «художественной ценностью». К их числу относится, например, Хелен Франкенталер (1928–2011), чьи формотворческие достижения оказались надолго затенены «титанами» Нью-Йоркской школы и были по-настоящему осмыслены только в последние десятилетия XX века[5]. И ровно то же применимо к практике одной из старших представительниц школы, Ли Краснер: ее, несмотря на уже изрядное количество ярких выставок и множество популярных и научных публикаций, все еще продолжают «открывать» даже на заре третьего десятилетия XXI века[6].

Таким образом, и в евроамериканском контексте абстракция попадает в неловкое положение, о котором я говорил вначале. В дискурсе об искусстве она оказывается привязана к конкретному моменту, становится ступенькой и этапом — чуть более длинным, чем соответствующая стадия в позднесоветской культуре, но сути дела это не меняет. И уже раздаются вполне резонные критические реплики[7] о том, что абстрактный экспрессионизм середины — второй половины минувшего столетия не исчерпывается героической и подчеркнуто маскулинной фигурой Джексона Поллока и не оканчивается с его же трагической пьяной смертью. Подходящей проясняющей иллюстрацией этого утверждения служит следующее соображение: если исходить из того, что абстрактное искусство — не конкретная, локальная форма, не «изм», не один из множества художественных языков, а скорее новый способ помыслить языки, принципиально иной модус (художественной) коммуникации, то логично ожидать от него потенциала (и, соответственно, продолжительности исторической жизни), как минимум сравнимого с классической западноевропейской живописью (начинающейся примерно с Джотто).

Виллем де Кунинг. Раскопки. 1950. Холст, масло. Чикагский институт искусств

Любопытно, что и в той самой историографии, которая отчасти закрепила «неловкое положение» абстракции, в последние годы происходят некоторые сдвиги. Например, можно обратить внимание на одну из последних монографий Розалинд Краусс, известнейшей представительницы журнала October. Краусс «вернулась к истокам» и в 2016 году выпустила небольшую книгу про Виллема де Кунинга, художника, которому были посвящены ее первые, ученические работы[8]. Вместе с тем можно лишь бегло просмотреть том «Искусство с 1900 года», чтобы увидеть, что де Кунинг выступает там едва ли не в роли воплощения всего того, за что абстрактный экспрессионизм критикуется авторами: «салонный» вариант некогда революционного течения, нравящийся зрителям и легко получающий благосклонность критиков, фиксируется в «автографизме» художника, который, изобретя свой почерк, впоследствии на протяжении многих лет занимается исключительно самоповторами. Тем не менее спустя полтора десятилетия после выхода этого коллективного opus magnum Краусс — надо сказать, не вдаваясь в подробные теоретические обоснования своего отступления — с большой увлеченностью и вполне серьезно размышляет над смысловыми и формальными импликациями знаменитых декунинговских «Раскопок» и его же серии «Женщин», а также о том, как художник позиционирует себя по отношению к художественному процессу.

Продолжая цепочку и возвращаясь к советской ситуации, следует, конечно же, обратиться к опубликованной в начале прошлого года монографии Маргариты Тупицыной о творчестве Лидии Мастерковой[9]. Параллельность ситуаций вполне очевидна: Тупицына не только посвятила долгие годы исследованиям московского концептуализма (а еще очень успешному кураторскому продвижению этого искусства на мировых площадках), но и является непосредственной ученицей («аспиранткой») Краусс в Нью-Йоркском университете. Связь между двумя монографиями усиливает и то, что Тупицына прямо ссылается на Краусс в предисловии. Обосновывая свое обращение к творчеству абстракционистки, принадлежащей к первому поколению послевоенных неофициальных художни_ц, авторка довольно неопределенно говорит о глобализации мира искусства и коллапсе канонов, связанном с уничтожением поддерживавших эти каноны границ (мне кажется, я купил эту книжку в январе 2022 года), который, по ее словам, пошел на пользу тем, кого прежде в каноны не включали, в том числе «московским нонконформистам калибра Лидии». Имплицитно присутствующая аффирмация («калибр» предполагает иерархию и высокое положение в ней предмета исследования), однако, сочтена недостаточной — далее исследовательница ссылается на авторитет Краусс. Объясняя — вслед за американским рецензентом книги Краусс — ее «поворот» к де Кунингу «возвращением» к личным пристрастиям и интересам, Тупицына завершает это рассуждение цитатой, которой мне бы хотелось поделиться: «…Глобализация искусства и его институций на самом деле выявляет не общность интересов, а склонность к личностной ориентации, и приводит к зацикливанию на своем микрокосмосе даже в случае тех, кто всегда стремился к созданию универсальных художественных структур и теоретических конструктов. Другими словами, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Похоже, что именно такой импульс сыграл роль и в моем решении развернуться в сторону прошлого и написать книгу о Лидии Алексеевне Мастерковой. Ведь ее канон абстрактного искусства был моим первым домашним университетом, инициировавшим меня в мир искусства с конца по системе русского футуризма»[10].

Лидия Мастеркова. Композиция №28. 1960-е. Бумага, смешанная техника. Собрание Дениса Химиляйне

Глобализация используется здесь не только как универсальная объяснительная конструкция, но и как оправдание и оттенение личностной ориентации авторки в ее выборе предмета исследования. Несмотря на то, что я никак не могу согласиться с Маргаритой Тупицыной в целом — даже не с ее мыслями о глобализации и институциях, а насчет ориентации на «универсальные структуры и конструкты», — я совершенно согласен с использованием личного опыта и личных пристрастий в качестве компаса для определения объекта исследования. Тем более в таких случаях, когда личный опыт — как у Тупицыной — непосредственно вписан в историю искусства, о которой собираешься говорить.

На первый взгляд, перед нами казусы, случайности, исключения — тем более что один (Краусс) используется для легитимации другого (Тупицына). Однако даже эти эксцессы требуют объяснения, и было бы наивно сводить его к простым «вкусовым пристрастиям» или даже ностальгии именитых специалисток по чему-то простому и красивому. Остро заточенные концептуальные инструменты, составляющие арсенал обеих, пришли бы в негодность, окажись исследуемый материал плоским. Искусство Виллема де Кунинга и Лидии Мастерковой содержит в себе множество аспектов, пересекает множество контекстов — и оказывается захватывающим объектом исследований.

А переходя от казусов к, скажем осторожно, тенденциям, легко можно дополнить этот ряд новой монографией[11] выдающейся гендерной исследовательницы искусства Гризельды Поллок, еще одной из наиболее влиятельных искусствоведок сегодняшнего дня. В 2022 году она выпустила книгу, посвященную Ли Краснер — пионерке послевоенной абстракции. Возможность сейчас продолжать плодотворный и содержательный разговор о Краснер — еще один аргумент, подтверждающий, что из «неловкого положения» следовало бы выбраться как можно скорее.

Евгений Рухин. Без названия. 1972. Холст, смешанная техника. Источник: remote.bukowskis.com

В отношении советской послевоенной абстракции первый шаг достаточно очевиден: следует отказаться от упрощающих трактовок и научиться распутывать узел, в который в «оттепельном» контексте перемешались понятия «абстракция» и «современное искусство». Выше я уже приводил слова Екатерины Андреевой об «эсперанто современности» — та же проблема описана и в статье Джейн Шарп, которая так и называется: «Абстрактный экспрессионизм как модель “современного искусства” в Советском Союзе»[12]. Эту неразделенность имел в виду Евгений Рухин, когда говорил, что хочет «стать абстрактным художником»: он подразумевал «современным»[13].

Абстракция действительно играла роль «другого» для соцреализма[14]. Но фокус на этом аспекте возвращает нас к исходной точке: абстрактное искусство — инструмент эмансипации и не более. Когда сдвиг происходит, когда, скажем так, «из духа оттепели» рождается новый модернизм, который затем встает на ноги и обретает уверенность, абстракция отбрасывается как уже ненужные ходули — и возникает концептуализм. Такая схема просматривается в работах Екатерины Деготь[15] и некоторых других критиков и историков искусства. Примечательным образом обращается к абстракции все та же Маргарита Тупицына. Она, в ранней книге утверждавшая[16], что между авангардом и «диссидентским модернизмом» (ее термин) пролегает пропасть и пустота (Сталин пробрался даже в мастерские), в более поздней работе уже полагается на выбивающиеся из всех общепринятых хронологий истории искусства абстрактные картины Родченко как на художественное диссидентство и мост, связывающий эксперименты 20-х и 50-х[17]. Именно «переизобретение абстракции» в послевоенные годы она считает дорогой от Родченко к Кабакову. Абстракция вновь предстает этапом на пути к концептуализму, важной, но промежуточной вехой — впрочем, здесь уже присутствует намек на концептуальную самоценность. Ведь именно движение в сторону от буквально-репрезентативного соцреализма, трактованное не только как эстетический бунт, но и как политический жест (пусть и не всегда осознающий себя таковым), и сделало возникновение концептуализма возможным. При схожести общих предпосылок подобная трактовка представляется движением в глубину по сравнению с концепцией Деготь[18].

Владимир Слепян. Абстрактная композиция. 1958. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Мне кажется, что абстракция может принести еще больше пользы исследователям, если постараться сместить фокус ее рассмотрения. Стоит подойти к абстрактному послевоенному искусству не как к моде и «поветрию» среди молодых оттепельных художников, а как к смене формальной и концептуальной парадигмы и вместе с тем как к совокупности отдельных фигур и групп. Подробное их исследование поможет пересмотреть, например, механизмы возникновения неофициального искусства вообще.

Для этого обратимся к одному «кругу», который, правда, может называться таковым лишь с известной долей условности. В центре этой воображаемой геометрической формы размещается Владимир Слепян — художник, литератор, культуртрегер (как сказали бы сегодня), одна из важнейших фигур в истории советского послевоенного искусства. Он известен по своим причудливым техническим (можно даже немного неаккуратно сказать «технократическим») живописным экспериментам, в которых задействовал пылесос и насос от велосипеда для разбрызгивания краски, а также благодаря ранней эмиграции, которая произошла уже в самом конце 50-х, то есть в эпоху, когда среди неофициальных художников почти никто подобный сценарий всерьез не рассматривал.

Если видеть в истории искусства череду произведений и/или формальных экспериментов, то роль Слепяна в ней окажется совсем невелика. Примечательно, что собственно артефактов, готовых и вещественных произведений искусства, от него почти не осталось. В отличие от Леонардо да Винчи, чьих (более-менее) достоверных работ сегодня насчитывается пара десятков, Владимиру Слепяну приписываются единицы картин, чье местонахождение известно — их можно буквально пересчитать по пальцам одной (!) руки.

Однако в истории взаимодействия разных художественных кругов, поколений и центров в оттепельном СССР Слепян — ключевая фигура. Задолго до того, как Евгений Рухин и Юрий Жарких повадились ездить из Ленинграда в Москву для установления контактов с Оскаром Рабиным и компанией, Слепян отправился из Москвы в Ленинград и открыл там для себя Олега Целкова, чье искусство начал активно пропагандировать в столице. Пошагово документировать процесс проникновения Слепяна в круги молодых ленинградских экспериментаторов сегодня, кажется, невозможно, а ведь было бы чрезвычайно интересно: почему он обратил свой взгляд именно в сторону студентов и студенток Театрального института, учеников выдающегося художника и режиссера Николая Акимова? Но можно предполагать, что эти молодые люди представляли собой нечто выдающееся в ленинградском культурном ландшафте — ведь, в конце концов, это был первый набор Акимова в институте, и скучноватое название специальности, к которой он готовил («художник-технолог сцены») не могло обмануть: здесь учили быть экстраординарными, в той же мере, в какой таким был сам учитель. Как заметила Екатерина Андреева, именно из мастерской Акимова вышли некоторые наиболее яркие ленинградские абстракционисты, а что может быть более экстраординарным в советские 50-е, да еще и в городе, где идеологический контроль над культурой ощущался особенно сильно, не считаясь ни с какой оттепелью?

Михаил Кулаков. Война за мир. 1960. Бумага, картон, тушь. Courtesy Московский музей современного искусства

Слепян сошелся с Целковым и его однокурсниками, среди которых была и молодая пара — Софья Филькинштейн и Евгений Михнов-Войтенко, театральные экспериментаторы, чьи пути впоследствии разительно разошлись: первая уехала в Москву и работала в театре, а второй превратился в одного из самых крупных абстракционистов второй половины ХХ века.

Исследовательница биографии и творчества Слепяна, Евгения Кикодзе, недвусмысленно относит Софью и Евгения к ленинградскому кругу общения московско-парижского культуртрегера[19]. Тем не менее она не идет дальше перечисления, тем более что о художественных связях по факту знакомства судить не приходится. Но в том же издании, посвященном Слепяну, помещена фотография, взятая из домашнего архива Юрия Злотникова и нужная составительницам книги именно для того, чтобы показать читателям лицо художника. Фотография подписана как «Юрий Злотников и неизвестный», но в неизвестном нетрудно узнать Евгения Михнова-Войтенко[20].

Через Слепяна как фигуру-посредника и благодаря этой совместной фотографии мы можем с определенной уверенностью утверждать, что Злотников и Михнов были как минимум знакомы. Делать сенсационные и далекоидущие выводы опасно, но невозможно отрицать примечательность этого факта. Оба художника уже во второй половине 50-х разработали оригинальные абстрактные художественные системы и методы, которые явственно выделяются из общего ряда позднесоветских абстрактных экспериментов. «Сигнальная система» Злотникова относится к 1957–1962 годам[21], «Тюбики» Михнова-Войтенко создавались в 1956–1959 годы[22]. Я не буду останавливаться на этих системах подробно, тем более они уже неплохо описаны. Здесь важно лишь то, что два художника достигли зрелости и оригинальности в период, когда другие яркие позднесоветские абстракционисты еще только осваивались с Поллоком и Кляйном и предпринимали первые робкие попытки эмансипироваться от мощных зарубежных влияний[23].

Юрий Злотников. Из серии «Сигнальная система». 1957‒ 1962. Бумага, гуашь. Собрание фонда семьи Цукановых

Юрий Злотников и, предположительно, Евгений Михнов-Войтенко. Фотография из книги «Владимир Слепян. Трансфинитное искусство». М.: Grundrisse, 2018

Нелепо было бы объяснять эти два прорыва размытым «влиянием» или не менее размытым «импульсом», но следует упомянуть одно важное событие. Весной 1956 года в Москву приезжал Давид Бурлюк — как известно, «отец русского[24] футуризма». Среди многочисленных визитеров к нему буквально ворвался Владимир Слепян, на которого Бурлюк отвел вместо обещанных 15 минут едва ли не целый день. Сообщается[25], что яркий деятель американского художественного мира сообщил Слепяну в том числе о дриппинге Джексона Поллока, на тот момент еще живого.

Источником для размышлений Слепяна (и всех, кому он мог рассказать об этом) оказывается не столько визуальное знакомство с искусством наиболее известного из нью-йоркских абстрактных экспрессионистов, сколько рассуждения о методе. Это представляется мне примечательным, ведь и Злотников, и Михнов, и сам Слепян в своих новациях и экспериментах стремились именно разработать метод, который имел бы теоретическую платформу. Это, очевидно, и отличает их от всех тех, чья абстракция отталкивается от визуального воздействия конкретных работ конкретных художников. Как нетрудно заметить, даже насос с пылесосом Слепяна разительно отличается от всего, что делал Поллок, равно как и системы Злотникова и Михнова[26].

После эмиграции Владимир Слепян, оказавшийся в Париже, продолжил разработку именно теоретической стороны своего искусства. Главным результатом стал его манифест «Трансфинитное искусство» (1961), где он предложил устранить главный мешающий новому искусству фетиш — картину, которая получается в итоге. «Живопись действия» он понимал максимально радикально: процесс не просто важнее результата — результата как конечной зафиксированной точки вообще не должно быть, а искусству следует отказаться от идеи конечности художественного процесса. Поэтому он устраивал сессии, на которых публично погружался в трансфинитный процесс — спонтанно покрывал краской полотна в десятки метров длиной, останавливаясь только от физического изнеможения.

Евгений Михнов-Войтенко. Рукопожатие. 1961. Картон, нитроэмаль. Собрание Людмилы Хозиковой

Евгений Михнов-Войтенко параллельно с этим работал над синтезом процесса и результата, над мгновенностью произведения искусства — для него процесс тоже оставался на первом месте. Оба художника рассуждали о порождающем искусство состоянии, полутрансе, в который необходимо себя привести — и почти синхронно говорили о периодах осмысления, «синтеза», которые непременно должны трансу предшествовать: случайность представлялась обоим несовместимой с искусством и профанирующей саму его идею.

Подробное сопоставление теоретических выкладок двух художников должно стать (и станет) предметом отдельного исследования — и все же важно зафиксировать, что наиболее ранние и в некотором смысле наиболее оригинальные проявления советской послевоенной абстракции созданы и развивались на теоретической основе и начинались с методологического поиска, а не визуального впечатления. Хотя никаких документальных подтверждений этому нет, все же нетрудно предположить, что Слепян и Михнов (а может быть, с ними и Злотников) обсуждали искусство и новые методологические подходы к его созданию.

Установление подобного фундамента может иметь важные последствия. Во-первых, существование такого интергородского «круга» (пусть и недолгое) оказало влияние на искусство обоих городов в дальнейшем. Во-вторых, послевоенная советская абстракция, увиденная с такого ракурса, оказывается гораздо более своеобразным явлением, чем она же, но выводимая из расплывчатого визуального «влияния» крупных выставок 50-х. А значит, она заслуживает гораздо более пристального внимания — которое неизбежно выведет внимающих за хронологические пределы (слишком) узкой оттепельной рамки.

ПРИМЕЧАНИЯ

^ The Oxford Handbook of Soviet Underground Culture / Ed. by Mark. Lipovetsky, Ilja Kukuj, Tomáš Glanc, Maria Engström, Klavdia Smola. N.Y.: Oxford University Press, 2021. — (Oxford Handbooks Online).

^ Фрагмент паблик-тока между Ильей Кабаковым и Джоном Балдессари, в который вмешался Юрий Злотников. Кабаков его, видимо, не узнал, хотя, может, это было всего лишь художественное действо? (URL: https://www.youtube.com/watch?v=Dqi9yOlOaWU).

^ Екатерина Андреева. Евгений Михнов. Бесконечные множества // Она же. Все и Ничто: Символические фигуры в искусстве второй половины ХХ века. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2019. С. 177. Примечательно, что подобная метафора по отношению к распространению абстракции в мире после Второй Мировой войны возникает и в другом месте (и тоже в контексте советской ситуации): в 2003 году Джейн Шарп говорит о «глобализации абстракции как лингва франка рассеянной [по миру] культурной элиты» (Jane Sharp, Identity and Resistance: Late Soviet Abstract Painting in the Dodge Collection / Zimmerli Journal. 2003. Part 1. Vol. 1. P. 8). Если добавить к этому тот факт, что некоторые (как минимум советские) художники тоже использовали эту метафору и говорили о своей живописи как о языке (например, Евгений Михнов-Войтенко), то можно задуматься о продуктивности анализа абстрактного искусства как текста. Подобная возможность, как представляется, заложена в самом объекте исследования.

^ В первую очередь я имею в виду авторов журнала October, да и в целом ориентируюсь на американский контекст, не имея возможности охватить все прочие. Не будучи поклонником идеи «истории мирового искусства», сводимой, как правило, к одной «западной линии», я все же вынужден опираться на подобную одномерную конструкцию хотя бы потому, что позднесоветское искусство, о котором в конечном счете и идет речь, можно соотнести только с западным художественным контекстом, при всей уязвимости этого представления.

^ Например: Lisa Saltzman, Reconsidering the Stain: on Gender and the Body in Helen Frankenthaler’s Painting // Friedel Dzubas: Critical Painting. Medford, MA: Tufts University Press, 1998; Alison Rowley, Helen Frankenthaler: Painting, History, Writing Painting. London: I. B. Tauris, 2007.

^ Griselda Pollock. Killing Men & Dying Women: Imagining Difference in 1950s New York Painting. Manchester: Manchester University Press, 2022.

^ Там же.

^ Rosalind E. Krauss. Willem de Kooning Nonstop. Cherchez la femme. Chicago: The University of Chicago Press, 2016.

^ Маргарита Мастеркова-Тупицына. Лидия Мастеркова: право на эксперимент. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2022.

^ Там же. С. 14.

^ Griselda Pollock. Op. cit.

^ Jane Sharp, Abstract Expressionism as a Model of “Contemporary Art” in the Soviet Union // Abstract Expressionism. The International Context. Edited by Joan Marter. New Brunswick, New Jersey, and London, 2007. P. 82–95.

^ Воспоминания Марины Унксовой отчетливы: «А потом, где-то в середине студенческих лет [Рухин учился на Геологическом факультете Ленинградского университета в 1961–1966 годах. — Г.С.], его осенила мысль “сделаться абстрактным художником”. Помню, что именно такая формулировка распространилась по знакомым и вызвала всеобщее удивление».

^ См.: Jane Sharp, Abstract Expressionism as a Model of “Contemporary Art” in the Soviet Union.

^ Екатерина Деготь. Русское искусство ХХ века. М.: Трилистник, 2000.

^ Margarita Tupitsyn. Margins of Soviet Art. Milan: Politi, 1989.

^ Margarita Tupitsyn. Moscow Vanguard Art: 1922-1992. New Haven: Yale University Press, 2017.

^ Как я говорил в некоторых других местах, Деготь настаивала на чем-то вроде «программной вторичности» послевоенного модернизма, неспособного угнаться за модернизмом западным и в лучших своих проявлениях делающего эту неспособность своим концептуальным содержанием (см., например, Георгий Соколов. Культура позднесоветского андеграунда: новые исследования // Новое Литературное Обозрение. 2022. №5 (177)).

^ Евгения Кикодзе. Владимир Слепян — Эрик Пид. К попытке постоянного становления // Владимир Слепян. Трансфинитное искусство. М.: Grundrisse, 2018.

^ Нечеткость фотографии оставляет некоторое место для сомнений, но сестра Михнова, Людмила Хозикова, с определенной долей уверенности подтвердила, что на фото изображен именно он. Она даже опознала свитер, в который Михнов на этом снимке одет.

^ Первая, еще не «сигнальная», абстракция Злотникова, которая, впрочем, тоже разительно выделяется на фоне абстрактно-экспрессионистских экспериментов других советских художников этого поколения, датируется 1955 годом. Это «Счетчик Гейгера» из собрания Третьяковской галереи.

^ Существует примерно восемь или десять больших холстов, относимых к этой серии. Наиболее ранний из них, предположительно, относится к 1957 году. Однако Михнов создал большое количество (десятки или даже сотни, на сегодня точный подсчет затруднен из-за рассеянности наследия художника по частным коллекциям России и Европы) «малых» «тюбиков» на листах ватманского формата, и в живописную ткань некоторых из них отчетливо вплетена дата «1956».

^ Наиболее яркие фигуры — Лидия Мастеркова и Владимир Немухин. Несмотря на отдельные яркие проявления конца 1950-х («Весна в городе» Немухина, 1958) и то, что сама Мастеркова относила начало своей работы с абстракцией к 1955 (?) году, ни в одном из существующих описаний их творчества (равно как и в каталогах) не приведено ни одной абстрактной работы, созданной ранее 1958 года. Принято считать, что особенную роль в их развитии как абстракционистов сыграла Американская выставка, состоявшаяся в 1959 году.

^ Сегодня как никогда очевидна условность этого титула применительно к уроженцу Харьковской губернии, прославившемуся в Москве, пожившему несколько лет в Японии и на несколько десятилетий осевшему в США.

^ См.: Владимир Слепян. Трансфинитное искусство. М.: Grundrisse, 2018.

^ Впрочем, следует сделать существенную оговорку. В свои последние годы Поллок, как известно, использовал метод выдавливания краски из тюбика прямо на холст. Невозможно установить, упоминал ли Бурлюк об этом в разговоре со Слепяном. Но для Поллока это было просто очередным средством в арсенале экспериментальных приемов, да и его подход к композиции и организации картины не претерпел существенных изменений только оттого, что он начал выдавливать краску. Михнов использовал «тюбичный метод» совершенно иначе, и именно формальные и визуальные особенности этого метода образовали в результате конкретный живописный язык.

Невнимание к абстракции и представление о ней как о коротком промежутке между войной и новыми движениями в современном искусстве (поп-арт, минимализм, концептуализм и т. д.) характерно не только для изучения советского искусства. Тем не менее возможен иной взгляд, смещение фокуса, что позволит не просто внимательнее отнестись к отдельному явлению — послевоенной советской абстракции, но использовать ее как отправную точку для разговора о механизмах, с помощью которых вообще возникало неофициальное искусство в позднем СССР.

В описании и экспонировании позднесоветского искусства абстракция, как правило, попадает в неловкое положение. Она, конечно, обязательно присутствует: невозможно поставить в ряд слова «оттепель», «искусство» и, например, «фестиваль молодежи и студентов», не поместив где-то между ними «абстракцию». В то же время она воспринимается именно так — как один из ритуальных столпов текста/показа, прослойка, этап, ценный не сам по себе, а в качестве симптома эмансипации художниц и художников нового поколения от опостылевшего и вообще вырождающегося соцреализма. Однако стоит отступить от дежурного набора оттепельных клише на шаг, другой, третий — и абстракция понемногу выцветает, блекнет, а по-настоящему интересно критикам и кураторам (может, и зрителям?) становится, только когда в дело вступают игры с контекстами и действительностью, которые можно найти в концептуализме, соц-арте и их непосредственных предшественниках, давно включенных в концептуализмоцентричный канон.

Можно было бы сказать, что это связано с конкретными характеристиками позднесоветского художественного процесса, в особенности с некоторыми устоявшимися стереотипами его описания и анализа. Представления о «вторичности» послевоенного модернизма в СССР, подкрепляемые в том числе слабой музеефицированностью искусства этого периода и очевидной невключенностью его в мировой канон искусства XX века, как ни странно, до сих пор не оставлены в прошлом и встречаются даже в наиболее современных исследованиях[1]. Так что советские абстракционисты 50-х годов и последующих периодов оказываются в «слепой зоне» истории искусства, и Илья Кабаков с полным моральным правом не узнает (или делает вид, что не узнает) критически к нему настроенного Юрия Злотникова на одном из мероприятий в Музее «Гараж»[2].

Клиффорд Стилл. PH-1124. 1954. Холст, масло. Музей Клиффорда Стилла, Денвер

Тем не менее, на мой взгляд, дело не только в специфике конкретного материала и конкретного (локального) контекста. Проблема, кажется, несколько шире — особенно если и смотреть шире. Традиционные формы представления истории искусства, окончательно отшлифованные в минувшем столетии, рассказывают о ней как об исторической цепочке стилей, цепляющихся друг за друга, соперничающих между собой или прорастающих друг из друга. Для послевоенного искусства Европы и США фундаментом и исходной точкой стало новое торжество, «возвращение» абстракции в экспрессивной и почти автоматической ее форме — и примечательно, кстати, что советское искусство на этом историческом этапе вполне совпадает с общемировыми тенденциями, которые проявляются в тот же момент не только в европейском культурном ареале, но и в таких местах, как Япония или Бразилия. Исчерпывающе описывает эту тенденцию Екатерина Андреева, указывая, что абстракция в 50-е «возвращает себе силу эсперанто современности»[3].

Нельзя, однако, не заметить, насколько коротким оказывается этот период торжества беспредметного искусства: еще не отгремели крупные международные показы Нью-Йоркской школы по всей Европе (с заездом в СССР в 1959 году), а ассамбляжи Роберта Раушенберга, хеппенинги Аллана Капроу, муляжи Класа Ольденбурга и, конечно, шелкографии Энди Уорхола вытесняют с рампы героические, но скучноватые по новым меркам (а главное — смертельно серьезные) холсты экзистенциально настроенных абстракционистов. История искусства на сумасшедшей скорости уносится дальше, заинтересованная в практиках, которые подвергают сомнению статус искусства и его сущность, ставят под вопрос его границы и вообще предлагают совершенно невиданные медиумы для своего воплощения.

Хелен Франкенталер. Холодное лето (Cool Summer). 1962. Холст, масло. Фонд Хелен Франкенталер, Нью-Йорк

Здесь зарождается трещина, которая разрастается сразу несколькими чрезвычайно интересными (на мой взгляд) проблемами. То, что историки убежали куда-то далеко «вперед», преследуя формальные и концептуальные инновации поп-артистов, минималистов и концептуалистов, не поставило точку в карьерах абстракционистов. Хорошо, некоторые из них прожили не дольше, чем мировая мода на них, но многие еще долго продолжали работать. Среди них были и художники младшего поколения, и мэтры. С одной стороны, подобная ситуация открыла дорогу процессу музеефикации и коммерциализации абстрактного экспрессионизма, он быстро превратился из контркультурного движения в непременное украшение домов представителей истеблишмента — что тоже способствовало пренебрежению со стороны влиятельных критиков левого толка[4]. С другой стороны, искусство этих художни_ц, в том числе относящихся к новому поколению, ровесников и ровесниц Энди Уорхола или Сола Левитта, как будто заведомо лишалось (в глазах все тех же критиков) какого бы то ни было новаторского потенциала или той эфемерной субстанции, что до сих пор старомодно называется «художественной ценностью». К их числу относится, например, Хелен Франкенталер (1928–2011), чьи формотворческие достижения оказались надолго затенены «титанами» Нью-Йоркской школы и были по-настоящему осмыслены только в последние десятилетия XX века[5]. И ровно то же применимо к практике одной из старших представительниц школы, Ли Краснер: ее, несмотря на уже изрядное количество ярких выставок и множество популярных и научных публикаций, все еще продолжают «открывать» даже на заре третьего десятилетия XXI века[6].

Таким образом, и в евроамериканском контексте абстракция попадает в неловкое положение, о котором я говорил вначале. В дискурсе об искусстве она оказывается привязана к конкретному моменту, становится ступенькой и этапом — чуть более длинным, чем соответствующая стадия в позднесоветской культуре, но сути дела это не меняет. И уже раздаются вполне резонные критические реплики[7] о том, что абстрактный экспрессионизм середины — второй половины минувшего столетия не исчерпывается героической и подчеркнуто маскулинной фигурой Джексона Поллока и не оканчивается с его же трагической пьяной смертью. Подходящей проясняющей иллюстрацией этого утверждения служит следующее соображение: если исходить из того, что абстрактное искусство — не конкретная, локальная форма, не «изм», не один из множества художественных языков, а скорее новый способ помыслить языки, принципиально иной модус (художественной) коммуникации, то логично ожидать от него потенциала (и, соответственно, продолжительности исторической жизни), как минимум сравнимого с классической западноевропейской живописью (начинающейся примерно с Джотто).

Виллем де Кунинг. Раскопки. 1950. Холст, масло. Чикагский институт искусств

Любопытно, что и в той самой историографии, которая отчасти закрепила «неловкое положение» абстракции, в последние годы происходят некоторые сдвиги. Например, можно обратить внимание на одну из последних монографий Розалинд Краусс, известнейшей представительницы журнала October. Краусс «вернулась к истокам» и в 2016 году выпустила небольшую книгу про Виллема де Кунинга, художника, которому были посвящены ее первые, ученические работы[8]. Вместе с тем можно лишь бегло просмотреть том «Искусство с 1900 года», чтобы увидеть, что де Кунинг выступает там едва ли не в роли воплощения всего того, за что абстрактный экспрессионизм критикуется авторами: «салонный» вариант некогда революционного течения, нравящийся зрителям и легко получающий благосклонность критиков, фиксируется в «автографизме» художника, который, изобретя свой почерк, впоследствии на протяжении многих лет занимается исключительно самоповторами. Тем не менее спустя полтора десятилетия после выхода этого коллективного opus magnum Краусс — надо сказать, не вдаваясь в подробные теоретические обоснования своего отступления — с большой увлеченностью и вполне серьезно размышляет над смысловыми и формальными импликациями знаменитых декунинговских «Раскопок» и его же серии «Женщин», а также о том, как художник позиционирует себя по отношению к художественному процессу.

Продолжая цепочку и возвращаясь к советской ситуации, следует, конечно же, обратиться к опубликованной в начале прошлого года монографии Маргариты Тупицыной о творчестве Лидии Мастерковой[9]. Параллельность ситуаций вполне очевидна: Тупицына не только посвятила долгие годы исследованиям московского концептуализма (а еще очень успешному кураторскому продвижению этого искусства на мировых площадках), но и является непосредственной ученицей («аспиранткой») Краусс в Нью-Йоркском университете. Связь между двумя монографиями усиливает и то, что Тупицына прямо ссылается на Краусс в предисловии. Обосновывая свое обращение к творчеству абстракционистки, принадлежащей к первому поколению послевоенных неофициальных художни_ц, авторка довольно неопределенно говорит о глобализации мира искусства и коллапсе канонов, связанном с уничтожением поддерживавших эти каноны границ (мне кажется, я купил эту книжку в январе 2022 года), который, по ее словам, пошел на пользу тем, кого прежде в каноны не включали, в том числе «московским нонконформистам калибра Лидии». Имплицитно присутствующая аффирмация («калибр» предполагает иерархию и высокое положение в ней предмета исследования), однако, сочтена недостаточной — далее исследовательница ссылается на авторитет Краусс. Объясняя — вслед за американским рецензентом книги Краусс — ее «поворот» к де Кунингу «возвращением» к личным пристрастиям и интересам, Тупицына завершает это рассуждение цитатой, которой мне бы хотелось поделиться: «…Глобализация искусства и его институций на самом деле выявляет не общность интересов, а склонность к личностной ориентации, и приводит к зацикливанию на своем микрокосмосе даже в случае тех, кто всегда стремился к созданию универсальных художественных структур и теоретических конструктов. Другими словами, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Похоже, что именно такой импульс сыграл роль и в моем решении развернуться в сторону прошлого и написать книгу о Лидии Алексеевне Мастерковой. Ведь ее канон абстрактного искусства был моим первым домашним университетом, инициировавшим меня в мир искусства с конца по системе русского футуризма»[10].

Лидия Мастеркова. Композиция №28. 1960-е. Бумага, смешанная техника. Собрание Дениса Химиляйне

Глобализация используется здесь не только как универсальная объяснительная конструкция, но и как оправдание и оттенение личностной ориентации авторки в ее выборе предмета исследования. Несмотря на то, что я никак не могу согласиться с Маргаритой Тупицыной в целом — даже не с ее мыслями о глобализации и институциях, а насчет ориентации на «универсальные структуры и конструкты», — я совершенно согласен с использованием личного опыта и личных пристрастий в качестве компаса для определения объекта исследования. Тем более в таких случаях, когда личный опыт — как у Тупицыной — непосредственно вписан в историю искусства, о которой собираешься говорить.

На первый взгляд, перед нами казусы, случайности, исключения — тем более что один (Краусс) используется для легитимации другого (Тупицына). Однако даже эти эксцессы требуют объяснения, и было бы наивно сводить его к простым «вкусовым пристрастиям» или даже ностальгии именитых специалисток по чему-то простому и красивому. Остро заточенные концептуальные инструменты, составляющие арсенал обеих, пришли бы в негодность, окажись исследуемый материал плоским. Искусство Виллема де Кунинга и Лидии Мастерковой содержит в себе множество аспектов, пересекает множество контекстов — и оказывается захватывающим объектом исследований.

А переходя от казусов к, скажем осторожно, тенденциям, легко можно дополнить этот ряд новой монографией[11] выдающейся гендерной исследовательницы искусства Гризельды Поллок, еще одной из наиболее влиятельных искусствоведок сегодняшнего дня. В 2022 году она выпустила книгу, посвященную Ли Краснер — пионерке послевоенной абстракции. Возможность сейчас продолжать плодотворный и содержательный разговор о Краснер — еще один аргумент, подтверждающий, что из «неловкого положения» следовало бы выбраться как можно скорее.

Евгений Рухин. Без названия. 1972. Холст, смешанная техника. Источник: remote.bukowskis.com

В отношении советской послевоенной абстракции первый шаг достаточно очевиден: следует отказаться от упрощающих трактовок и научиться распутывать узел, в который в «оттепельном» контексте перемешались понятия «абстракция» и «современное искусство». Выше я уже приводил слова Екатерины Андреевой об «эсперанто современности» — та же проблема описана и в статье Джейн Шарп, которая так и называется: «Абстрактный экспрессионизм как модель “современного искусства” в Советском Союзе»[12]. Эту неразделенность имел в виду Евгений Рухин, когда говорил, что хочет «стать абстрактным художником»: он подразумевал «современным»[13].

Абстракция действительно играла роль «другого» для соцреализма[14]. Но фокус на этом аспекте возвращает нас к исходной точке: абстрактное искусство — инструмент эмансипации и не более. Когда сдвиг происходит, когда, скажем так, «из духа оттепели» рождается новый модернизм, который затем встает на ноги и обретает уверенность, абстракция отбрасывается как уже ненужные ходули — и возникает концептуализм. Такая схема просматривается в работах Екатерины Деготь[15] и некоторых других критиков и историков искусства. Примечательным образом обращается к абстракции все та же Маргарита Тупицына. Она, в ранней книге утверждавшая[16], что между авангардом и «диссидентским модернизмом» (ее термин) пролегает пропасть и пустота (Сталин пробрался даже в мастерские), в более поздней работе уже полагается на выбивающиеся из всех общепринятых хронологий истории искусства абстрактные картины Родченко как на художественное диссидентство и мост, связывающий эксперименты 20-х и 50-х[17]. Именно «переизобретение абстракции» в послевоенные годы она считает дорогой от Родченко к Кабакову. Абстракция вновь предстает этапом на пути к концептуализму, важной, но промежуточной вехой — впрочем, здесь уже присутствует намек на концептуальную самоценность. Ведь именно движение в сторону от буквально-репрезентативного соцреализма, трактованное не только как эстетический бунт, но и как политический жест (пусть и не всегда осознающий себя таковым), и сделало возникновение концептуализма возможным. При схожести общих предпосылок подобная трактовка представляется движением в глубину по сравнению с концепцией Деготь[18].

Владимир Слепян. Абстрактная композиция. 1958. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Мне кажется, что абстракция может принести еще больше пользы исследователям, если постараться сместить фокус ее рассмотрения. Стоит подойти к абстрактному послевоенному искусству не как к моде и «поветрию» среди молодых оттепельных художников, а как к смене формальной и концептуальной парадигмы и вместе с тем как к совокупности отдельных фигур и групп. Подробное их исследование поможет пересмотреть, например, механизмы возникновения неофициального искусства вообще.

Для этого обратимся к одному «кругу», который, правда, может называться таковым лишь с известной долей условности. В центре этой воображаемой геометрической формы размещается Владимир Слепян — художник, литератор, культуртрегер (как сказали бы сегодня), одна из важнейших фигур в истории советского послевоенного искусства. Он известен по своим причудливым техническим (можно даже немного неаккуратно сказать «технократическим») живописным экспериментам, в которых задействовал пылесос и насос от велосипеда для разбрызгивания краски, а также благодаря ранней эмиграции, которая произошла уже в самом конце 50-х, то есть в эпоху, когда среди неофициальных художников почти никто подобный сценарий всерьез не рассматривал.

Если видеть в истории искусства череду произведений и/или формальных экспериментов, то роль Слепяна в ней окажется совсем невелика. Примечательно, что собственно артефактов, готовых и вещественных произведений искусства, от него почти не осталось. В отличие от Леонардо да Винчи, чьих (более-менее) достоверных работ сегодня насчитывается пара десятков, Владимиру Слепяну приписываются единицы картин, чье местонахождение известно — их можно буквально пересчитать по пальцам одной (!) руки.

Однако в истории взаимодействия разных художественных кругов, поколений и центров в оттепельном СССР Слепян — ключевая фигура. Задолго до того, как Евгений Рухин и Юрий Жарких повадились ездить из Ленинграда в Москву для установления контактов с Оскаром Рабиным и компанией, Слепян отправился из Москвы в Ленинград и открыл там для себя Олега Целкова, чье искусство начал активно пропагандировать в столице. Пошагово документировать процесс проникновения Слепяна в круги молодых ленинградских экспериментаторов сегодня, кажется, невозможно, а ведь было бы чрезвычайно интересно: почему он обратил свой взгляд именно в сторону студентов и студенток Театрального института, учеников выдающегося художника и режиссера Николая Акимова? Но можно предполагать, что эти молодые люди представляли собой нечто выдающееся в ленинградском культурном ландшафте — ведь, в конце концов, это был первый набор Акимова в институте, и скучноватое название специальности, к которой он готовил («художник-технолог сцены») не могло обмануть: здесь учили быть экстраординарными, в той же мере, в какой таким был сам учитель. Как заметила Екатерина Андреева, именно из мастерской Акимова вышли некоторые наиболее яркие ленинградские абстракционисты, а что может быть более экстраординарным в советские 50-е, да еще и в городе, где идеологический контроль над культурой ощущался особенно сильно, не считаясь ни с какой оттепелью?

Михаил Кулаков. Война за мир. 1960. Бумага, картон, тушь. Courtesy Московский музей современного искусства

Слепян сошелся с Целковым и его однокурсниками, среди которых была и молодая пара — Софья Филькинштейн и Евгений Михнов-Войтенко, театральные экспериментаторы, чьи пути впоследствии разительно разошлись: первая уехала в Москву и работала в театре, а второй превратился в одного из самых крупных абстракционистов второй половины ХХ века.

Исследовательница биографии и творчества Слепяна, Евгения Кикодзе, недвусмысленно относит Софью и Евгения к ленинградскому кругу общения московско-парижского культуртрегера[19]. Тем не менее она не идет дальше перечисления, тем более что о художественных связях по факту знакомства судить не приходится. Но в том же издании, посвященном Слепяну, помещена фотография, взятая из домашнего архива Юрия Злотникова и нужная составительницам книги именно для того, чтобы показать читателям лицо художника. Фотография подписана как «Юрий Злотников и неизвестный», но в неизвестном нетрудно узнать Евгения Михнова-Войтенко[20].

Через Слепяна как фигуру-посредника и благодаря этой совместной фотографии мы можем с определенной уверенностью утверждать, что Злотников и Михнов были как минимум знакомы. Делать сенсационные и далекоидущие выводы опасно, но невозможно отрицать примечательность этого факта. Оба художника уже во второй половине 50-х разработали оригинальные абстрактные художественные системы и методы, которые явственно выделяются из общего ряда позднесоветских абстрактных экспериментов. «Сигнальная система» Злотникова относится к 1957–1962 годам[21], «Тюбики» Михнова-Войтенко создавались в 1956–1959 годы[22]. Я не буду останавливаться на этих системах подробно, тем более они уже неплохо описаны. Здесь важно лишь то, что два художника достигли зрелости и оригинальности в период, когда другие яркие позднесоветские абстракционисты еще только осваивались с Поллоком и Кляйном и предпринимали первые робкие попытки эмансипироваться от мощных зарубежных влияний[23].

Юрий Злотников. Из серии «Сигнальная система». 1957‒ 1962. Бумага, гуашь. Собрание фонда семьи Цукановых

Юрий Злотников и, предположительно, Евгений Михнов-Войтенко. Фотография из книги «Владимир Слепян. Трансфинитное искусство». М.: Grundrisse, 2018

Нелепо было бы объяснять эти два прорыва размытым «влиянием» или не менее размытым «импульсом», но следует упомянуть одно важное событие. Весной 1956 года в Москву приезжал Давид Бурлюк — как известно, «отец русского[24] футуризма». Среди многочисленных визитеров к нему буквально ворвался Владимир Слепян, на которого Бурлюк отвел вместо обещанных 15 минут едва ли не целый день. Сообщается[25], что яркий деятель американского художественного мира сообщил Слепяну в том числе о дриппинге Джексона Поллока, на тот момент еще живого.

Источником для размышлений Слепяна (и всех, кому он мог рассказать об этом) оказывается не столько визуальное знакомство с искусством наиболее известного из нью-йоркских абстрактных экспрессионистов, сколько рассуждения о методе. Это представляется мне примечательным, ведь и Злотников, и Михнов, и сам Слепян в своих новациях и экспериментах стремились именно разработать метод, который имел бы теоретическую платформу. Это, очевидно, и отличает их от всех тех, чья абстракция отталкивается от визуального воздействия конкретных работ конкретных художников. Как нетрудно заметить, даже насос с пылесосом Слепяна разительно отличается от всего, что делал Поллок, равно как и системы Злотникова и Михнова[26].

После эмиграции Владимир Слепян, оказавшийся в Париже, продолжил разработку именно теоретической стороны своего искусства. Главным результатом стал его манифест «Трансфинитное искусство» (1961), где он предложил устранить главный мешающий новому искусству фетиш — картину, которая получается в итоге. «Живопись действия» он понимал максимально радикально: процесс не просто важнее результата — результата как конечной зафиксированной точки вообще не должно быть, а искусству следует отказаться от идеи конечности художественного процесса. Поэтому он устраивал сессии, на которых публично погружался в трансфинитный процесс — спонтанно покрывал краской полотна в десятки метров длиной, останавливаясь только от физического изнеможения.

Евгений Михнов-Войтенко. Рукопожатие. 1961. Картон, нитроэмаль. Собрание Людмилы Хозиковой

Евгений Михнов-Войтенко параллельно с этим работал над синтезом процесса и результата, над мгновенностью произведения искусства — для него процесс тоже оставался на первом месте. Оба художника рассуждали о порождающем искусство состоянии, полутрансе, в который необходимо себя привести — и почти синхронно говорили о периодах осмысления, «синтеза», которые непременно должны трансу предшествовать: случайность представлялась обоим несовместимой с искусством и профанирующей саму его идею.

Подробное сопоставление теоретических выкладок двух художников должно стать (и станет) предметом отдельного исследования — и все же важно зафиксировать, что наиболее ранние и в некотором смысле наиболее оригинальные проявления советской послевоенной абстракции созданы и развивались на теоретической основе и начинались с методологического поиска, а не визуального впечатления. Хотя никаких документальных подтверждений этому нет, все же нетрудно предположить, что Слепян и Михнов (а может быть, с ними и Злотников) обсуждали искусство и новые методологические подходы к его созданию.

Установление подобного фундамента может иметь важные последствия. Во-первых, существование такого интергородского «круга» (пусть и недолгое) оказало влияние на искусство обоих городов в дальнейшем. Во-вторых, послевоенная советская абстракция, увиденная с такого ракурса, оказывается гораздо более своеобразным явлением, чем она же, но выводимая из расплывчатого визуального «влияния» крупных выставок 50-х. А значит, она заслуживает гораздо более пристального внимания — которое неизбежно выведет внимающих за хронологические пределы (слишком) узкой оттепельной рамки.

ПРИМЕЧАНИЯ

^ The Oxford Handbook of Soviet Underground Culture / Ed. by Mark. Lipovetsky, Ilja Kukuj, Tomáš Glanc, Maria Engström, Klavdia Smola. N.Y.: Oxford University Press, 2021. — (Oxford Handbooks Online).

^ Фрагмент паблик-тока между Ильей Кабаковым и Джоном Балдессари, в который вмешался Юрий Злотников. Кабаков его, видимо, не узнал, хотя, может, это было всего лишь художественное действо? (URL: https://www.youtube.com/watch?v=Dqi9yOlOaWU).

^ Екатерина Андреева. Евгений Михнов. Бесконечные множества // Она же. Все и Ничто: Символические фигуры в искусстве второй половины ХХ века. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2019. С. 177. Примечательно, что подобная метафора по отношению к распространению абстракции в мире после Второй Мировой войны возникает и в другом месте (и тоже в контексте советской ситуации): в 2003 году Джейн Шарп говорит о «глобализации абстракции как лингва франка рассеянной [по миру] культурной элиты» (Jane Sharp, Identity and Resistance: Late Soviet Abstract Painting in the Dodge Collection / Zimmerli Journal. 2003. Part 1. Vol. 1. P. 8). Если добавить к этому тот факт, что некоторые (как минимум советские) художники тоже использовали эту метафору и говорили о своей живописи как о языке (например, Евгений Михнов-Войтенко), то можно задуматься о продуктивности анализа абстрактного искусства как текста. Подобная возможность, как представляется, заложена в самом объекте исследования.

^ В первую очередь я имею в виду авторов журнала October, да и в целом ориентируюсь на американский контекст, не имея возможности охватить все прочие. Не будучи поклонником идеи «истории мирового искусства», сводимой, как правило, к одной «западной линии», я все же вынужден опираться на подобную одномерную конструкцию хотя бы потому, что позднесоветское искусство, о котором в конечном счете и идет речь, можно соотнести только с западным художественным контекстом, при всей уязвимости этого представления.

^ Например: Lisa Saltzman, Reconsidering the Stain: on Gender and the Body in Helen Frankenthaler’s Painting // Friedel Dzubas: Critical Painting. Medford, MA: Tufts University Press, 1998; Alison Rowley, Helen Frankenthaler: Painting, History, Writing Painting. London: I. B. Tauris, 2007.

^ Griselda Pollock. Killing Men & Dying Women: Imagining Difference in 1950s New York Painting. Manchester: Manchester University Press, 2022.

^ Там же.

^ Rosalind E. Krauss. Willem de Kooning Nonstop. Cherchez la femme. Chicago: The University of Chicago Press, 2016.

^ Маргарита Мастеркова-Тупицына. Лидия Мастеркова: право на эксперимент. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2022.

^ Там же. С. 14.

^ Griselda Pollock. Op. cit.

^ Jane Sharp, Abstract Expressionism as a Model of “Contemporary Art” in the Soviet Union // Abstract Expressionism. The International Context. Edited by Joan Marter. New Brunswick, New Jersey, and London, 2007. P. 82–95.

^ Воспоминания Марины Унксовой отчетливы: «А потом, где-то в середине студенческих лет [Рухин учился на Геологическом факультете Ленинградского университета в 1961–1966 годах. — Г.С.], его осенила мысль “сделаться абстрактным художником”. Помню, что именно такая формулировка распространилась по знакомым и вызвала всеобщее удивление».

^ См.: Jane Sharp, Abstract Expressionism as a Model of “Contemporary Art” in the Soviet Union.

^ Екатерина Деготь. Русское искусство ХХ века. М.: Трилистник, 2000.

^ Margarita Tupitsyn. Margins of Soviet Art. Milan: Politi, 1989.

^ Margarita Tupitsyn. Moscow Vanguard Art: 1922-1992. New Haven: Yale University Press, 2017.

^ Как я говорил в некоторых других местах, Деготь настаивала на чем-то вроде «программной вторичности» послевоенного модернизма, неспособного угнаться за модернизмом западным и в лучших своих проявлениях делающего эту неспособность своим концептуальным содержанием (см., например, Георгий Соколов. Культура позднесоветского андеграунда: новые исследования // Новое Литературное Обозрение. 2022. №5 (177)).

^ Евгения Кикодзе. Владимир Слепян — Эрик Пид. К попытке постоянного становления // Владимир Слепян. Трансфинитное искусство. М.: Grundrisse, 2018.

^ Нечеткость фотографии оставляет некоторое место для сомнений, но сестра Михнова, Людмила Хозикова, с определенной долей уверенности подтвердила, что на фото изображен именно он. Она даже опознала свитер, в который Михнов на этом снимке одет.

^ Первая, еще не «сигнальная», абстракция Злотникова, которая, впрочем, тоже разительно выделяется на фоне абстрактно-экспрессионистских экспериментов других советских художников этого поколения, датируется 1955 годом. Это «Счетчик Гейгера» из собрания Третьяковской галереи.

^ Существует примерно восемь или десять больших холстов, относимых к этой серии. Наиболее ранний из них, предположительно, относится к 1957 году. Однако Михнов создал большое количество (десятки или даже сотни, на сегодня точный подсчет затруднен из-за рассеянности наследия художника по частным коллекциям России и Европы) «малых» «тюбиков» на листах ватманского формата, и в живописную ткань некоторых из них отчетливо вплетена дата «1956».

^ Наиболее яркие фигуры — Лидия Мастеркова и Владимир Немухин. Несмотря на отдельные яркие проявления конца 1950-х («Весна в городе» Немухина, 1958) и то, что сама Мастеркова относила начало своей работы с абстракцией к 1955 (?) году, ни в одном из существующих описаний их творчества (равно как и в каталогах) не приведено ни одной абстрактной работы, созданной ранее 1958 года. Принято считать, что особенную роль в их развитии как абстракционистов сыграла Американская выставка, состоявшаяся в 1959 году.

^ Сегодня как никогда очевидна условность этого титула применительно к уроженцу Харьковской губернии, прославившемуся в Москве, пожившему несколько лет в Японии и на несколько десятилетий осевшему в США.

^ См.: Владимир Слепян. Трансфинитное искусство. М.: Grundrisse, 2018.

^ Впрочем, следует сделать существенную оговорку. В свои последние годы Поллок, как известно, использовал метод выдавливания краски из тюбика прямо на холст. Невозможно установить, упоминал ли Бурлюк об этом в разговоре со Слепяном. Но для Поллока это было просто очередным средством в арсенале экспериментальных приемов, да и его подход к композиции и организации картины не претерпел существенных изменений только оттого, что он начал выдавливать краску. Михнов использовал «тюбичный метод» совершенно иначе, и именно формальные и визуальные особенности этого метода образовали в результате конкретный живописный язык.